相由心生面无善痣_人有好骨,面无善痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 14:52:02

在中国传统相学体系中,"心相"与"骨相"如同阴阳两极,构成了解读命运的双重密码。《麻衣相法》有言:"有心无相,相逐心生;有相无心,相随心灭",揭示了精神世界对容貌的塑造力。而"面无善痣"的古老箴言,则暗含着面部特征与命运轨迹的微妙关联。这种看似玄奥的相学智慧,实则蕴含着东方哲学对身心关系的深刻洞察,在现代心理学与人类学研究中不断获得新的注解。

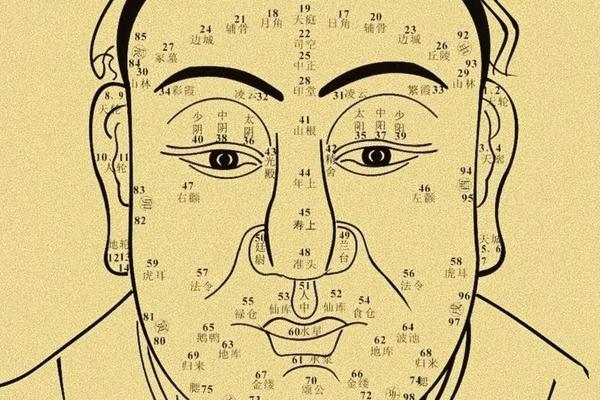

一、心相与骨相的理论根基

佛家《无常经》提出的"相由心生"并非简单的容貌决定论,而是强调心灵状态对外在世界的投射机制。如同网页1中疑邻盗斧的典故,当主观认知改变时,客观世界的"相"也随之重构。这种投射效应在神经心理学领域得到验证:长期的情绪状态会改变面部肌肉记忆,焦虑者眉间易生川字纹,乐观者眼尾常带笑纹。

骨相学说则指向更深层的生理基础。《冰鉴》将骨骼视为"百岁之根本",现代人类学研究证实,颅骨形态确实与个体激素分泌水平相关。如高颧骨者往往睾酮水平较高,这类人群在职场中表现出更强的竞争意识。但这种关联并非绝对,正如网页56的实验显示:典型骨相群体的性格特质实测数据并未呈现统计学差异,说明传统文化中的骨相论更多是经验观察的集合。

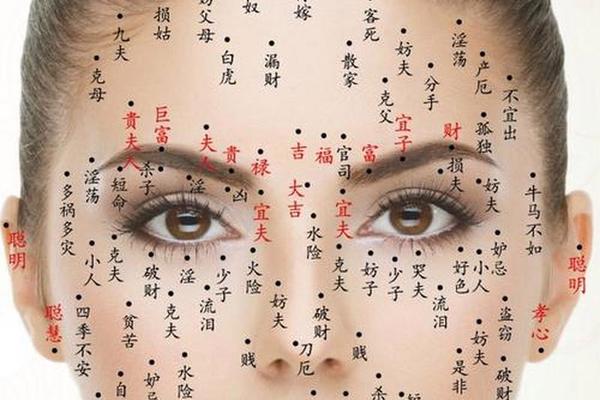

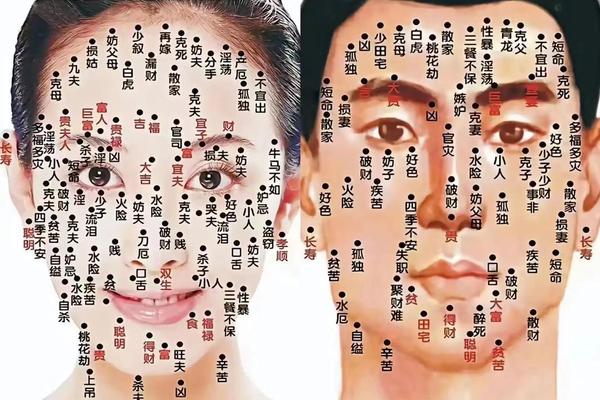

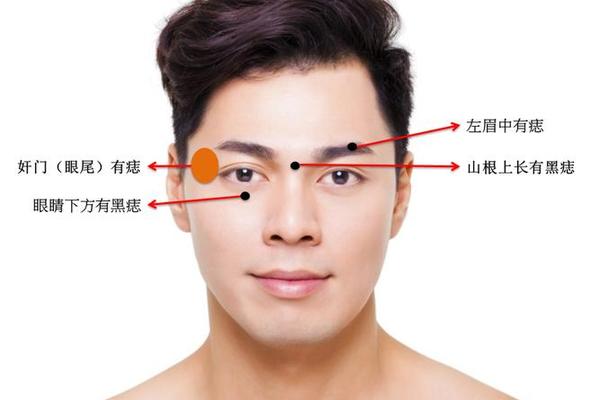

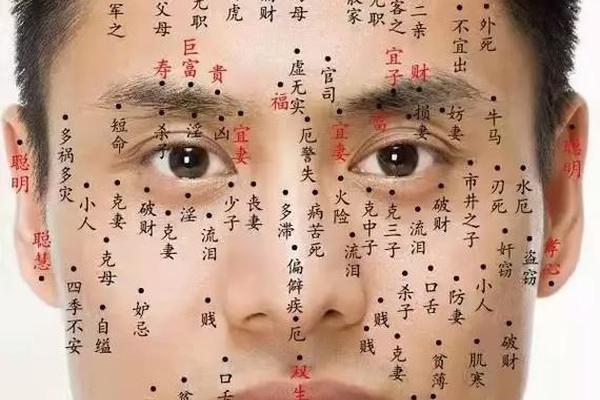

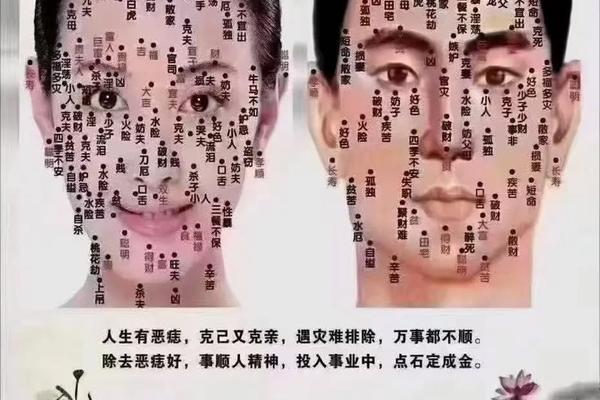

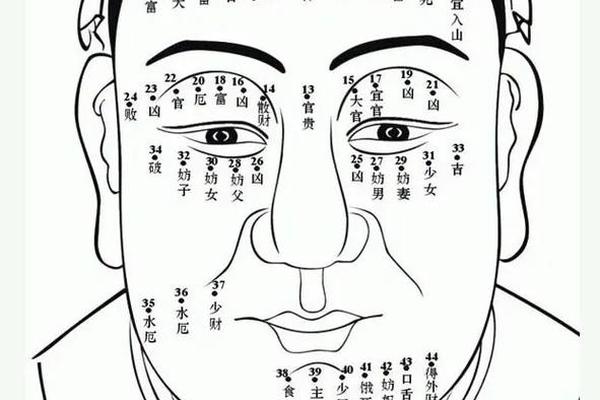

二、无善痣的面相哲学

面无善痣"的论断源于古代相学对异常面部特征的警惕。网页33揭示的"八杀"理论中,痣被列为第四杀,因其破坏面部气韵的完整性。现代皮肤病理学研究证实,某些特殊位置的色素痣确实与内分泌紊乱存在相关性,如日月角区域的痣多发于长期压力群体。但需要辩证看待的是,隐蔽部位的体痣在相学中多被视为吉兆,这与显性/隐性基因的表达规律存在有趣的重合。

痣相判断的核心在于动态平衡。网页82提到的"润下藏珠痣",实质是借物象比喻功能区的协调性。例如耳垂痣在古代象征福泽,现代医学发现该区域富含迷走神经末梢,适度刺激确实能调节自主神经系统,这种生理机制或许解释了"福痣"传说的科学内核。

三、骨相与命运的内在关联

颅相学虽被现代科学证伪,但其合理内核在进化心理学中重获新生。网页48指出,特定骨相特征确与行为倾向存在弱相关:宽下颌男性在博弈实验中表现更强的冒险精神,这类特征在采集时代具有生存优势,形成基因记忆的残留。但文化驯化作用不容忽视,网页56的对照实验显示,经过礼仪训练的方颌群体,其攻击性评分显著低于自然状态组。

骨相的宿命论正在被神经可塑性理论解构。fMRI研究表明,长期冥想修行者的前额叶皮层厚度明显增加,这种结构改变能够中和原始骨相的生物特性。正如《太乙神相》所言:"骨为金石,神为雕琢",先天骨相如同未雕的玉胚,后天心性才是真正的琢玉刀。

四、动态平衡的相学辩证

心相与骨相的关系犹如软件与硬件。网页22记载的手艺人面相改变案例,印证了"三十岁前容貌是父母给的,三十岁后容貌是自己修的"的民间智慧。但基因锁定的基础架构仍设定了改造边界,如网页1所述的眼距、鼻梁等骨性特征,其改变幅度受制于解剖学规律。

这种动态平衡在跨文化比较中尤为明显。网页58揭示的"肉脸抑郁"现象,在集体主义文化中表现为社交焦虑,在个人主义社会却可能转化为亲和力优势。说明相学论断必须置于具体文化语境中解读,正如网页87强调的面相知识应作为人际理解的辅助工具,而非宿命判决书。

在身心交互的现代图景下,"相由心生"与"面无善痣"的古老智慧焕发新生。神经科学证实持续的心理状态会重塑面部神经网络,进化心理学揭示外貌特征的社会认知滤镜效应。未来研究可深入探索两个方向:其一,借助人工智能建立大规模面相-心理特质数据库,量化验证传统相学经验;其二,开展跨文化比较研究,解构面相认知中的文化特异性。正如《相理衡真》所言:"相有更变,心之所向",在这个容貌焦虑蔓延的时代,重审相学智慧的本质——不是预判命运的密码本,而是修身养性的警示钟。