背部痣相风水、背部疼痛与风水有关

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 22:55:01

在传统相学与风水文化中,人体被视为天地气运的微观映射,而背部作为“靠山”之所在,其痣相与健康状况常被赋予深远的象征意义。《汉书》记载的“背相贵不可言”典故,便揭示了古人对于背部形态与痣相的重视。从痣相学角度看,背部痣多属“藏痣”,常被解读为福寿贵气的体现;而背部疼痛则往往与风水环境中的“靠山不稳”“气场失衡”相关联。这种将人体与自然、命理相联结的思维,既体现了传统文化对天人合一的追求,也反映了古人通过身体征兆预判命运的经验积累。

背部痣相的吉凶解析

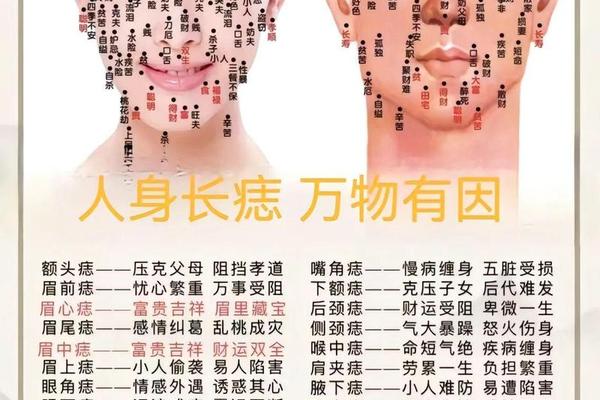

背部不同位置的痣相,在相学中被赋予了截然不同的命理寓意。例如,肩胛骨位置的“田宅多进痣”象征不动产丰盈,右肩胛骨的“石崇巨富痣”更被传说为富甲一方的标志,这与古代富商石崇的典故相呼应。而脊柱正中的“福如东海痣”则预示事业通达与贵人相助,古籍《相理衡真》中曾将此类痣相比作“龙骨承天”,认为其承载着家族气运的延续。反之,靠近腰侧的“家运不顺痣”则被认为与亲缘淡薄相关,需通过风水调和来缓解。值得注意的是,痣的形态亦影响其吉凶——颜色黑亮、微凸且生毫者属吉痣,灰褐暗淡者则需警惕。

文化典籍中的多元阐释

从《汉书》到明清相术典籍,背部痣相的解读始终与个人命运紧密交织。例如,脖颈与肩连接处的“智仁勇者痣”被描述为侠义精神的象征,其“三颗连痣”的形态更被认为是文韬武略的体现。这种将痣相与道德品质相联结的视角,反映了传统文化中“形神合一”的哲学思想。而现代民俗研究亦发现,部分地区仍保留着“点背痣祈福”的习俗,认为特定位置的痣可通过外力干预改变运势。

二、背部疼痛的风水溯源与健康隐喻

在风水理论中,背部的疼痛常被视为环境能量失衡的警示。传统宅居讲究“背山面水”,若住宅后方(对应人体背部)出现道路冲煞、山体缺损或建筑压迫,则易导致居住者背部气滞血瘀,进而引发疼痛。例如,办公室座位背对门窗形成的“无靠山”格局,被认为会加剧肩颈劳损,并隐喻事业缺乏支撑。

环境布局与身体共振

从五行角度分析,背部属“土”,主稳定与承载。若住宅土元素失衡(如西南方位缺角或受火元素克制),可能引发背部僵硬或酸痛。临床案例显示,部分慢性背痛患者通过调整卧床方向(如避免头脚对冲门)或增强靠山方位的摆设(如放置屏风、山石盆景),症状得到缓解。这种将身体病痛与环境风水相联结的实践,虽缺乏现代科学实证,却在民间经验中形成独特的疗愈逻辑。

疼痛的命理投射与文化解读

相学中还将背部形态与疼痛关联:背平阔丰厚者多福寿,偏狭塌陷者易逢灾厄。例如,脊柱侧弯引发的疼痛,在风水术中可能被解读为“龙脉受阻”,需通过增强东北方位能量或佩戴特定饰物化解。这种解释体系虽带有玄学色彩,却揭示了传统文化对人体-环境互动关系的具象化认知。

三、科学理性与传统智慧的融合之道

当代研究中,背部痣相的医学意义逐渐明晰。例如,脊柱周围痣相变化可能与神经系统相关,而腰部痣相异常或提示内脏健康风险。医学界强调,对突然增大、变色的痣应及时就诊,而非单纯依赖命理解读。这种理性态度并非否定传统文化,而是倡导在尊重民俗的基础上建立科学健康观。

风水调整的现代转化

现代环境心理学为风水理论提供了新的阐释维度。研究表明,符合“背有靠山”原则的办公布局(如座椅靠墙且视野开阔),确实能提升安全感与工作效率。而中医理论中的“督脉通畅”理念,则与 ergonomics(人体工程学)倡导的脊柱保护措施不谋而合。这种跨学科融合,使传统风水智慧得以转化为可操作的健康管理策略。

文化符号的当代价值

背部痣相与疼痛的风水阐释,本质上是一种文化编码系统。在压力倍增的现代社会,这类符号体系为个体提供了自我认知与心理调适的叙事框架。例如,“田宅多进痣”的传说可增强经济动荡时期的安全感,而将背痛归因于风水失调,则有助于缓解对未知健康的焦虑。这种文化心理机制,值得社会学者深入探究。

背部作为承载个人命运与环境能量的特殊场域,其痣相与疼痛的象征体系,交织着经验观察、哲学思辨与文化想象。在科学视角下,我们既要警惕过度命理化的认知偏差,也应珍视其中蕴含的人与环境和谐共生的智慧。未来研究可进一步探索风水调整的心理学机制,或通过大数据分析验证特定痣相与健康指标的关联,从而在传统与现代之间架设更具实践价值的认知桥梁。对于普通个体而言,关注背部健康不仅是对身体的呵护,更是通过调整居所格局、平衡工作压力,实现“身-心-境”整体和谐的现代修行。