面部黑斑点是不是痣相、脸上小黑点是痣还是斑

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 13:29:02

面部皮肤上出现的黑斑点可能是痣或色素斑,二者在医学上有着截然不同的形成机制。痣(黑素细胞痣)是皮肤黑色素细胞局部增生形成的良性肿瘤,其本质是表皮或真皮层中黑素细胞的异常聚集。医学研究显示,痣的形成与遗传、紫外线暴露以及激素水平波动密切相关,部分痣在出生时即存在,而多数后天痣出现在青春期后。相较之下,斑(如雀斑、黄褐斑等)则是皮肤基底层黑色素代谢失衡导致的色素沉积现象,主要诱因包括紫外线刺激、内分泌紊乱或炎症反应。例如,褐青色痣虽形似斑点,实为真皮层黑色素细胞聚集的病理表现,而黄褐斑则与雌激素水平升高直接相关。

从细胞学角度看,痣的黑素细胞呈现结构性增生,病理切片可见痣细胞巢;斑的病理特征则表现为表皮基底层色素颗粒增多,但无细胞结构改变。这种本质差异决定了二者的临床处理方式:痣需要评估恶性风险后选择手术或激光治疗,斑则更多通过防晒、药物或光电疗法调节色素代谢。

二、形态特征的鉴别要点

通过肉眼观察即可发现痣与斑的显著形态差异。典型痣呈圆形或椭圆形,边界清晰,直径多超过2毫米,部分隆起于皮肤表面,触感粗糙,颜色从棕褐到深黑不等。例如交界痣呈扁平状,而皮内痣常表现为半球形隆起。斑则呈现片状或散点分布,边界模糊,如雀斑为1-5mm的浅褐色点状斑,黄褐斑则形成蝴蝶状色沉区。

颜色变化规律也是重要鉴别依据。痣的色泽均匀稳定,恶性变化时可能出现颜色混杂(如蓝黑色或粉白相间);斑的颜色易受外界环境影响,紫外线照射后黄褐斑会加深,而褐青色痣的颜色变化与日晒无关。临床统计显示,80%的恶性黑色素瘤由原有痣恶变而来,而斑的癌变风险极低,这提示观察颜色动态变化对早期诊断至关重要。

三、命理文化的象征意义

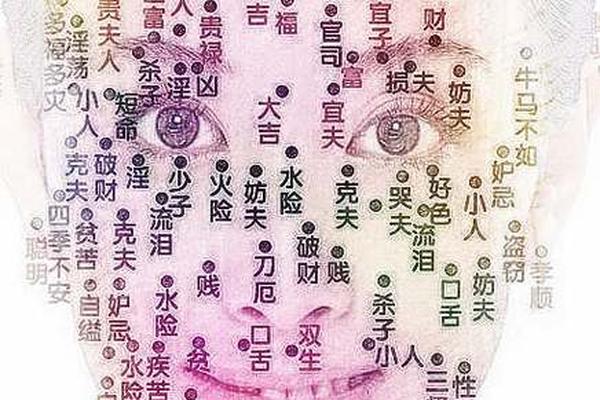

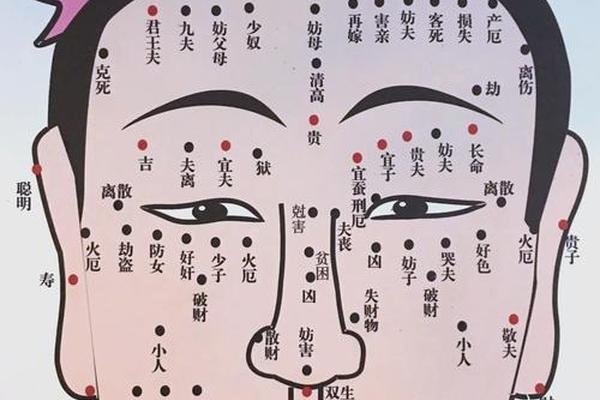

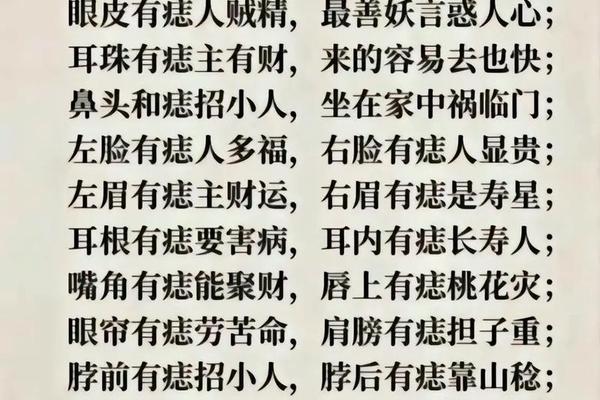

传统面相学赋予面部黑斑独特的文化解读。痣在相术中被视为"命运坐标",其位置、色泽均具有特殊寓意:额中痣主智慧,鼻翼痣关联财运,而眼尾痣常被解读为桃花运标志。相学经典《麻衣神相》记载,色泽光润的朱砂痣多主吉兆,而色泽晦暗的斑痕则预示健康隐患。

现代研究显示,这种文化认知存在生理学基础。例如中医认为,鼻部色素异常多与脾胃失调相关,这与西医发现的消化系统疾病患者常伴鼻周黄褐斑的现象不谋而合。但需注意,命理解读不应替代医学诊断,颧部褐青色痣虽在相学中被赋予特殊含义,其本质仍是需要激光治疗的真皮色素疾病。

四、健康风险的临床评估

皮肤科医生建议采用ABCDE法则评估黑斑性质:观察不对称性(Asymmetry)、边界(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)和演变(Evolution)。直径超过6mm、边缘不规则且快速增大的黑斑需警惕黑色素瘤风险。研究显示,40岁以上人群新发色素斑的恶性转化率较年轻人高3倍,这提示定期皮肤镜检查的必要性。

治疗选择需严格区分病变类型。Q开关激光对褐青色痣的治愈率达90%,而黄褐斑需联合使用氢醌霜与防晒护理。值得注意的是,民间"点痣"存在风险,30%的黑色素瘤误诊案例源于非正规机构的不当处理,强调必须经专业病理评估后再行治疗。

五、日常护理的科学建议

预防性护理需针对性施策。对痣而言,应避免反复摩擦(如衣领部位),临床数据显示,足底等易受摩擦部位的痣恶变风险增加5倍。防晒是预防色素斑的核心措施,广谱防晒霜可使黄褐斑复发率降低60%。饮食方面,富含维生素C的食物可抑制酪氨酸酶活性,而光敏性食物(如芹菜)可能加重色沉。

创新疗法正在改变传统处理模式。2024年临床实验显示,低能量激光联合氨甲环酸微针治疗对顽固性色斑有效率提升至85%。基因检测技术的进步使得个体化预防成为可能,已发现MC1R基因突变者需特别加强紫外线防护。

面部黑斑点的性质判定需要整合医学诊断与文化认知,既要警惕黑色素瘤的潜在风险,也要理解传统相学的文化价值。未来研究应着重于开发无创快速检测技术,以及建立跨学科的面部色素病变评估体系。建议公众每半年进行专业皮肤检查,同时提升对皮肤病变的科学认知,在尊重传统文化的同时坚守医学理性。