痣相能够看出来吗-怎么区别是不是痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 13:53:01

在中国传统文化中,痣相学作为一种独特的命理学说,通过痣的位置、形态与色泽预测个人命运。然而随着现代医学的发展,痣的本质被科学定义为皮肤黑色素细胞的局部聚集,其形成与遗传、紫外线暴露等因素密切相关。这种医学与民俗学的认知差异,引发了人们对“痣相是否可信”“如何科学区分痣的吉凶与健康风险”等问题的思考。

痣相的医学与民俗学双重视角

从医学视角看,痣是皮肤的正常生理现象,分为先天性与后天性两种。先天性痣源于胚胎期黑素细胞迁移异常,后天性痣则与紫外线刺激、激素变化相关。根据痣细胞的深度差异,医学将其分为交界痣(表皮层)、混合痣(表皮与真皮交界处)及皮内痣(真皮层),其中皮内痣常见半球状隆起且可能长毛,多为良性。

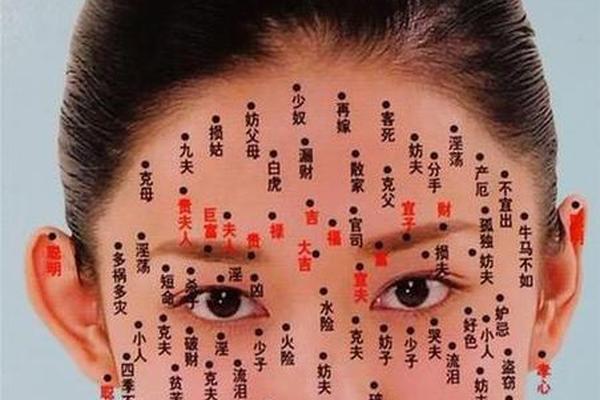

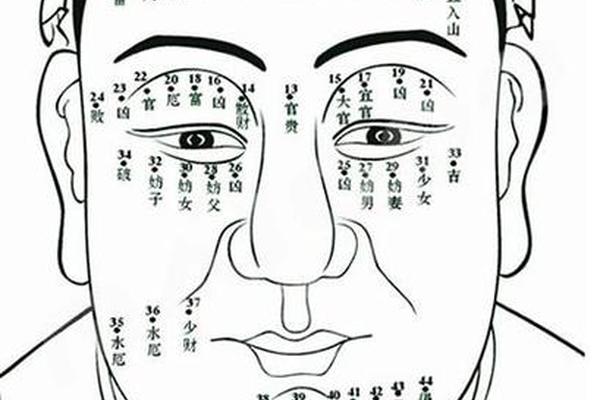

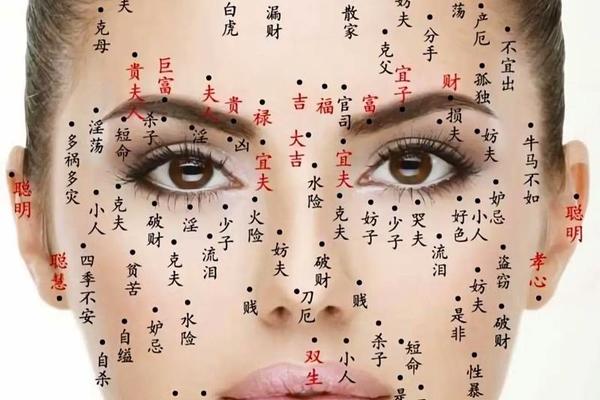

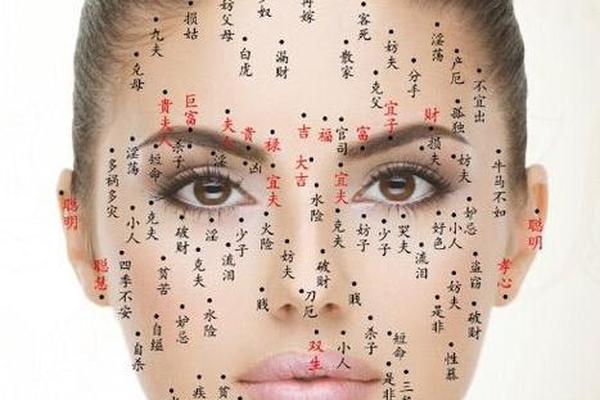

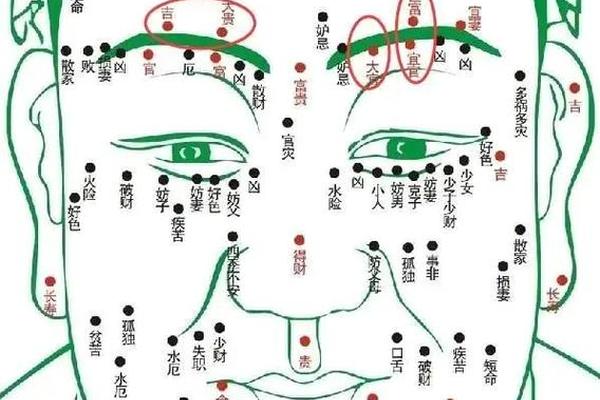

而在民俗学中,痣被赋予吉凶的象征意义。传统相学认为“面无善痣为贵”,并通过颜色(纯黑为吉,杂色为凶)、形态(圆润规整为吉,残缺凹凸为凶)及位置(如眉中藏痣主富贵)等特征进行判断。例如《相理衡真》提到“红痣吉,黑痣凶”,但现代医学发现红色痣实际是血管畸形,与色素痣形成机制不同。这种认知差异体现了科学与传统文化对同一现象的不同解释框架。

吉痣与恶痣的判别标准

传统痣相学提出“凸、亮、黑、正、毛”五大吉痣特征。凸指痣体隆起,象征生命力旺盛;亮指表面光泽如油润,代表运势通达;黑指颜色纯正无杂色,关联人缘与机遇;正则强调形状规整,暗示性格稳重;毛则指痣上生毛发,称为“福禄须”,寓意长寿。例如网页1指出,凸出的黑痣能助人逢凶化吉,而带有毛发的痣更被视为成功者的标志。

恶痣的判别则以“平凹、暗淡、色杂、形怪”为核心。平凹痣指痣体凹陷于皮肤,易导致发展受阻;暗淡无光则预示运势低迷;颜色混杂(如灰蓝、棕红)被认为性格孤僻;形状怪异(如锯齿状)则关联行事偏激。值得注意的是,医学研究发现,部分恶痣特征(如边缘模糊、颜色不均)与恶性黑色素瘤的ABCDE诊断标准(不对称、边界不清、颜色不均、直径>6mm、进展变化)存在一定重叠,这提示传统经验可能暗含对病理现象的朴素观察。

痣相与健康风险的关联

医学研究证实,痣的某些形态变化可能提示恶变风险。例如先天性巨痣(直径>20cm)恶变率为5%-10%,而短期内迅速增大、表面破溃或伴有瘙痒的痣需高度警惕。美国妙佑医疗中心提出的ABCDE法则中,边缘不规则与颜色混杂是恶性黑色素瘤的重要指征,这与传统痣相学对“恶痣”的描述部分吻合。

民俗学对“凶痣”的判定范围远大于医学风险痣。例如脚底痣在相学中象征“贵不可言”,但医学认为足底等易摩擦部位的痣可能因长期刺激增加恶变概率。这种差异提示公众需理性看待痣相:既不可盲目迷信“除痣改运”,也不应忽视医学预警信号。

科学理性与民俗文化的平衡

痣相学作为文化遗产,反映了古人对命运规律的探索欲望。例如“眉中藏痣主富贵”“耳垂有痣聚财”等说法,本质是对成功特质的符号化投射。现代心理学认为,这类信念可能通过心理暗示影响行为模式——例如自认有“吉痣”者更愿积极社交,从而提升机遇概率。

但从科学角度,痣的吉凶并无实证依据。统计显示,色素痣恶变率仅为0.005%,且多数与紫外线损伤相关。医学界建议以ABCDE标准定期自检,高危人群(如家族黑色素瘤史者)需专业皮肤镜筛查。对于民俗学中的“恶痣”,若无病理特征,盲目激光或手术祛除反而可能留下瘢痕或诱发感染。

总结与建议

痣相的民俗解读与医学认知构成双重叙事:前者承载文化心理与经验智慧,后者基于生物学机制与循证医学。公众应以辩证态度看待两者——既尊重传统文化的情感价值,又遵循科学规范进行健康管理。未来研究可探索传统痣相描述与皮肤病理学的潜在关联,并借助AI影像技术开发兼具文化解读与医学风险评估的智能诊断工具。日常生活中,建议每月按ABCDE法则自查痣体变化,对于生长于易摩擦部位(如手掌、腰部)或符合恶变特征的痣,应及时就医而非依赖民间祛痣方法,从而实现健康与文化的双重守护。