一、医学上不建议去除的痣类型

根据临床研究和皮肤科建议,以下类型的痣不宜随意去除,需由专业医生评估处理:

1. 交界痣

位于表皮与真皮交界处,颜色较深,表面光滑。因位置较浅且易受摩擦刺激,自行处理可能增加恶变风险。

2. 皮内痣

深入真皮层,常呈半球形突起,去除不当易留瘢痕,尤其在面部可能影响美观。

3. 混合痣

兼具交界痣和皮内痣特征,结构复杂,残留细胞可能复发或恶变。

4. 蓝痣

呈蓝黑色,痣细胞分布深,残留易复发,且恶变后恶性程度高。

5. 先天性巨痣

面积大,恶变风险较高(约2%-5%),手术难度大,需多次治疗和植皮。

6. 恶性黑色素瘤

高度恶性肿瘤,需通过病理确诊后制定综合治疗方案,而非简单去除。

7. 特殊部位的痣

皮带区、手掌脚底、生殖器官、眼睛周围等易摩擦或敏感区域的痣,去除风险较高。

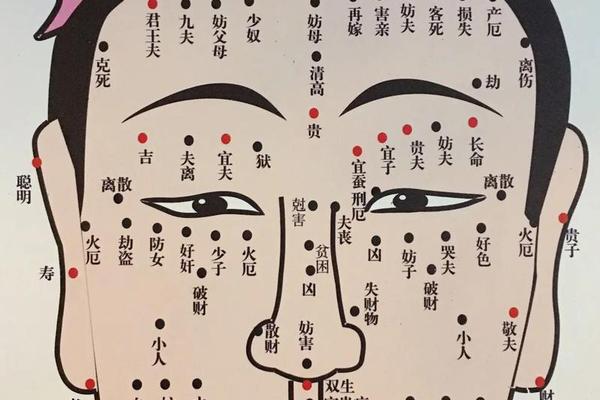

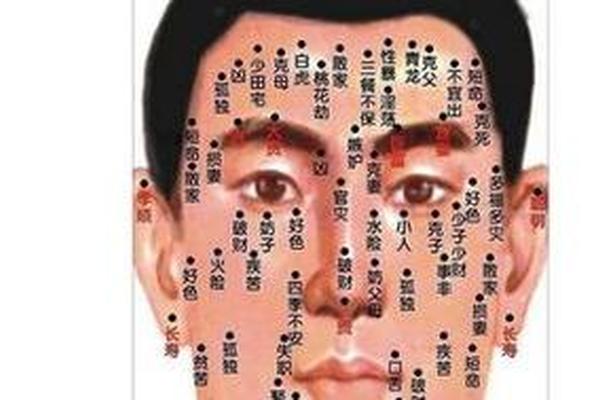

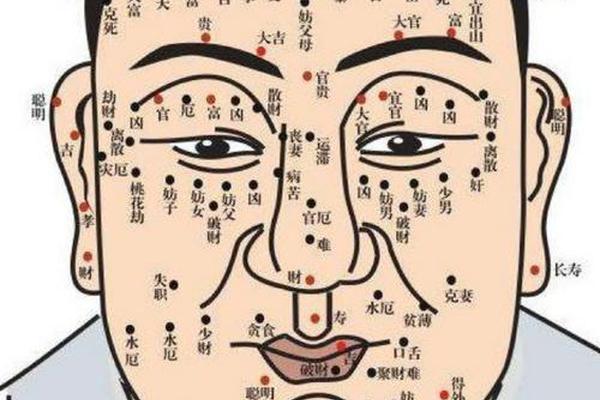

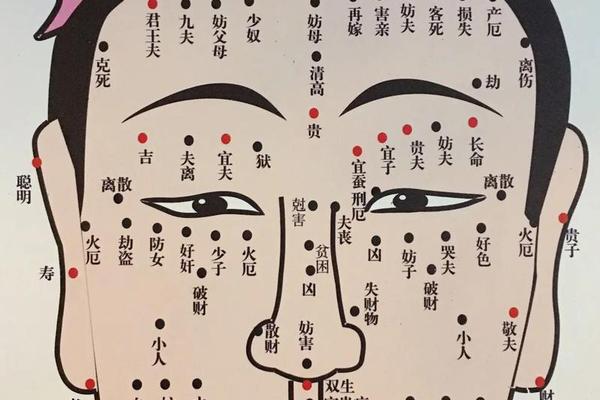

二、痣相学中的“败相痣”与医学处理

传统痣相学认为某些痣可能影响运势或性格(如破财、感情不顺),但需在医学安全的前提下考虑是否去除:

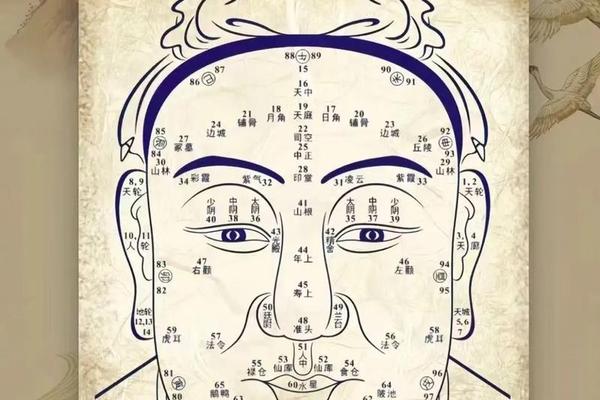

1. 面相学中的“败相痣”举例:

眉头痣:被认为易导致感情问题或金钱困扰。

鼻梁痣:象征运势受阻,可能影响健康或财运。

嘴唇痣:传统认为与花钱无度相关。

眉尾痣:可能暗示婚姻或人际关系问题。

2. 医学处理原则:

先评估安全性:即使痣被传统认为“不吉”,也需先通过皮肤镜检查确认是否为良性。若属于高风险类型(如边界模糊、颜色不均、短期内增大),需优先考虑医学风险。

选择正规方法:良性痣可通过手术切除、激光或冷冻治疗去除,但需由专业医生操作,避免自行用药或工具处理(可能引发感染或恶变)。

三、需警惕的恶变征兆(ABCDE原则)

若面部痣出现以下特征,应立即就医,而非自行处理:

A(不对称):形状不规则,左右不对称。

B(边界模糊):边缘呈锯齿状或不清晰。

C(颜色不均):出现多种颜色(如棕、黑、红、蓝)。

D(直径>6mm):短期内快速增大。

E(进展变化):表面破溃、渗液、瘙痒或疼痛。

四、科学祛痣建议

1. 术前检查:通过皮肤镜或病理活检明确痣的性质。

2. 方法选择:

手术切除:适合较大、深层的痣,可彻底清除并减少复发,术后疤痕较细。

激光/冷冻:适用于浅表小痣,但需注意复发风险。

3. 术后护理:避免暴晒、摩擦伤口,瘢痕体质者需遵医嘱使用抗瘢痕药物。

总结

医学高风险痣(如交界痣、蓝痣等)不可随意去除,需专业处理。

传统“败相痣”若经医学评估为良性,可结合个人需求选择安全方法去除。

切忌自行操作,尤其是药水腐蚀或非正规机构处理,可能引发感染、恶变或永久性瘢痕。