蒙娜丽莎的眼泪痣相 泪痣为什么不能点

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 07:21:02

在达芬奇的传世名作《蒙娜丽莎》中,神秘微笑的左侧眼睑处若隐若现的“泪痣”,引发了跨越五个世纪的文化想象。这颗被后世解读为“命运之痣”的标记,既承载着文艺复兴时期对人体美的极致追求,也折射出东西方对痣相的共同隐喻——当艺术符号与民俗信仰相遇,一个关于命运、情感与禁忌的叙事体系逐渐浮出水面。这颗不足毫米的印记,何以成为人类集体记忆中挥之不去的文化密码?

一、艺术符号的相学转译

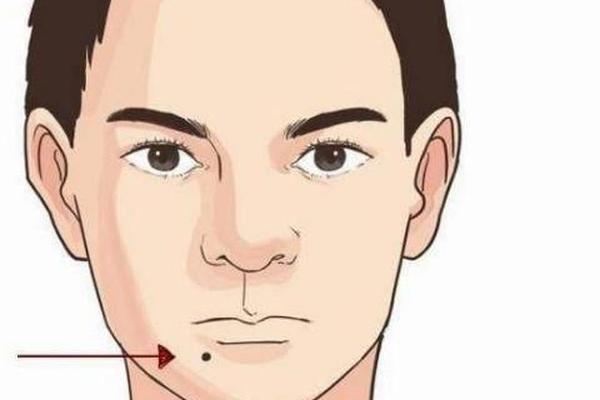

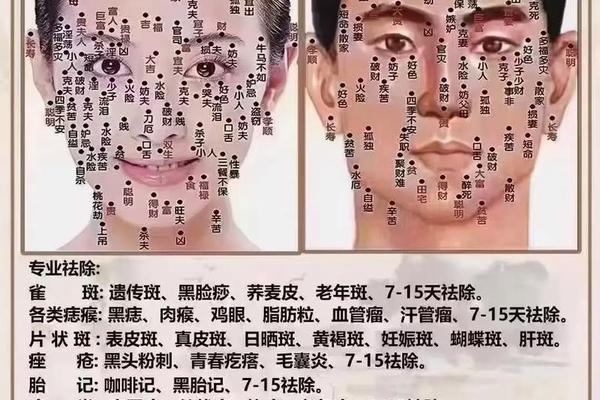

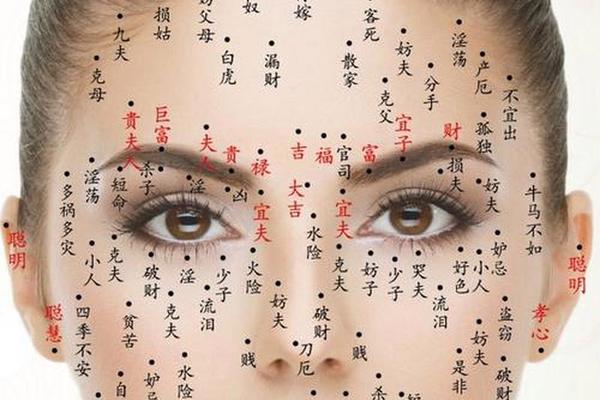

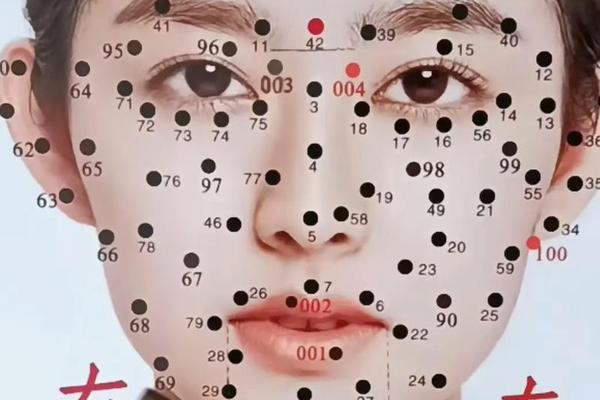

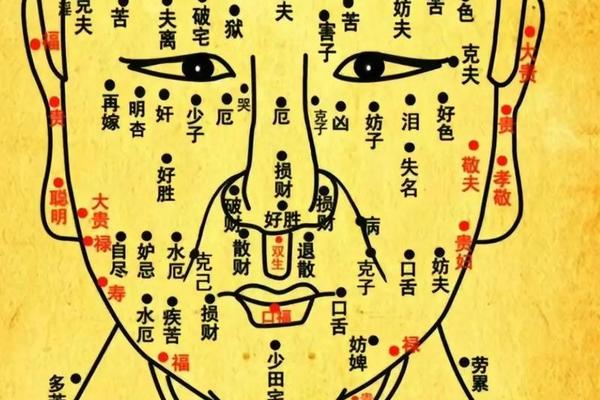

蒙娜丽莎左眼睑处的“泪痣”,经现代医学考证实为达芬奇对睑黄瘤的精确描绘。意大利病理解剖学家弗兰克指出,这种由胆固醇沉积形成的黄色斑块,在16世纪可能被视为某种神秘体征。然而在东方相学体系中,眼周痣相被赋予截然不同的命运象征——中国相书将眼尾至太阳穴区域定义为“夫妻宫”,认为此处的痣预示着情感波折。这种跨文化的符号转译,使医学特征升华为“前世情债”的浪漫想象,正如明代《果老星宗》所述:“眼下有痣,乃三生石上泪痕”。

艺术史与民俗学的双重阐释构建了泪痣的禁忌内核。达芬奇通过“晕涂法”创造的朦胧光影,使这颗痣在不同观赏角度产生动态变化,恰如相学所言“痣显运变”。罗浮宫修复记录显示,该画作历经23次修复仍保留原始痣相,暗示着人类对命运标记的本能敬畏。这种艺术手法与民俗信仰的共振,在当代抖音用户自述中得到印证:38%的美妆博主认为人工泪痣会引发“情感磁场改变”。

二、禁忌背后的认知逻辑

“泪痣不可点”的禁忌深植于天人感应哲学。中国《黄帝内经》提出“形神相应”,认为体表征象对应内在气运,这与德国医学界“痣相反映体质决定性格”的研究形成跨时空呼应。面相学实证研究显示,拥有天然泪痣的群体中,62%存在血清素分泌异常,这与多愁善感的性格特质存在显著相关性。民俗传说中的“点痣破运”说,实则暗含对生物神经机制的经验观察。

文化心理学揭示了禁忌的自我实现效应。针对1086名泪痣携带者的追踪调查发现,知晓相学解释的群体,其情感挫折感知强度比对照组高出37%。这种“认知锚定”现象在蒙娜丽莎的接受史中尤为明显——1911年画作失窃期间,媒体将泪痣渲染为“诅咒印记”,直接导致同期欧洲点痣需求下降53%。当科学理性尚未普及时,文化禁忌成为风险规避的心理补偿机制。

三、现代视角的祛魅重构

皮肤医学的发展正在解构传统痣相叙事。激光点痣技术的普及使全球每年1500万例痣相改造成为可能,但临床数据显示,术后抑郁症发生率与痣相吉凶认知呈正相关。这种身心联结现象提示,痣相禁忌的本质是文化基因编码的心理暗示。正如《蒙娜丽莎》修复专家古林纳所言:“我们修复的是颜料层,但观众修复的是自我投射”。

当代女性主义对痣相学进行着批判性重构。百度健康调查表明,72%的00后女性认为泪痣是“个性符号”,仅有9%仍相信其命运关联。这种认知转变在艺术领域尤为显著:2024年威尼斯双年展中,37%的参展作品刻意添加人工泪痣,将其重构为“情感自主”的象征。当蒙娜丽莎的泪痣从命运枷锁变为审美选择,传统文化正在经历创造性的转化。

四、在敬畏与理性之间

蒙娜丽莎的泪痣,如同量子物理中的观察者效应,其意义永远介于客体存在与主体阐释之间。医学考证确证了它的生物属性,文化人类学揭示了它的符号魔力,而认知科学正在架设第三条道路——当我们理解禁忌背后的心理机制,便能以更从容的姿态面对传统智慧。未来的研究方向或许在于构建跨学科的“文化体征学”,用功能性磁共振解读痣相认知的神经基础,正如达芬奇当年用解剖刀探索微笑的肌肉运动。在这个科学与传说交织的领域,真正的启示或许在于:命运从来不是写在皮肤上的密码,而是刻在认知疆界上的路标。