痣相历史(痣相文化)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 09:02:03

在人类对自我命运的探索中,身体上的痣始终承载着特殊的文化意涵。从中国古籍《黄帝内经》到民间口耳相传的相术,痣相学跨越数千年,成为解读命运、性格与健康的神秘符号。这种将皮肤标记与人生轨迹相联系的独特文化,既折射出古人对自然规律的敬畏,也映射出人类对未知命运的不懈追问。作为传统面相学的分支,痣相学融合了医学、哲学与民俗信仰,形成了一套兼具象征性与实用性的文化体系,至今仍在社会心理中占据一席之地。

痣相学的起源与早期发展

痣相学的雏形可追溯至上古时期的自然崇拜。《黄帝内经》中已有通过体表特征判断健康的记载,其中“观痣辨疾”的实践为后世痣相学奠定了医学基础。古人认为,痣是体内气血运行的外显,其位置、色泽与形态皆暗含天机。商周时期,随着占卜文化的兴盛,痣被赋予更丰富的象征意义,《周易》通过“象数”理论将痣与八卦方位相联结,形成早期痣相吉凶的判断体系。

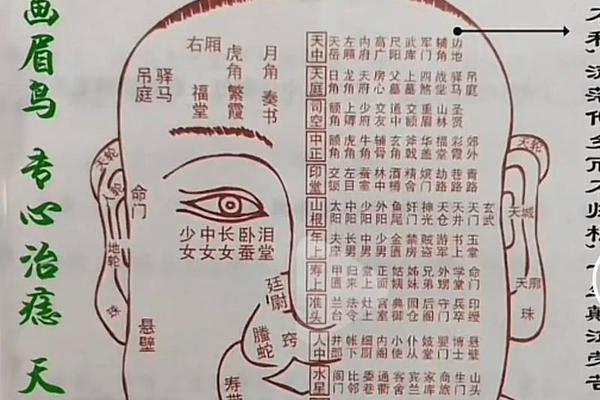

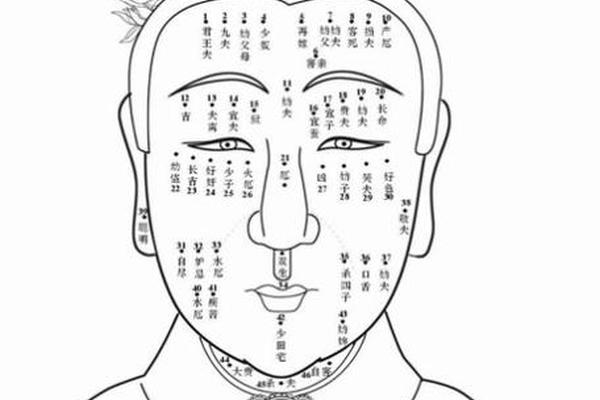

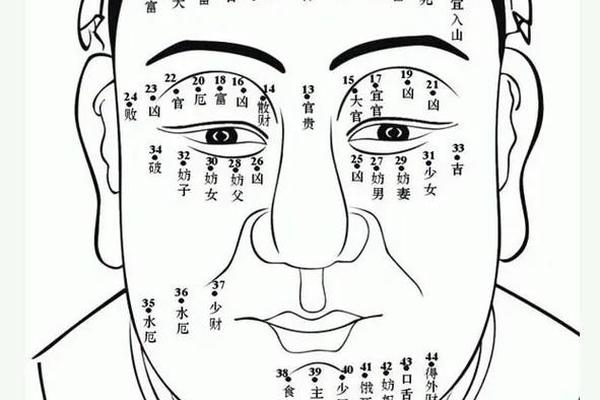

至秦汉时期,痣相学开始与阴阳五行学说深度融合。《吕氏春秋》记载“额痣主忧,鼻痣主财”,首次系统提出面部痣相的命运对应关系。汉代相学家许负编撰的《相痣全书》,将人体划分为十二宫位,每个宫位的痣都对应不同人生领域,如“福德宫”痣主福禄,“疾厄宫”痣主健康。这种将人体微观特征与宏观宇宙规律相联系的思维方式,体现了古代“天人合一”的哲学观。

痣相与历史人物的命运象征

历史典籍中,痣常被塑造成改写命运的关键符号。唐代《相学秘要》记载,武则天额间朱砂痣被相士称为“紫微照命”,预示其突破性别桎梏的帝王命格。这种“痣相定命”的叙事在《新唐书》中亦有印证,称其“额现龙纹,贵不可言”。类似传说在三国时期孙尚香的面痣记载中再度显现,《吴书》描述其右颊痣为“凤栖之相”,象征尊贵与果敢。

民间传说进一步丰富了痣相的象征维度。宋代话本《碾玉观音》中,女主角因眉间痣被识破身份,折射出痣相作为身份标识的社会功能。明清时期,江南地区盛传“五福痣”传说,认为同时具备额、鼻、唇、手、足五处吉痣者可享五福临门。这些故事不仅强化了痣相学的传播,更通过文学载体构建起集体记忆中的命运图谱。

痣相学的哲学思想体系

痣相学的理论建构深受道家“全息论”影响,认为局部特征可反映整体命运。《麻衣相法》提出“一痣一乾坤”学说,将面部划分为三停十二宫,每颗痣都被视为宇宙能量的汇聚点。如鼻梁痣对应“财帛宫”,其色泽红润象征财源亨通,暗合“土生金”的五行相生理念。这种将人体小宇宙与自然大宇宙相对应的认知模式,使痣相学成为古代系统论思想的具象化表达。

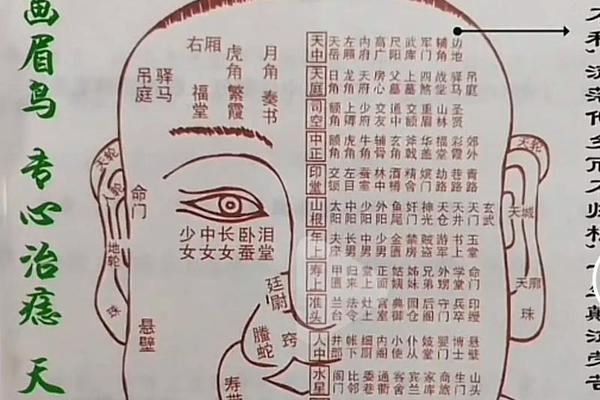

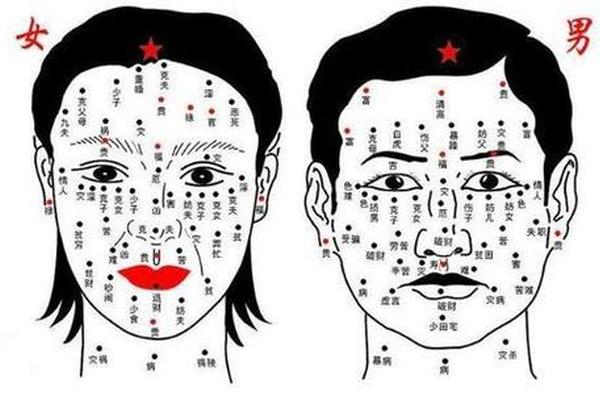

在实践层面,痣相学发展出“形色兼备”的二元判断标准。相学经典《神相全编》强调“黑痣凶中藏吉,红痣吉中带劫”,认为痣的吉凶需结合形态与色泽综合判定。例如唇畔黑痣若呈圆形为“食禄痣”,主富贵;若边缘模糊则为“是非痣”,主口舌。这种动态平衡的辩证思维,与《道德经》中“福祸相倚”的哲学观一脉相承。

现代视角下的痣相文化嬗变

当代医学研究揭示了痣的本质——黑色素细胞聚集现象。皮肤病理学指出,痣的数量、位置与紫外线照射、遗传基因相关,与命运并无必然联系。这种科学解释虽解构了传统痣相学的神秘性,却未完全消解其文化影响力。心理学研究表明,约38%的受访者仍相信特定位置的痣具有象征意义,这种认知更多源于心理暗示与文化惯性。

在文化重构过程中,痣相学呈现出新的时代特征。韩国美容业推出的“开运点痣”服务,将传统吉痣观念与现代审美结合;中国网络社区流行的“AI痣相分析”,则通过大数据模拟古代相术逻辑。这些现象显示,痣相学正从命运预测工具转化为文化消费符号。人类学家格尔茨提出的“解释之网”理论在此得到印证:传统文化通过自我调适,在现代化进程中持续寻找存续空间。

在科学与传统之间

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是古人认知世界的独特范式,也是中华文化基因的鲜活载体。从《黄帝内经》的医学观察到现代心理学的暗示机制,从相士的占卜工具到大众的文化记忆,痣始终在理性与神秘之间保持着微妙平衡。未来研究可深入探讨两个维度:一是文化心理学视角下的痣相信仰形成机制,二是医学人类学领域的体表标记文化比较研究。在科技昌明的今天,我们或许不必执着于痣相的吉凶预言,但这份穿越时空的文化遗产,仍值得以更开放的姿态加以审视与传承。