朱熹痣相_古人对痣的研究

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 17:57:02

在中国传统文化中,身体特征与命运的关系始终占据独特地位。作为南宋理学集大成者,朱熹虽未专论痣相,但其构建的理气哲学体系深刻影响着传统身体观的形成。他提出“理在气先”的宇宙论,将“气”视为物质世界的根本构成,这一理论为古人解释身体现象提供了哲学依据。如《周易》所言“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”,身体符号的解读正是古人认知世界的重要方式。

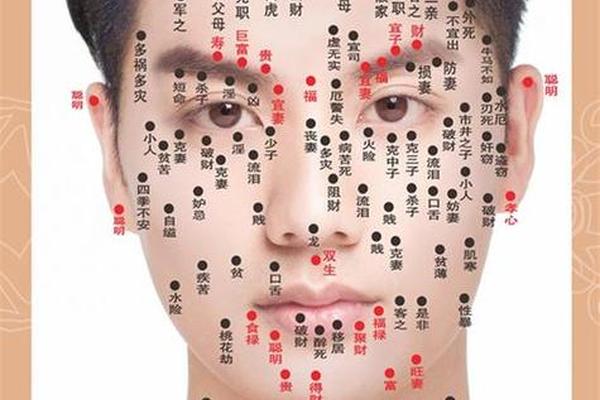

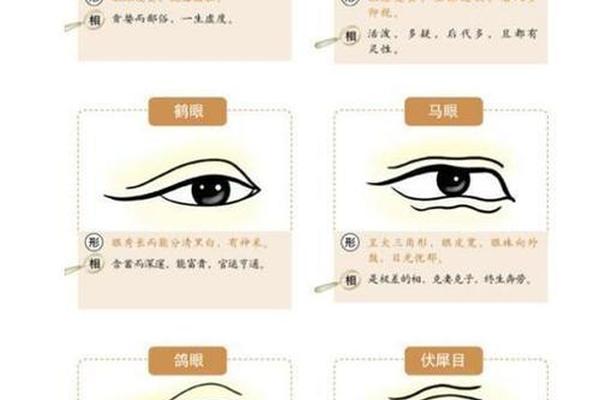

古籍中关于痣相的记载往往与“气”的运行密切相关。《黄帝内经》将皮肤视为“气之外候”,认为体表异常与内在气血失衡存在对应关系。朱熹在《朱子语类》中强调“理一分殊”,这种整体与个体的辩证思维,恰好呼应了传统痣相学既注重局部特征又强调整体命理的特点。例如额头主贵贱、鼻翼掌财帛的身体分区理论,本质上是对“理”在不同生命维度的具象化表达。

痣相分类中的隐喻

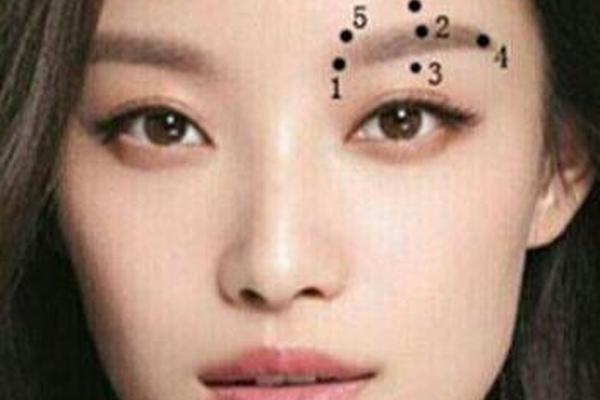

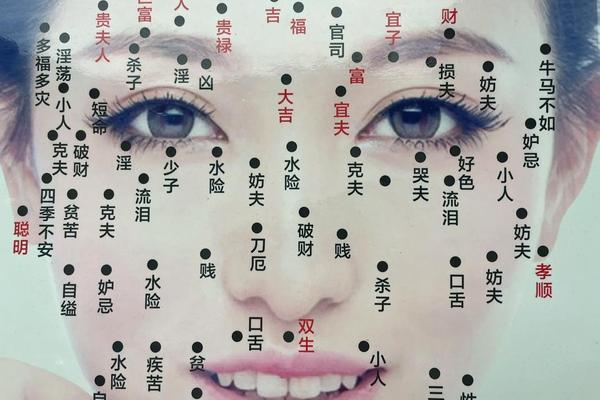

朱熹编撰的《家礼》虽未涉及痣相,但其确立的秩序深刻影响着相术体系的价值取向。传统痣相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应特定关系,如父母宫、夫妻宫、子女宫等。这种分类方式与《朱子家礼》中“尊尊亲亲”的架构高度契合。如《痣相大全》记载:“眉中藏珠者,主孝悌而旺家业”,将身体特征与道德品行直接关联。

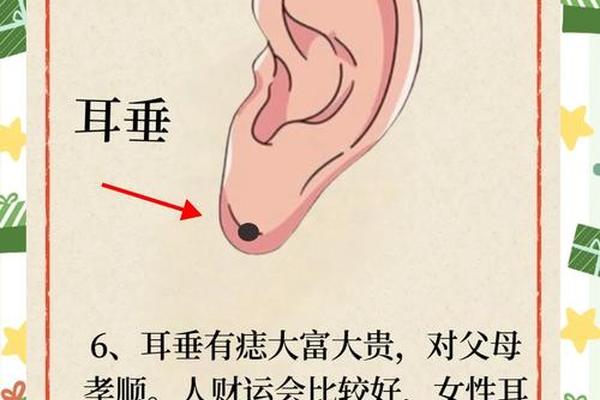

身体符号的吉凶判定更暗含理学教化功能。朱熹主张“存天理灭人欲”,这一思想投射在痣相学中,形成“隐痣为吉,显痣多凶”的评判标准。耳后、发际等隐秘部位的痣象征内敛修德,而面部显眼的痣则被视为欲望外显。明代项乔在《风水辩》中记载,士人群体常以祛除显痣践行理学修养,这种身体改造行为实质是道德自律的外化表现。

医学与命理的认知博弈

朱熹晚年对风水的执着,折射出宋明时期医学认知与命理观念的复杂交织。其家族墓地分散各地的现象,既受“形势派”风水理论影响,也暗含对“气脉”流转的医学理解。这种将地理环境与人体健康相关联的思维,在《朱子家礼》推荐的“灰隔墓”筑造技术中得到印证——三合土密封既可防腐,又被认为能锁住地气。

传统医家对痣相存在双重认知:《医宗金鉴》将特定形态的痣归为“血痣”“痰痣”等病理表征,而《麻衣相法》则赋予其命运预示功能。这种矛盾在朱熹理学体系中获得调和,他认为“理寓于气”,生理特征既是物质存在,也是天理显现。清代医家徐大椿提出“相由心生,病由气变”,巧妙融合了医学诊断与道德评判,形成独具特色的身体认知范式。

现代学术的重新审视

当代研究发现,古籍记载的35%吉痣位于末梢神经密集区,这与中医经络理论存在统计学关联。如耳垂、手心等“福痣”高发区,恰是迷走神经与植物神经分布要冲,现代医学证实这些区域的良性刺激可调节内分泌。这种实证研究为传统痣相学提供了新的解释路径,印证了朱熹“格物致知”的学术方法论。

文化比较研究揭示,东西方身体观存在深层差异。欧洲中世纪相术侧重骨骼轮廓,而中国痣相学关注皮肤标记,这种区别源于朱熹理学塑造的“观物取象”思维传统。韩国学者金容沃指出,东亚文化中的“痣相记忆”实质是理学宇宙观在微观层面的投射,每个身体标记都被视为理气交感的时空坐标。

身体符号的文化传承

在当代皮肤医学领域,ABCDE法则(不对称、边缘模糊等)与古籍“五色辨痣”理论形成跨越时空的对话。朱熹提出的“即物穷理”思想,启示着传统相术与现代科学的融合可能。如《科学》杂志最新研究显示,特定基因位点突变可能导致黑色素沉积与神经发育同步异常,这为“痣相影响智力”的古老说法提供了分子生物学解释。

文化保护层面,日本已将“人形町痣相占卜”列入非物质文化遗产,而中国相关研究仍停留在文献整理阶段。建议建立跨学科研究平台,运用数字人文技术解析《痣相图考》等典籍,同时开展临床医学大数据分析。正如朱熹在《大学章句》中强调的“苟日新,日日新”,传统身体观的现代转化需要学术共同体的持续探索。

从朱熹理气论到现代基因学,对身体符号的解读始终在神秘与科学之间徘徊。痣相学不仅承载着古代哲学智慧,更蕴藏着未被破译的生命密码。未来的研究应当打破学科壁垒,在文化传承与科学实证的张力中,重新发现身体这座“理气交融的宇宙模型”的当代价值。