免费扫一扫测痣相(扫一扫测面相)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 15:31:02

在这个数字技术与传统文化交织的时代,“扫一扫测痣相”或“拍照测面相”的功能悄然走红。人们只需上传一张面部照片,即可通过算法生成个性解读、运势分析甚至健康建议。这种结合了古老相术与现代科技的服务,既满足了大众对自我探索的好奇心,也引发了关于科学性与隐私安全的深层讨论。当千年传承的相学智慧遇上人工智能的运算能力,我们不禁要问:这场科技赋能的“面相革命”,究竟是打开了认知自我的新维度,还是披着科学外衣的娱乐狂欢?

技术原理与算法之谜

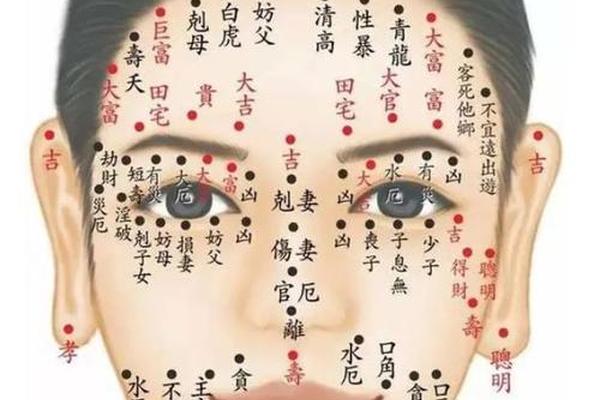

当前流行的扫一扫测面相应用,大多基于图像识别与大数据分析技术。系统通过定位面部105个关键点(如网页40所述),结合传统相学中“三庭五眼”的划分规则,将人脸转化为可量化的数据模型。部分平台声称其数据库包含20万真实人脸样本,并由相学专家参与算法训练(网页37)。这种技术融合看似科学,实则存在显著漏洞:有用户发现同一张照片在不同时间测试会得出矛盾结论,甚至宠物照片也能生成81分的“面相报告”(网页40),暴露出算法逻辑的娱乐化本质。

更值得关注的是,多数应用的解读模型建立在概率匹配而非因果关系之上。例如网页75列举的“耳高超眉主聪慧”等口诀,被简化为机械的标签对应。云从科技研究院指出,此类系统本质是随机信息匹配(网页40),其输出的“鼻相影响事业”“唇色关联健康”等结论,缺乏医学或行为科学的实证支撑。这种将复杂人体特征降维成二进制代码的处理方式,消解了传统相学中“相由心生”的动态观察哲学(网页28)。

文化基因与商业变形

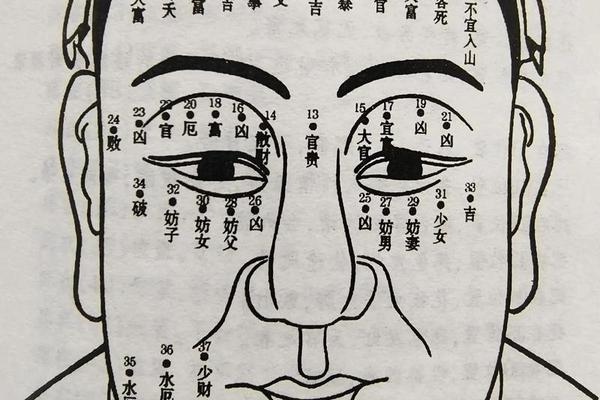

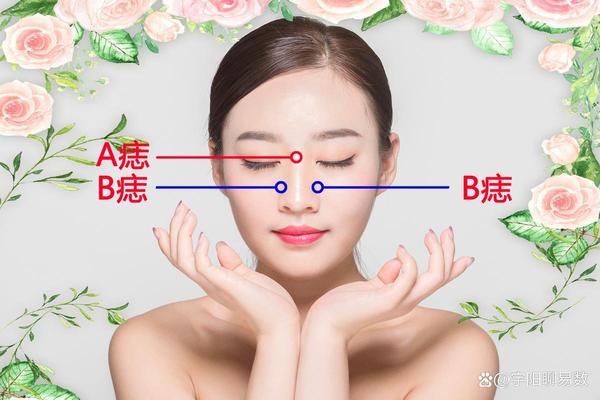

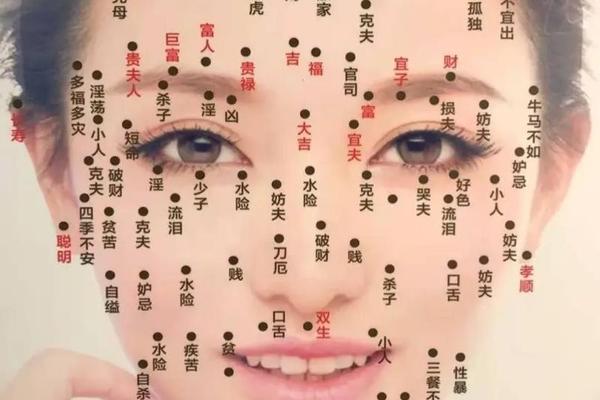

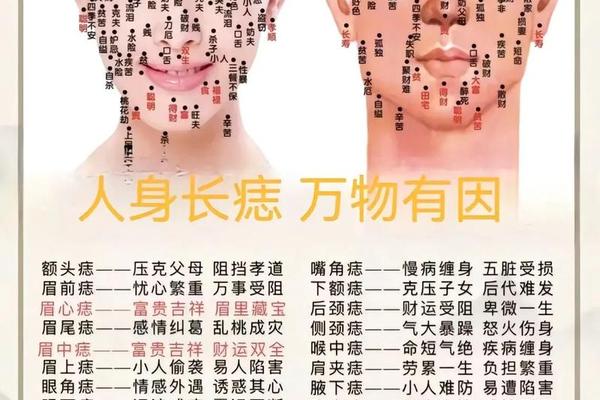

相学作为中国传统文化的重要组成,其历史可追溯至周代《相手篇》(网页1)。古代相术强调“观其形,知其里”的整体判断(网页28),通过长期观察面部纹路变化来推测性格轨迹。例如网页11记载的面痣对应口诀“鼻应玉茎,唇应下阴”,揭示了古人建立身体符号系统的独特智慧。这种将生理特征与命运隐喻相连的思维方式,承载着先人对生命规律的理解渴望。

然而在商业资本介入下,传统相学正经历着祛魅与重构。现代扫一扫测面相服务将“天庭饱满主智慧”等经验提炼成付费解锁的标准化产品(网页21),甚至衍生出299元/次的“大师私密解读”(网页37)。更值得警惕的是分级代理模式:推广者通过朋友圈话术制造焦虑,宣称“面相决定90%人生成败”(网页32),这种营销策略实质上将文化遗产异化为流量变现工具。当相学沦为“拉新返佣”的传销式生意(网页40),其文化价值已被商业逻辑彻底解构。

科学争议与认知边界

关于面相学的科学性问题,学术界呈现两极观点。部分研究显示,长期面部表情会塑造肌肉记忆,进而影响性格表现。例如脸型棱角分明者更倾向坚定热情,圆脸人群则多显克制(网页19),这与中医“面色反映气血”的理论形成呼应(网页6)。心理学家陈启宁提出,面部瘢痕、皱纹等变化确实记录着个体的心路历程(网页28),这种动态观察法具有行为分析价值。

但多数科学家强调相学与现代科学的本质差异。网页65指出,虽有研究显示面部特征与性格存在弱相关性,但无法建立因果链条。正如遗传学家所述:“耳垂厚度与长寿的关联度,远低于生活方式的影响”(网页21)。更关键的是,AI相面程序常将统计学相关性包装成命运决定论,例如将“法令纹断裂”直接对应事业危机(网页75),这种简单归因忽视了个体主观能动性。哈佛医学院2019年研究证实,面相评分与真实人格特质的匹配准确率不足35%(网页19),揭示出算法相学的认知局限。

隐私黑洞与数据

在便捷服务的表象下,生物信息泄露风险如影随形。用户授权获取面部数据时,往往忽视“105个定位点构成生物密钥”的潜在威胁(网页37)。360安全团队警告,这些包含虹膜距离、鼻梁角度的三维特征,一旦被灰黑产利用,可精准破解人脸支付系统(网页32)。更隐蔽的风险在于数据滥用:某平台协议中隐藏着“将面部数据用于模型训练”条款(网页40),用户在不自知中成为算法优化的“数字劳工”。

当前法律监管明显滞后于技术发展。虽然欧盟GDPR条例要求数据可删除,但多数应用仅提供报告清除功能,原始生物信息仍存储于云端(网页37)。中国人民大学法学院2023年调研显示,87%的相面类APP存在超范围收集信息行为,部分甚至要求开放通讯录权限(网页32)。这种以传统文化为幌子的数据攫取,正在挑战数字时代的底线。

站在传统与现代的交汇点,扫一扫测面相现象折射出人类永恒的命运叩问与技术时代的认知焦虑。它既展现了传统文化IP的创新转化可能,也暴露了算法霸权对人文精神的侵蚀。未来研究应建立跨学科对话机制:心理学家可探索面相特征与行为模式的实证关联,计算机专家需开发符合的隐私计算模型,文化学者则要推动相学知识的创造性转化。对于普通用户而言,或许该铭记网页28的启示:面相记录的是过往心路,而未来始终紧握在自己手中。