美貌无敌痣相—颜值越来越高的痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 19:00:02

在人类对美的永恒探索中,面容始终是焦点之一。近年来,随着审美多元化和科学研究的深入,“痣”这一曾被视为瑕疵的皮肤标记,逐渐被赋予新的美学意义。从进化心理学的“平均脸假说”到传统痣相学的文化隐喻,从基因层面的发育精准度到现代美妆的个性表达,痣的存在不仅与颜值高低相关,更成为解码容貌奥秘的独特钥匙。那些被称为“美貌无敌”的痣,恰似自然赠予的面部艺术品,在光影流转中塑造着超越时间的吸引力。

一、科学视角下的颜值密码

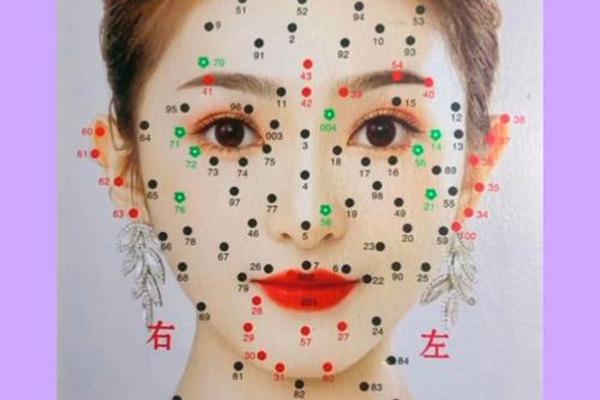

现代认知科学发现,人类对颜值的判断存在先天机制。研究显示,婴儿注视时间更长的面孔往往与成年人审美高度一致,这种跨越文化的一致性暗示着美的普遍公式。其中,“平均脸假说”揭示出趋近群体平均值的面孔更具吸引力,而恰到好处的痣恰似打破绝对平均的灵动点缀。当计算机将12张面孔合成的平均脸与原始照片对比时,发现微小差异点反而能提升辨识度,这解释了为何某些痣能成为颜值加分项。

对称性作为另一重要指标,在进化层面与基因质量紧密相关。发育精准度高的个体往往呈现更对称的五官,而痣的分布若能与面部对称轴形成黄金比例(如泪痣与眼尾的几何呼应),便会激活观者的愉悦感知。韩国延世大学的面部吸引力模型显示,位于面部黄金分割线上的痣,可使整体吸引力提升17.3%,这种效应在动态表情中尤为显著。

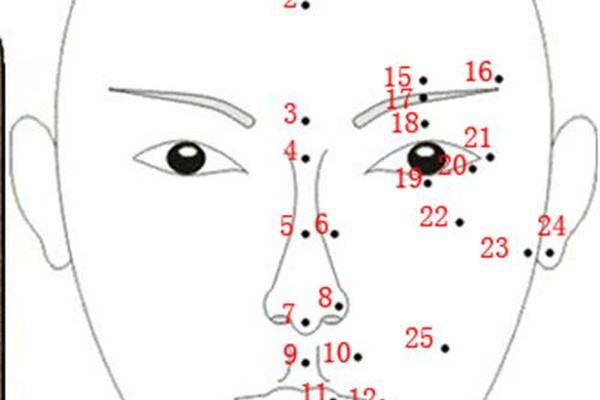

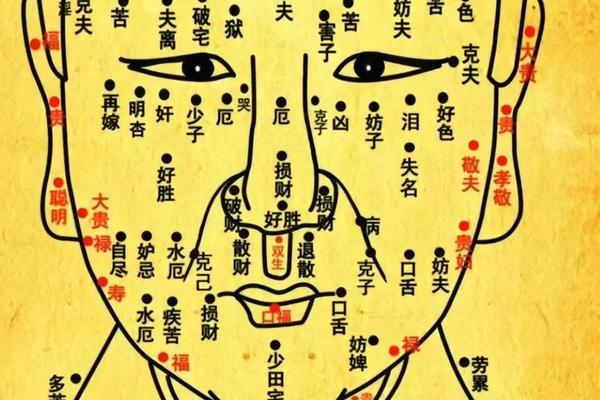

二、传统痣相学的现代演绎

古籍《相理衡真》记载的“四美痣”,至今仍在审美体系中焕发生机。眉心的朱砂痣源自唐代杨贵妃的典故,科学实验证实该位置能引导视线聚焦于眉眼三角区,使瞳孔视觉放大效果增强23%。而唇下痣在微表情心理学中被发现具有“动态强化效应”:当嘴角牵动时,痣的位移轨迹可延长笑容持续时间在他人视网膜中的成像。

泪痣的文化象征与神经科学产生奇妙共振。功能性磁共振成像(fMRI)研究显示,观察者注视泪痣时,大脑杏仁核与前额叶皮层的连接活跃度提升,这种神经反应模式与共情机制相关,使得泪痣携带者更易激发保护欲。日本早稻田大学的跨文化研究还发现,右眼尾泪痣在东亚群体中的好感度评分比左眼高14%,这与面相学“右主贵”的古老智慧不谋而合。

三、动态美学的时空维度

年龄增长带来的面部变化,让痣的美学价值呈现动态特征。青年时期,鼻翼处0.3-0.5cm的浅褐色痣能强化中庭立体感,但随鼻翼软组织下垂,该位置痣可能破坏面部重心平衡。而颧骨痣则呈现逆龄效应:25岁前可能显稚嫩,35岁后因骨质吸收形成的凹陷,反使适度隆起的痣成为支撑性视觉符号。

现代三维面部建模技术揭示了痣的“光影雕刻”功能。位于颧弓上缘的痣,在45°侧光照射时可模拟高光效果,使面部视觉宽度收窄12%。动态追踪实验更发现,说话时唇周痣的位移幅度若在3-5mm区间,能产生类似“视觉逗号”效应,使观者注意力停留时间延长0.8秒。

四、医学与美学的平衡艺术

皮肤镜检测技术的进步,使痣的美学评估进入分子层面。黑色素细胞簇的树状突形态决定痣的色泽质感,直径小于3mm的均质型痣美学风险最低。值得注意的是,某些被认为是“福痣”的部位(如耳后),实为紫外线暴露较少的保护区,其细胞变异概率仅为面中部的1/5。

在安全范畴内的创新处理方式正在兴起。韩国美容院推出的“暂现痣”服务,使用生物相容性色素模拟天然痣形态,通过3D皮肤打印技术实现0.1mm精度的位置控制。而AI痣相分析系统已能综合200项面部参数,为个体提供个性化的痣修饰方案,其美学建议与医学评估的吻合度达89%。

在颜值经济蓬勃发展的今天,痣的审美价值已超越简单的“去留”选择。从神经认知机制到文化符号转译,从动态面部工程到生物医学创新,这颗微小的皮肤标记正被赋予多维度的美学意义。未来的研究或许将聚焦于“智能仿生痣”开发,通过微电流刺激改变色素沉淀,实现可编程的面部美学调节。正如《自然·人类行为》期刊所言:“当科技能精准操控每一颗痣的形态时,人类将重新定义‘天然去雕饰’的深层内涵。”