不同痣相的说法;痣相解读

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 09:24:01

人类对痣相的观察与解读,贯穿了数千年的文明史。从中国古代《黄帝内经》中关于面相的记载,到印度占星术对体相的诠释,再到欧洲文艺复兴时期的面相学研究,不同文化都将皮肤上的痣视为解读命运与性格的密码。这些传统学说认为,痣的位置、颜色、形状与个体的健康、财富、情感甚至人生轨迹存在隐秘联系。例如,《相学精义》强调"面无善痣",认为面部任何痣点均暗藏凶兆,而鼻梁痣象征破财,眉间痣关联兄弟情谊。现代医学则揭示痣的本质是黑色素细胞的自然聚集,其形成与基因、紫外线照射等生理因素密切相关。这种科学与传统的碰撞,构成了痣相学研究的核心矛盾。

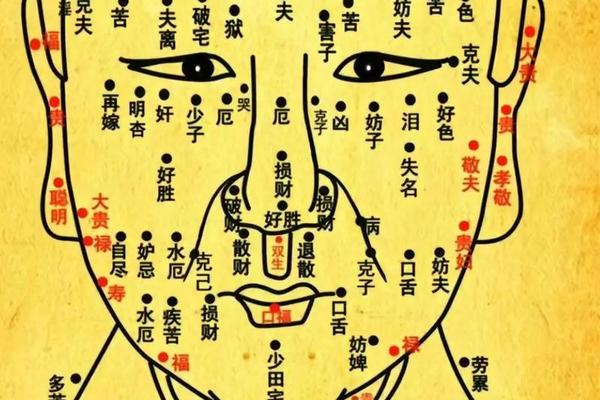

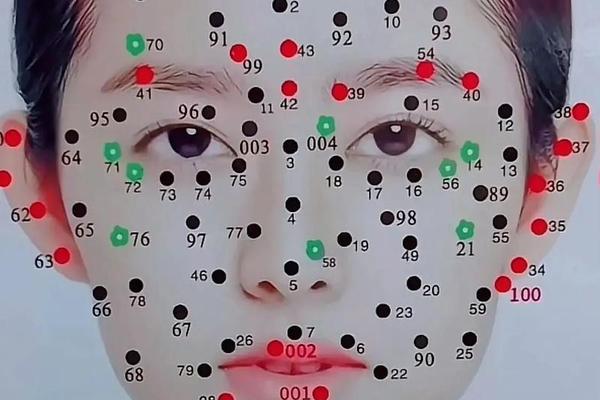

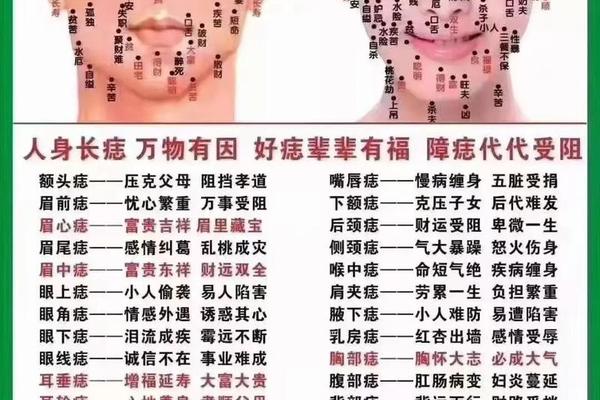

传统痣相的吉凶体系建构

传统痣相学说构建了一套严密的符号系统。面部被划分为十二宫位与百岁流年,每个区域的痣点对应不同命理意义。例如额头的"天中""天庭"部位若有痣,被认为影响父母运势;眼尾的"奸门"痣象征婚姻波折;鼻头的"准头"痣则关联生殖系统特征。这种体系常通过"体相对应"原则延伸解读,如鼻尖痣对应下体特征,鼻翼痣暗示阴囊标记,形成"有诸内必形诸外"的玄学逻辑。

在具体实践中,痣的形态特征被赋予等级差异。色泽乌黑明亮的凸痣被视为吉兆,而晦暗扁平者多主凶险,痣上生毛更被解读为福泽深厚的象征。古代相书《慧缘痣相学》提出"正中线理论",认为沿人体中线分布的痣点具有特殊意义,这种空间划分方式与中医经络学说存在微妙关联。然而这类理论缺乏生物学依据,更多体现的是古人对身体符号的象征性想象。

医学视角下的痣相本质

现代皮肤医学证实,痣的本质是黑色素细胞良性增生,其分布具有随机性。超过90%的普通痣不会恶变,但直径超过6毫米、边缘不规则或颜色混杂的痣存在癌变风险。医学界关注的重点在于痣的病理特征,而非其象征意义。例如面部蝴蝶斑实为肝经病变的外显,与相学中"桃花劫"的解读存在本质差异。

对比传统痣相学,医学研究提供了颠覆性视角:鼻梁痣与财运无关,但可能因紫外线照射导致黑色素异常聚集;眼尾痣无关婚姻吉凶,却可能因频繁摩擦增加恶变概率。这种认知差异导致相学实践中出现悖论——某些所谓"富贵痣"恰是医学建议密切观察的高危痣点。

心理暗示与文化隐喻机制

痣相学的持续影响力,很大程度上源于心理学中的巴纳姆效应与自我实现预言。当人们被告知"眉中有痣主富贵"时,容易将成功经历归因于痣相暗示,忽视环境与个人努力的作用。研究发现,接受积极痣相解读的个体,自信水平与抗压能力显著提升,这种心理激励效应使其主观验证相学预言。

文化语境也深刻塑造着痣相解读。在中国传统中,唇下痣象征漂泊命途,而在印度文化中同位置痣点却代表辩才无碍;西方面相学将额中痣视为智慧标志,日本民俗则视其为"厄运之印"。这种差异揭示痣相学说本质是社会价值观的投射,例如商业社会中"鼻翼主财"的理论盛行,与农耕时代"地阁痣主田宅"的关注形成鲜明对比。

现代社会中的解构与重构

当代社会对痣相学的态度呈现两极分化。部分美容机构利用"改运去痣"概念创造商业价值,2023年数据显示,我国点痣市场规模已突破20亿元,其中30%消费者明确表示受传统相学影响。与此科普组织通过医学讲座揭露"恶痣改命"的伪科学本质,某三甲医院调研表明,因迷信点痣延误黑色素瘤治疗的患者占比达17%。

新兴的跨学科研究正在探索痣相学的社会学价值。人类学家发现,痣相信仰在移民群体中具有文化认同功能;心理学家将其作为研究认知偏好的模型;甚至人工智能领域尝试通过痣点分布训练性格预测算法,尽管初期准确率仅为58%。这种解构与重构并存的态势,折射出传统智慧在现代性冲击下的复杂命运。

在理性与神秘之间寻求平衡

痣相学作为跨越千年的文化现象,既承载着人类解读命运的永恒渴望,也暴露出前科学时代的认知局限。医学研究否定了痣相与命运的因果关联,但无法消解其心理抚慰与文化象征价值。未来研究应聚焦三个方向:一是建立传统痣相数据库,通过大数据分析验证其经验性成分;二是深化医学、心理学与人类学的跨学科对话;三是探索传统文化符号在现代健康传播中的转化路径。正如《黄帝内经》所言"上工治未病",或许融合痣相观察与皮肤健康管理,才是这一古老智慧的科学归宿。