痣相杀四子的来源是什么-杀四子痣最简单处理方法

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 21:49:02

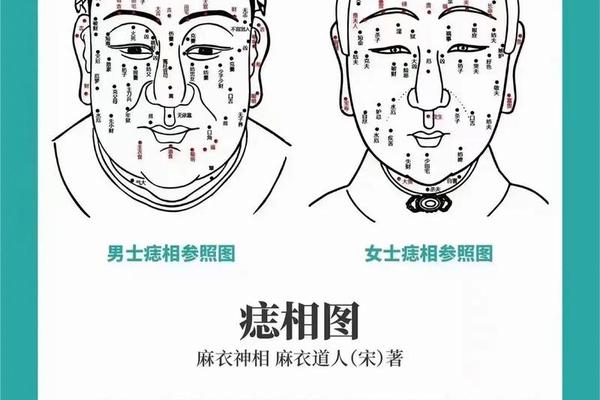

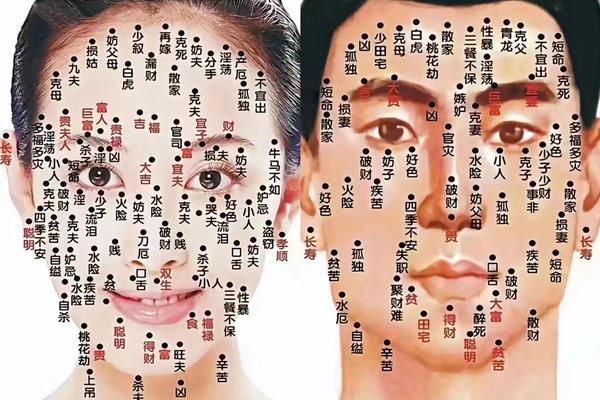

在中国传统相学体系中,痣相学承载着人们对命运的朴素探索,其中“杀四子痣”作为一种特殊符号,常被视为与子嗣运势密切相关的凶兆。这一概念源于古代对生育与家庭传承的重视,将特定位置的痣与子女健康、家庭关系等联系起来。尽管现代科学已证实痣的形成与遗传或皮肤色素相关,但围绕“杀四子痣”的文化解读与处理方法仍在民间广泛流传。本文将从历史渊源、传统化解法、现代科学视角及心理调适策略四个维度,深入探讨这一文化现象的来源与应对方式。

一、历史渊源:相学与生育观的交织

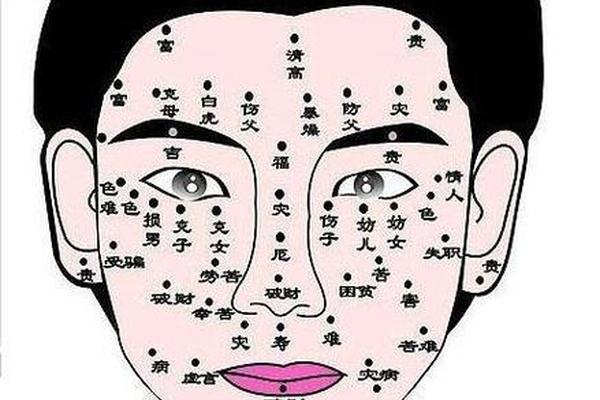

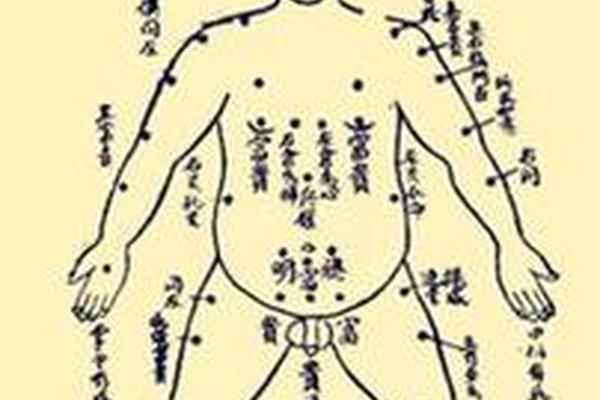

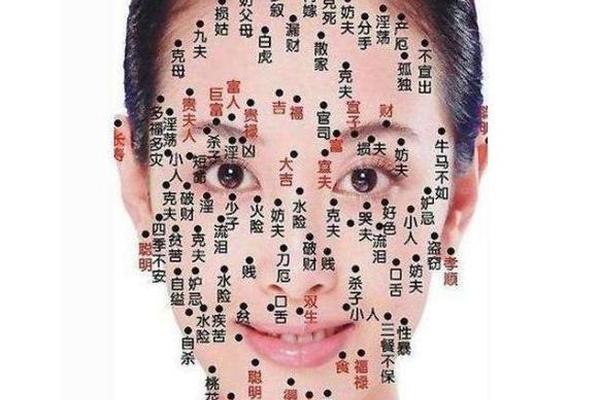

“杀四子痣”的概念可追溯至古代相学对生育能力的具象化表达。在传统农耕社会中,子嗣被视为家族延续的核心,因此相学将人体特定部位的痣赋予生育象征意义。据《相理衡真》等古籍记载,子女宫(下眼睑)、脐部、前额及嘴唇周围的痣被归为“四子位”,认为这些部位的痣可能影响子女数量或健康。

从文化心理学角度看,“杀四子”的命名源于古代对数字“四”的忌讳,结合“子嗣”概念形成隐喻。例如,面部子女宫有痣被认为象征子女缘分浅薄,可能经历多次生育挫折;而脐部痣因与先天元气相连,传统相学认为其色泽晦暗者易导致胎气不稳。这种解释体系本质上是将人体体征与社会相结合,反映了古人对生命繁衍的敬畏与焦虑。

二、传统化解:符咒与行为禁忌的实践

在民间信仰中,针对“杀四子痣”发展出系统的化解方法。其一为“祛形改运”,即通过点痣或纹饰改变痣的形态。相学主张对子女宫等关键位置的痣采用朱砂点化,认为红色可压制“凶气”;脐部痣则建议用艾草熏灸,以火性驱散阴晦。其二涉及符咒佩戴,如缝制内藏五行符的香囊挂于腰间,或雕刻桃木护身符贴身携带,借外力平衡运势。

行为禁忌体系同样构成重要化解策略。传统观念认为,有“杀四子痣”者需严守“三避”:避寒(防止脐部受凉)、避口舌(减少与人争执)、避夜行(避免阴气侵袭)。在饮食上,多食红枣、枸杞等温补之物,禁食龟鳖等阴属性食物。这些实践虽缺乏科学依据,但通过仪式化行为缓解了人们对未知风险的焦虑。

三、科学解析:医学与心理学的双重审视

现代医学研究指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置、形态与遗传、紫外线照射等因素相关,与生育能力无直接关联。例如,脐部痣在胚胎发育期形成概率较高,而子女宫痣可能因面部皮肤薄更易显现。皮肤科专家强调,仅当痣出现快速增大、边缘不规则等病变特征时需就医,常规痣相无需特殊处理。

心理学研究则揭示了传统痣相学的社会功能。认知行为理论认为,将生育问题归因于“杀四子痣”属于外归因倾向,可暂时减轻自责情绪,但长期可能导致过度焦虑。临床案例显示,部分女性因迷信痣相影响生育而出现躯体化症状,通过认知重建疗法可显著改善心理状态。这提示科学观念普及的重要性。

四、当代调适:理性认知与身心平衡

面对传统文化与现代科学的冲突,建立理性认知框架至关重要。首先需区分文化符号与医学事实,例如承认痣相学作为非物质文化遗产的价值,同时明确其非科学性。其次可采用“双轨策略”:尊重民间点痣习俗中的文化仪式感,但建议选择正规医疗机构进行祛痣操作,避免感染风险。

身心平衡的实践方法包括:通过正念冥想缓解对痣相的过度关注;建立科学生育观,定期进行孕前检查;参与社区文化活动,将传统痣相解读转化为家庭历史叙事而非命运预言。例如,有家庭将祖传的“杀四子痣”故事作为凝聚亲情的纽带,而非生育禁忌。

总结与展望

“杀四子痣”作为传统痣相学的特殊符号,既承载着古人对生育的敬畏,也映射出现代人对健康与命运的深层焦虑。从文化人类学视角看,其价值在于提供了一套解释生命现象的话语体系;而现代科学则通过实证研究消解了非理性恐惧。未来研究可深入探讨痣相学在跨文化比较中的差异,或通过大数据分析特定痣相人群的生育数据,以更客观的视角审视传统命理学说。对于个体而言,理性认知、科学应对与文化尊重的结合,或许是处理“杀四子痣”命题的最佳路径。