看痣相的科学依据—痣相学准吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 17:34:02

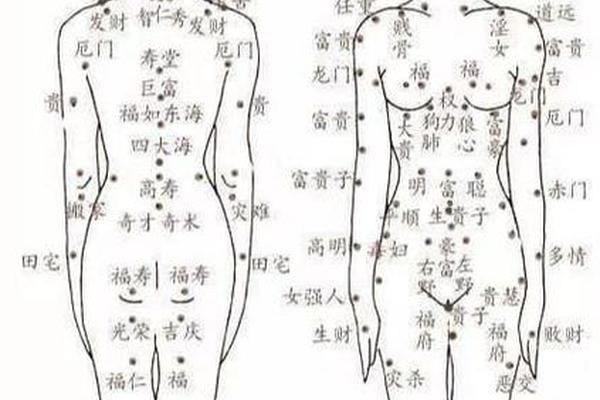

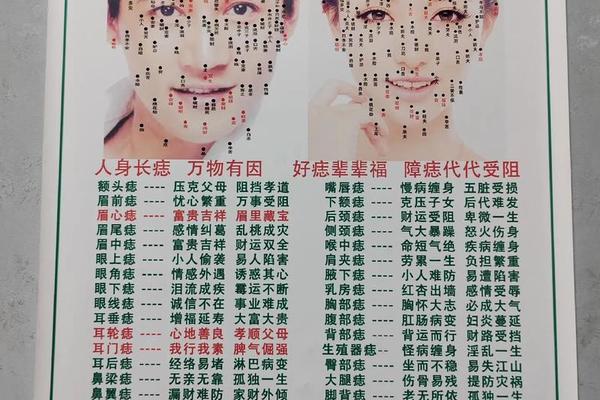

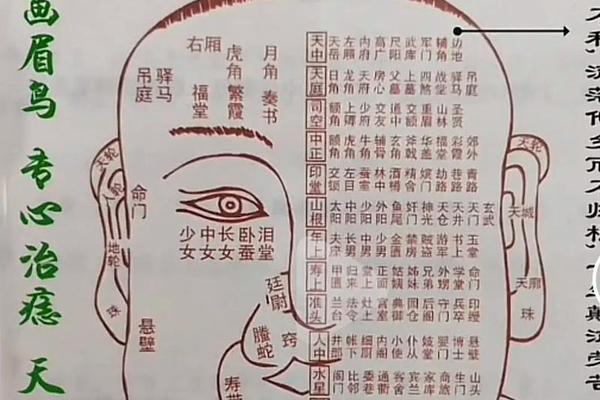

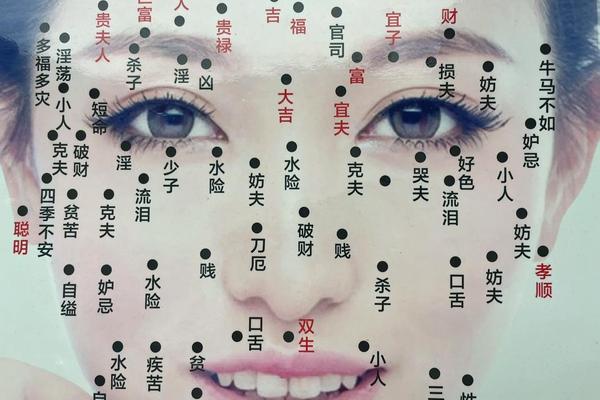

在人类对命运的探索中,痣相学始终占据着一席之地。它通过人体皮肤上的痣分布、形态与颜色,预言个人的性格、健康与命运走向。这种结合了玄学与经验的古老学说,既承载着传统文化的神秘色彩,也面临着现代科学的质疑。究竟痣相学是千年智慧的凝练,还是缺乏依据的迷信?本文将从多个维度剖析其科学性与文化意义。

文化传统与历史渊源

痣相学源于中国古代相术体系,最早可追溯至《黄帝内经》等典籍。古人将人体视为“小宇宙”,认为痣的位置如同星宿般对应着命运轨迹。例如《痣相图解》中记载,额中痣象征智慧,嘴角痣代表口福,这类观念渗透于诗词歌赋与民间传说中,成为文化基因的一部分。

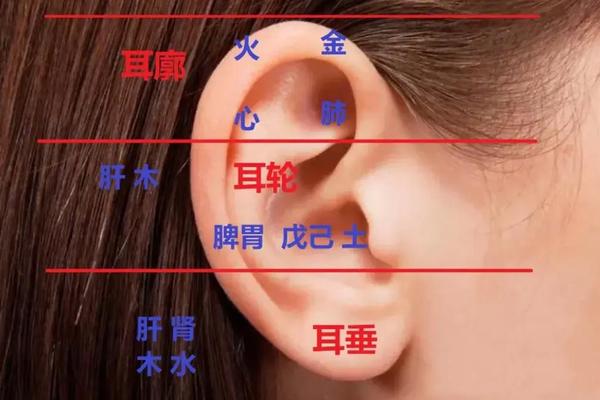

这种学说深受中医整体观影响,将痣与脏腑经络相关联。宋代相书《麻衣神相》提出“痣色红润主吉,青黑主凶”,认为痣的色泽反映体内气血状态。在缺乏现代医学知识的年代,这种通过外在特征推断健康的方式,成为古人认知世界的重要工具。

现代医学的客观审视

从医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤病变。研究表明,痣的数量与形态主要受遗传基因、紫外线暴露及激素水平影响,与命运无必然关联。美国妙佑医疗中心指出,典型痣直径通常小于6毫米,其变异更多指向皮肤健康风险,而非吉凶预兆。

值得注意的是,某些异常痣确实具有医学警示意义。根据“ABCDE法则”——不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径过大(Diameter)、快速变化(Evolution),可初步判断黑色素瘤风险。中国肿瘤专家郭军教授团队发现,肢端与黏膜黑色素瘤在亚洲人群中高发,这类病变往往与摩擦刺激相关,而非传统痣相所指的“命运征兆”。

心理暗示的双刃效应

心理学中的“自我实现预言”机制,为痣相学的部分现象提供了解释。当个体相信某颗痣象征好运时,可能因积极心态提升行动力,间接促成良性结果;反之,若被贴上“克夫痣”“短命痣”等标签,焦虑情绪可能引发社交回避或健康恶化。

这种现象在临床中屡见不鲜。例如某女性因面颊“离婚痣”产生严重婚姻焦虑,导致亲密关系破裂;另有患者误将恶性黑痣视为“福痣”延误治疗。这类案例揭示,痣相学的心理暗示既可成为精神支撑,也可能演变为健康隐患。

科学与迷信的边界探讨

当前研究证实,传统痣相学99%的论断缺乏实证支持。对比不同流派的痣相图谱可发现,同一位置的痣常被赋予矛盾寓意。如网页1用户所述,四颗痣在不同图谱中可能同时被解读为“富贵”或“凶兆”,这种主观性与随意性削弱了其可信度。

但痣相学的文化价值不应被全盘否定。作为民俗文化载体,它在艺术创作与社会互动中持续发挥作用。敦煌壁画中的菩萨痣、文学作品中的人物痣设计,均体现着传统审美与象征体系的传承。关键在于区分文化符号与现实指引,避免将娱乐性解读异化为命运枷锁。

总结与建议

综合来看,痣相学本质是前科学时代的经验总结,其文化价值远大于预测功能。现代人应以理性态度对待:首先关注痣的健康风险,定期自查异常特征;其次理解其文化隐喻,但不被玄学预言束缚心智;将命运主导权交还自身行动而非皮肤标记。

未来研究可探索痣相心理暗示的干预机制,或结合大数据分析痣分布与性格的潜在相关性。但核心方向应聚焦于皮肤癌早期筛查技术的普及,让这颗承载千年想象的“命运之点”,回归医学守护生命的本质。