身体长红痣相—身上长红痣是什么预兆

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 12:17:02

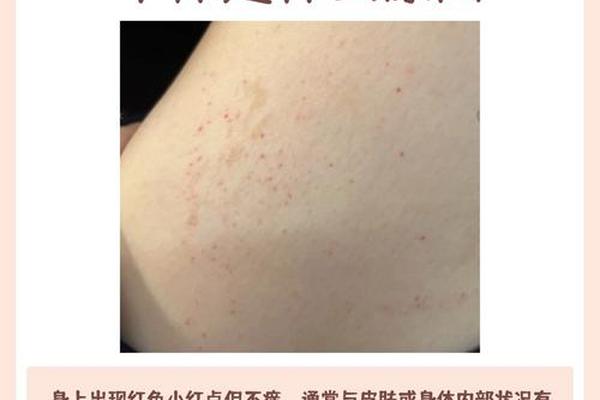

皮肤上悄然浮现的红痣,常让人联想到健康与命运的隐喻。有人视其为衰老的印记,也有人担忧是疾病的信号。这些或鲜红或暗紫的斑点,究竟是自然老化的产物,还是身体发出的警示?现代医学研究发现,红痣的形成机制远比民间传说复杂,其背后可能关联着血管结构变化、激素水平波动乃至器官功能的异常。

一、良性红痣的生理特征

樱桃状血管瘤是最常见的良性红痣,医学界将其定义为局部毛细血管或小动脉的末端扩张现象。这类红痣直径通常在1-5毫米之间,初期呈现平坦状,随着年龄增长逐渐隆起为半球状小瘤,多分布于躯干和四肢。其形成机制与皮肤老化密切相关,30岁后数量显著增加,70岁以上人群出现率可达75%。

这类红痣的色泽变化与血管密度相关,从鲜红到深紫的色谱差异源自血管内血液氧化程度的深浅。临床观察发现,其生长速度与紫外线暴露、机械摩擦存在正相关性,例如腰带部位的长期压迫可能加速红痣形成。尽管具有血管瘤的医学属性,但大量研究证实其属于良性病变,与内脏疾病无直接关联。

二、蜘蛛痣的病理警示

当红痣呈现中心红点伴放射状血管分支的特殊形态时,医学上称为蜘蛛痣。这种特征性病变与雌激素代谢失衡存在强相关性,其形成机制涉及肝功能异常导致的激素灭活障碍。肝硬化患者中约60%会出现蜘蛛痣,其数量与肝纤维化程度呈现正相关。

临床诊断中需注意特殊群体的生理性蜘蛛痣现象。青春期女性因雌激素分泌旺盛,约15%会出现暂时性蜘蛛痣;妊娠期女性发生率更高达40%,但产后3-6个月可自行消退。若蜘蛛痣持续存在并伴随黄疸、肝掌等症状,则需警惕肝硬化的可能性,此时血清雌激素水平往往是正常值的3-5倍。

三、其他疾病的皮肤表征

某些全身性疾病可能通过红痣样皮损发出预警。过敏性紫癜表现为下肢对称分布的瘀点,其本质是IgA介导的血管炎,约30%患者会并发肾脏损害。血小板减少性紫癜则呈现全身散在出血点,常伴有牙龈出血和月经量增多,实验室检查可见血小板计数低于50×10⁹/L。

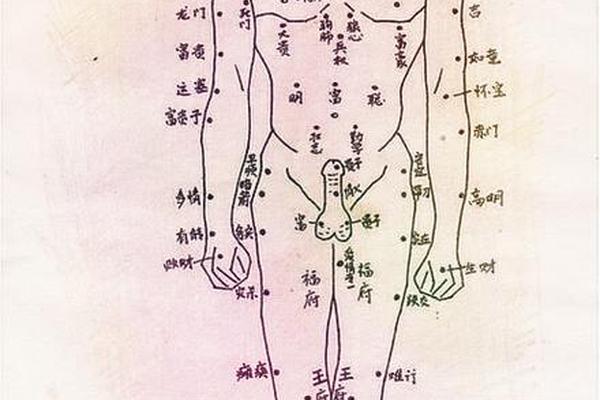

血管角化瘤作为遗传性代谢病的皮肤表现,其簇状红痣多集中于下腹及会,可能伴随肾功能障碍和神经系统症状。这类患者体内α-半乳糖苷酶活性检测值通常低于正常值的10%,需通过酶替代治疗控制病情进展。

四、健康管理与临床应对

对于良性红痣的日常管理,建议采用ABC观察法:注意形态(Appearance)、观察边界(Border)、监控颜色(Color)。激光治疗作为首选干预手段,595nm脉冲染料激光可使90%的血管瘤在3次治疗内消退,术后色素沉着发生率低于5%。需特别警惕短期内直径增长超过50%或表面出现溃疡的红痣,这类病变需通过皮肤镜和病理活检排除基底细胞癌可能。

肝病相关蜘蛛痣的管理强调系统监测。肝硬化患者每3个月应进行肝脏弹性检测和甲胎蛋白筛查,超声造影对早期肝癌的检出敏感性可达85%。饮食调控方面,建议每日钠盐摄入控制在5g以下,同时增加支链氨基酸摄入以改善肝性脑病风险。

红痣作为人体健康的多维信号载体,既承载着自然衰老的生理过程,也可能映射出内脏疾病的病理改变。临床实践中需结合形态学特征、动态变化及伴随症状进行综合判断。未来研究可深入探索血管内皮生长因子(VEGF)在红痣形成中的调控机制,以及人工智能在皮损特征识别中的应用前景。对于普通人群而言,建立科学的皮肤观察习惯和定期体检意识,才是破解红痣密码的关键。