批判痣相_善痣和恶痣照片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 19:56:01

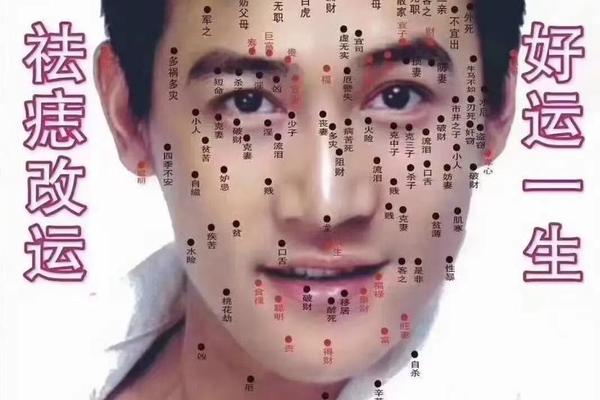

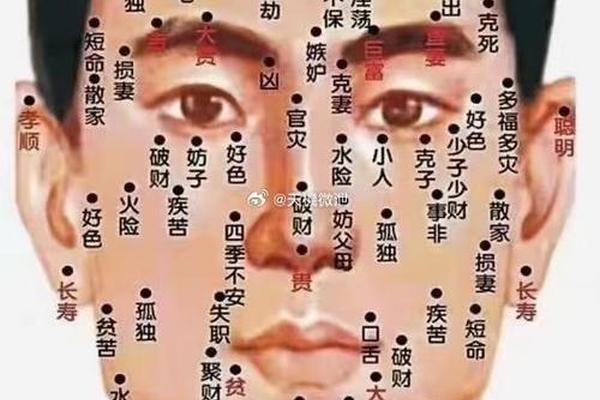

在社交媒体和网络平台上,“善痣”与“恶痣”的对比照片常引发热议。有人通过痣的颜色、位置和形状断言命运吉凶,甚至以此指导人生选择;也有人嗤之以鼻,认为这只是无稽之谈。当传统相学与现代医学在“痣”的解读上产生碰撞,这种看似玄妙的分类背后,究竟隐藏着怎样的认知逻辑与现实风险?

一、医学视角下的客观分析

现代医学对痣的定义与相学截然不同。皮肤科学指出,痣是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其颜色、大小和形态主要受遗传、紫外线暴露等因素影响。医学界采用“ABCDE法则”评估痣的恶性风险:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超过6毫米(Diameter)和快速变化(Evolution),这些指标与相学中“纯黑为吉”“形状圆满为善”的标准存在本质差异。

临床数据显示,仅约1/3的黑色素瘤由原有痣发展而来,且恶性转化与痣的位置是否“吉凶”无关。例如,相学认为腋下痣属“吉位”,但医学发现摩擦部位(如腋下、足底)的痣因外力刺激更易病变。美国皮肤科学会的研究表明,过度关注“恶痣”的象征意义而忽略医学检查,可能导致早期癌变漏诊率增加20%。

二、文化建构的主观性本质

痣相学的吉凶判断具有显著的文化相对性。在中国传统相术中,耳垂痣象征福寿,而西方文化中玛丽莲·梦露的面颊痣却被塑造成性感符号;印度占星术将额间痣视为“第三眼”智慧的标志,日本民俗却认为同位置痣会招致厄运。这种差异揭示:所谓“善”“恶”本质是特定文化语境下的符号编码。

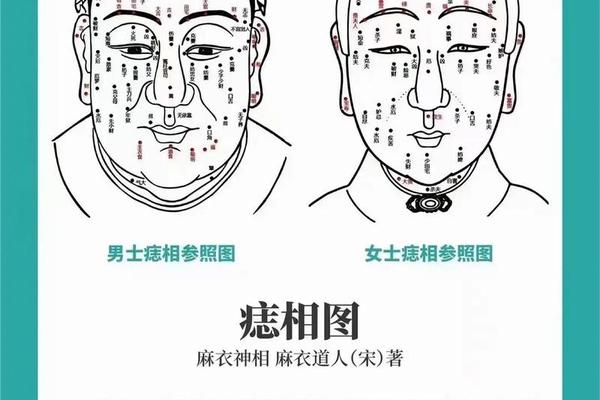

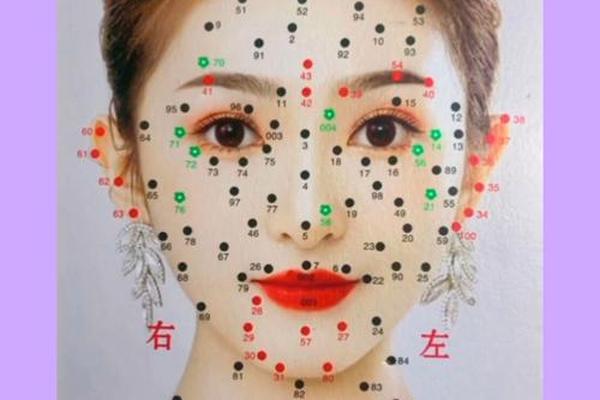

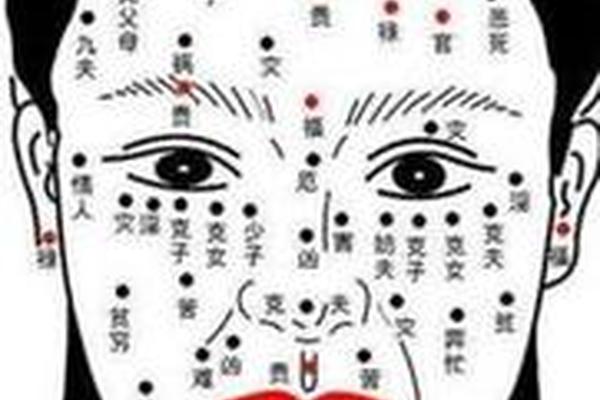

社会人类学家玛丽·道格拉斯的《洁净与危险》理论可解释这种现象:人类倾向于将身体特征赋予道德隐喻,痣成为承载焦虑的“污染标记”。相学典籍《麻衣相法》将面部划分为十二宫,通过痣的位置关联财富、健康等议题,实则是将不确定性转化为可控的认知框架。当短视频博主用滤镜强化“凶痣”的灰暗色泽时,实则在利用视觉符号加剧认知偏差。

三、社会心理的误导效应

商业占卜行业通过“痣相诊断”创造焦虑经济。某电商平台数据显示,“点痣服务”销量与星座运势文章发布周期呈正相关,暗示性话语如“夫妻宫恶痣影响姻缘”可短期内提升搜索量300%。心理学实验证实,接受痣相解读的参与者,决策自信度下降17%,更倾向于付费化解“厄运”。

这种误导可能引发现实危害。广州皮肤病防治所接诊案例显示,23%的患者因相信“恶痣克亲”的民间说法,使用腐蚀性药水点痣导致皮肤溃烂;更有人为改运切除医学评估无需处理的良性痣,造成永久性瘢痕。相学强调“印堂痣主牢狱之灾”,却未提及该区域靠近脑血管,不当处理可能引发感染。

总结与反思

痣相的“善”“恶”二分法,本质是前科学时代认知局限的产物。在基因检测可追溯黑色素瘤风险、皮肤镜能放大40倍观察细胞结构的今天,执着于相学口诀无异于刻舟求剑。建议公众建立科学认知:关注ABCDE法则而非颜色吉凶,选择正规医疗机构而非占卜师。未来研究可深入探讨传统文化符号在健康传播中的双刃剑效应,以及如何构建更有效的皮肤癌科普话语体系。毕竟,真正的“凶兆”不是某颗痣的存在,而是对科学精神的背离。