孩子血型抗a阴性(A型血女人太稀少的原因)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 22:02:02

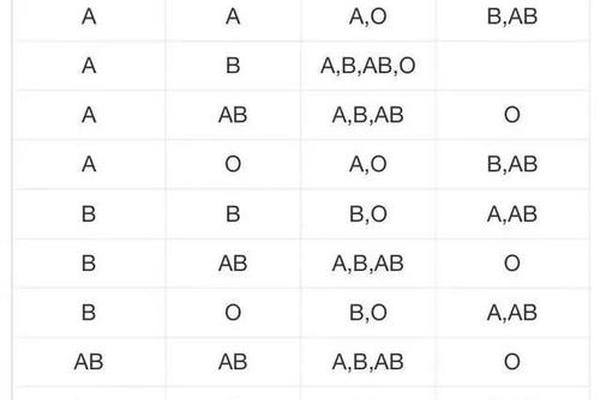

ABO血型系统的遗传规律是理解A型血分布的基础。人类血型由父母各提供一个等位基因决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。若父母一方携带A基因(如AA或AO),子女可能表现为A型或O型。A型血的形成需要至少一个显性A基因的传递。数据显示,中国A型血人口占比约28%,仅次于O型血(41%),并非真正意义上的“稀少”。

值得注意的是,隐性基因的携带可能影响血型表现。例如,父母若均为AO基因型(表现型为A型),其子女有25%概率遗传两个隐性O基因,表现为O型血。这种隐性基因的叠加效应可能导致部分家庭中A型血比例低于预期。ABO亚型的存在进一步增加了复杂性。例如,A亚型(如A3、Ax等)的抗原表达较弱,可能被误判为O型或AB型,导致统计数据偏差。

二、地域分布与人群基因差异

A型血的分布具有显著的地域特征。亚洲地区尤其是中国长江流域,A型血比例接近30%,远高于欧洲的平均水平。这一现象与历史上的基因选择和迁徙相关。例如,中国南方农耕文化中,A型血人群可能因适应特定饮食结构(如以谷物为主的素食)而形成基因优势。

全球范围内的血型分布差异并不支持“A型血女性稀少”的普遍结论。例如,日本A型血占比约38%,德国为43%,均高于中国的28%。这种差异提示,所谓“稀少”更多是特定区域或文化语境下的认知偏差。例如,中国血库中A型血短缺常被误读为“血型稀少”,实则是献血率低与临床需求高的矛盾所致。

三、献血行为与供需失衡的误区

国内血库A型血紧缺的根源在于献血行为的供需失衡。尽管A型人口占比第二,但其献血率仅占全血采集量的26%,低于O型血的41%。女性献血者比例偏低加剧了这一现象——研究表明,女性因生理周期、贫血风险等因素,献血意愿较男性低15%-20%。

血液保存技术的限制使A型血库存难以长期维持。全血在-18℃下仅能保存一年,而A型血在手术、产科等场景中需求量大,导致周转压力陡增。这种“动态短缺”常被误解为A型血人群基数不足,实则反映了献血宣传与血库管理的不足。

四、血清学误判与亚型的影响

实验室检测误差可能人为降低A型血的统计比例。例如,AweakB等罕见亚型的红细胞A抗原表达微弱,需通过基因检测才能准确判定。常规血清学试验中,此类血型易被误判为B型或AB型。研究显示,约0.03%的“AB型”样本实为A亚型,提示现有检测体系存在盲区。

另一类误判源于抗体干扰。妊娠期女性若为O型血,其IgG抗A抗体会通过胎盘引发胎儿溶血,迫使临床优先选择O型血输血,间接导致A型血需求被低估。白血病或干细胞移植患者的血型可能发生暂时性改变,进一步干扰统计数据。

五、社会认知与文化建构的偏差

“A型血女性稀少”的认知部分源于文化建构。血型性格论(如A型血“内向谨慎”)在日本、韩国等地盛行,间接影响婚恋选择与生育意愿。尽管学术研究证实血型与性格无显著关联,但社会调查显示,约34%的中国女性认为A型血“不利职业发展”,可能潜意识中降低生育意愿。

媒体对“熊猫血”(Rh阴性)的过度报道,使公众误将“稀有性”与A型血关联。实际上,Rh阴性仅占中国人口的0.3%-0.4%,而A型Rh阳性占比高达27.7%,二者无直接关联。

总结与建议

综合分析表明,“A型血女性稀少”是一个多因素构建的认知误区。遗传机制、地域差异、检测误差与社会文化共同塑造了这一现象。未来需从三方面改进:其一,推广基因分型技术,精准识别ABO亚型;其二,加强献血科普,尤其针对女性群体的生理顾虑提供个性化服务;其三,建立动态血库模型,利用大数据预测区域用血需求。唯有破除认知偏差、完善技术体系,才能实现血型资源的科学配置与公平利用。