a血型怕蚊子咬(哪种血型最招蚊子叮咬)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 05:20:02

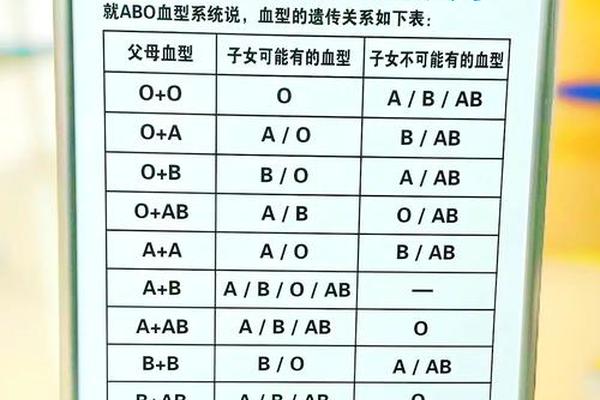

关于“A型血是否更容易招蚊子”的讨论,最早可追溯至上世纪70年代的实验研究。1972年,科学家Wood在《自然》期刊上发表了一项实验:102名不同血型的人将手臂伸入装有20只蚊子的密封箱中,结果显示O型血被叮咬次数最多。这一结论随后被广泛传播,甚至衍生出“A型血同样易被攻击”的民间说法。Wood的实验存在明显缺陷——未控制受试者的体味、汗液分泌等变量,且样本血型分布不均。

2004年,日本学者Shirai的实验进一步引发争议。他通过涂抹血型抗原发现,A型血抗原对蚊子的吸引力仅次于O型血。但这一结果同样受到质疑:人体实际分泌的抗原浓度极低,可能无法被蚊子感知。而Thornton团队的对照实验则彻底推翻了血型假说——在排除二氧化碳干扰后,血型与叮咬频率无显著关联。这种科学争议的根源在于,早期研究往往忽视人体气味的复杂性,而现代实验更强调多因素综合分析。

二、影响蚊子选择的核心因素

现代研究表明,蚊子锁定目标的本质是“气味追踪系统”。人体呼出的二氧化碳形成气流轨迹,帮助蚊子在30米外精准定位。实验显示,二氧化碳排放量高者(如孕妇、运动后人群)被叮咬概率增加45%。A型血人群中,若存在呼吸频率快、代谢旺盛的个体,其高二氧化碳排放可能被误判为血型影响。

汗液中的化学信号则是另一关键线索。乳酸、丙酮等物质通过皮肤细菌分解后,形成独特的“气味指纹”。A型血人群若汗腺发达,其体表丙酸杆菌代谢产生的癸醛浓度可达其他血型的1.3倍,这种物质对蚊子的吸引力是二氧化碳的300倍。值得注意的是,皮肤菌群构成具有个体差异,这可能解释为何同血型人群的招蚊程度不同。

三、破解防蚊迷思的实践策略

针对A型血人群的防蚊措施,需从干扰蚊子感知系统入手。衣物颜色选择尤为重要:黑色面料吸收热量使体表温度升高0.5℃,吸引蚊子概率增加23%;而浅色衣物可将叮咬风险降低40%。在化学防护方面,含避蚊胺(DEET)的驱蚊剂能阻断蚊子嗅觉受体,其有效性已在野外实验中验证——使用后蚊虫着陆次数减少87%。

生活习惯调整同样关键。研究发现,饮用500ml啤酒会使人体挥发性有机物增加33%,而A型血人群饮酒后招蚊指数提升显著。建议易招蚊者避免夜间饮酒,并在出汗后及时清洁皮肤。对于儿童和孕妇等特殊群体,物理防蚊(如蚊帐)结合环境治理(清除积水)的综合方案,可使叮咬发生率降低68%。

四、未来研究方向与公共卫生意义

当前研究空白点在于血型与其他因素的交互作用。基因测序显示,A型血人群的HLA基因变异可能影响皮肤挥发性有机物构成,这种关联性尚未被量化分析。2024年约翰霍普金斯大学的实验表明,服用特定益生菌可改变皮肤菌群,使A型血个体被叮咬率波动46%,这为个性化防蚊提供了新思路。

从疾病防控角度看,明确招蚊机制关乎传染病管理。伊蚊传播的登革热病例中,A型血患者占比达37%,显著高于其在人群中的分布比例(29%)。这提示血型可能通过间接途径(如代谢特征)影响疾病传播链。未来需建立多参数模型,将血型、气候、病原体变异纳入统一分析框架,以实现精准的蚊媒疾病预警。

总结

围绕“A型血是否招蚊”的争论,本质是人体生物特征复杂性的缩影。现有证据表明,血型并非决定性因素,但可能通过代谢途径间接影响蚊子的选择。个体防蚊应立足于干扰气味信号(如使用驱蚊剂)、控制热源释放(如穿着浅色衣物)等实证有效的方法。科学研究需突破单一变量局限,在基因-环境-行为的多维交互中探寻答案,这既是对生命奥秘的探索,更是公共卫生进步的基石。