退散痣相;后天形成的痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-11 10:30:03

痣的形成并非全然先天注定,后天环境与生理机制的影响同样关键。医学研究表明,后天性色素痣占所有痣的绝大多数,多在出生后数年至成年期出现。其成因复杂,既包括紫外线长期照射引发的黑色素细胞异常聚集,也与内分泌波动、皮肤摩擦刺激密切相关。例如,青春期激素变化可激活表皮基底层的黑素细胞,导致局部色素沉积;而足底、腰部等易受摩擦部位的痣,则因反复机械刺激加速细胞增殖。

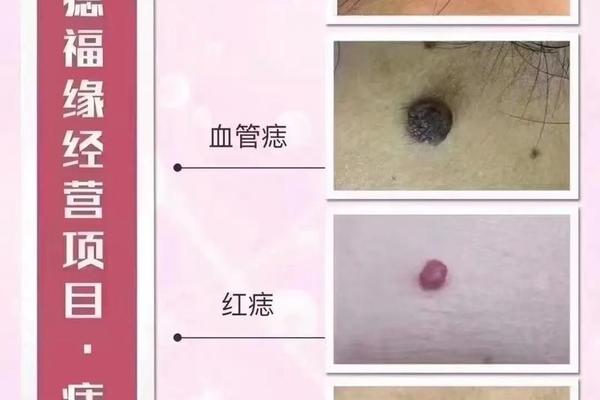

从病理学视角,痣的本质是一种良性皮肤肿瘤。美国黑色素瘤研究基金会指出,后天性痣虽具有极低癌变概率(约百万分之一),但其形态变化需警惕恶性转化风险。临床案例显示,30岁后新发痣或原有痣突然增大、边缘模糊,可能与黑色素瘤相关。这种医学视角的“退散”标准,与痣相学的凶吉判断形成微妙呼应。

二、退散痣相的判断标准

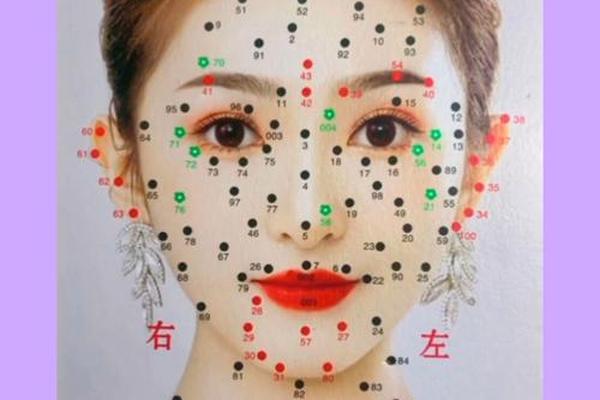

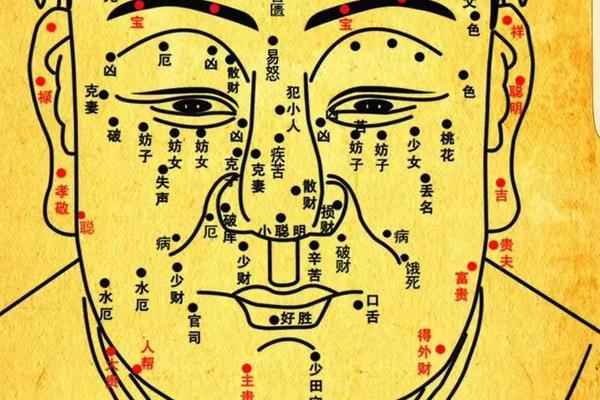

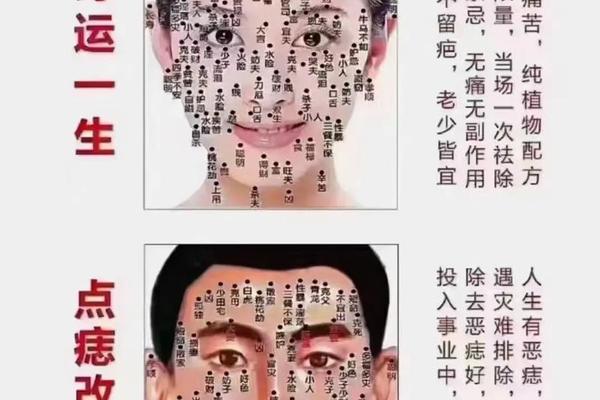

在传统痣相学体系中,后天痣的吉凶判断需结合位置、形态双重维度。相书《神相全编》记载,颧骨新生黑痣主权力争斗,而眉尾突现红痣则象征桃花劫难。现代相学进一步细化标准:直径超过5毫米、色泽混杂(如灰褐交织)或边缘呈锯齿状的痣,常被归为“恶相”,建议祛除。这种经验性判断与医学ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色不均、直径过大、隆起变化)存在交叉验证。

医学研究为相学提供科学注脚。复旦大学附属中山医院数据显示,足底、手掌等易摩擦部位的后天痣,恶性黑色素瘤发生率较其他部位高3倍。这与相学“足底痣主奔波劳碌”的论断形成跨学科呼应——持续摩擦既加速细胞变异,也在相理中象征命运动荡。

三、祛痣方法与风险考量

现代医学提供激光、手术切除等多重祛痣方案。对于直径小于3毫米的浅表痣,二氧化碳激光可精准汽化色素细胞,愈合后仅留轻微色沉;而超过5毫米或疑有恶变的痣,则需手术切除并进行病理活检。值得注意的是,台北马偕医院追踪案例显示,足部痣切除范围不足可能导致癌细胞转移,五年存活率从95%骤降至10%,这警示祛痣需平衡美观与安全。

相学祛痣则蕴含文化禁忌。古籍《太清神鉴》强调,眉间“印堂痣”不可随意点除,以免破坏命理气运。这种观念导致部分患者抗拒必要治疗,如网页1所述85岁老翁延误脚底痣切除致恶性转移的案例。现代医学建议,特殊部位祛痣应联合皮肤科与整形外科,既确保病灶清除,又兼顾面容修复。

四、预防管理与跨学科融合

日常防护可降低后天痣恶性转化风险。重庆大学附属肿瘤医院建议,紫外线强烈时需佩戴宽檐帽、使用SPF50+防晒霜,避免诱发色素异常增生。对于易摩擦部位(如腰带区、文胸扣处),选择柔软贴身衣物,减少机械刺激。定期使用皮肤镜自检,观察痣的对称性、边缘规整度等指标,发现异常及时就诊。

未来研究可探索医学与相学的交叉领域。例如统计学分析10万例痣相记录,验证“法令纹痣主亲缘淡薄”与DNA甲基化水平的关联性;或通过人工智能建立痣相特征库,辅助早期黑色素瘤筛查。这种跨学科对话,或将重构传统智慧在现代医学中的价值坐标。

总结

后天痣作为生理现象与文化符号的双重存在,要求我们以辩证视角审视其“退散”必要性。医学标准强调形态异常的恶性预警,相学体系侧重位置特征的命运隐喻,二者在预防健康风险层面殊途同归。建议公众建立科学认知:既不过度恐慌点痣改运,亦不忽视病理性体征。未来亟需开展多中心临床研究,量化痣相特征与疾病风险的相关性,让古老智慧在循证医学框架下焕发新生。