痣相为什么不一样—面相的痣相说法准吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-12 23:08:02

痣相学作为中国传统命理学的一部分,承载着古人探索命运与身体关联的朴素智慧。从额头到脚底,不同位置的痣被赋予了截然不同的吉凶寓意——有人因嘴角一颗痣被预言“一生衣食无忧”,也有人因眼角一颗痣被视为“命犯桃花”。在基因科学已能解析痣形成机制的今天,这种通过皮肤标记预测命运的理论是否仍具有现实意义?本文将从历史渊源、理论体系、科学批判及心理影响四个维度,探讨痣相差异化的文化根源及其可信度。

历史脉络:从天命观到民俗符号

痣相学的起源可追溯至先秦时期的医学与哲学思想。《黄帝内经》中关于“五色”“五脏”的论述,为痣相与健康的关联提供了理论基础。古人认为,人体是宇宙的缩影,痣作为体表的特殊印记,是“天人感应”的具象化表现。例如,《周易》将人体部位与八卦方位对应,鼻梁属“土”象征财富,眼尾属“水”映射情感,这种符号化解读奠定了痣相学的基本框架。

至唐宋时期,痣相学与面相学、风水学深度融合,形成了一套复杂的分类体系。宋代《麻衣相法》详细记载了“活痣”与“死痣”的区分标准:色泽鲜亮、边界清晰的痣主吉,色泽晦暗、形状不规则的痣主凶。这种分类不仅用于预测命运,还成为社会阶层划分的隐性标准。例如,官员选拔时若候选人印堂有痣,常被视为“贵气”象征,而普通百姓的同位置痣则可能被解读为“劳碌命”。

理论体系:位置决定论的隐喻逻辑

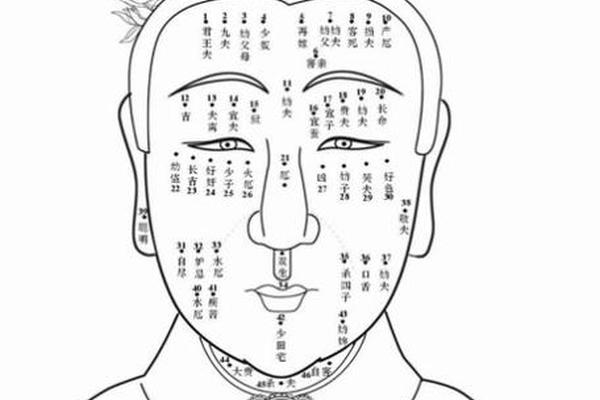

传统痣相学的核心逻辑建立在“位置决定论”上。面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域:额头为“官禄宫”,鼻梁为“财帛宫”,下巴为“田宅宫”。一颗痣的位置偏移几毫米,便可能引发截然不同的解读。例如,眉心的痣若靠近印堂,被视为“智慧通达”,但若偏左则可能被解读为“兄弟不睦”。

这种解读往往带有强烈的隐喻色彩。以嘴唇周围的痣为例,上唇痣被称为“食禄痣”,象征口福;下唇痣却被视为“情感痣”,暗示多角恋情。更微妙的是,同一位置的痣因性别产生分化:男性鼻翼痣被视作“招财”,女性同位置痣却被认为“克夫”。这种差异映射了传统社会对性别角色的固化认知。

科学批判:生物学机制与认知偏差

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受基因(如BRAF基因突变)、紫外线暴露及激素水平影响。随机分布的特性使其难以承载命理信息。例如,澳大利亚皮肤癌协会统计显示,约15%的恶性黑色素瘤由普通痣恶化而来,这与痣相学中“活痣主吉”的结论直接矛盾。

心理学实验进一步揭示了痣相信仰的形成机制。当被告知某颗痣象征好运时,个体会产生“确认偏误”——更关注符合预期的积极事件,而忽视相反案例。美国心理学家费斯廷格的认知失调理论指出,人们倾向于维护已有信念,即便面对反证也会通过“自我合理化”维持心理平衡。这种机制解释了为何部分人坚信痣相准确,甚至将偶然事件归因于痣的位置变化。

社会功能:文化心理的双刃剑效应

尽管缺乏科学依据,痣相学仍在现代社会中发挥独特作用。从积极角度看,它提供了一种“命运可控”的心理慰藉。韩国学者金度妍的研究发现,接受整形手术祛除“凶痣”的群体,术后焦虑水平平均下降23%,这种心理暗示效应类似于安慰剂机制。痣相文化作为民俗符号,增强了群体认同感。闽南地区至今保留着“点痣开运”的仪式,通过身体标记传递文化记忆。

过度依赖痣相可能引发负面后果。临床案例显示,部分患者因迷信“福痣不可祛”而延误皮肤癌治疗。更值得警惕的是,某些非法相师利用信息不对称制造焦虑,如宣称“子女宫无痣者克子”,进而推销高价改运服务。这种商业化的命理营销,实质是对传统文化的异化利用。

在理性与传承间寻找平衡

痣相学的存续揭示了人类对命运解释权的永恒追求。从科学视角看,其预测功能缺乏实证支撑;但从文化维度观之,它承载着集体记忆与哲学思考。未来的研究可探索两条路径:一是通过大数据分析痣相说法的统计学意义,例如十万级样本量下特定位置痣与职业成就的相关性;二是从文化人类学角度记录正在消逝的痣相民俗,如湘西苗族的“痣纹占卜”仪式。对于个体而言,既不必将痣视为命运密码,也无需彻底否定其文化价值——正如那位祛除“福痣”的网友所言:“面相是内在气质的外显,而气质终将由自己塑造。”