中老年人痣相(中年得痣有什么征兆)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-12 22:36:02

随着中年向老年过渡,生理机能的变化不仅体现在器官功能上,更会通过皮肤表面的细微改变传递信号。中老年人突然出现的痣或原有痣相的形态改变,既承载着传统文化对命运的解读,更可能成为健康风险的预警标志。这种跨越时空的双重视角,使得中年得痣现象成为值得深入探究的生命密码。

一、命运符号的千年解读

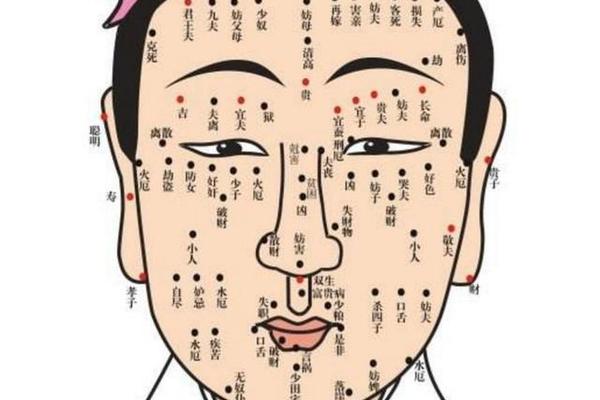

在传统面相学体系中,痣相被认为是人体与天地能量交互的印记。额头中央的痣被视作"官印"象征,暗示着个体在中年后可能迎来事业突破或社会地位的提升,这与现代职场中管理层常见压力性皮肤变化的区域不谋而合。唇周痣相被解读为"食禄丰盈",从现代医学角度看,该区域神经血管密集,长期饮食刺激可能诱发色素沉着。

近年文化人类学研究显示,民间对下巴痣"地库"的解读,可能与中老年人体内激素水平变化导致的局部色素代谢异常相关。这种将生理现象进行命运化阐释的文化机制,反映了人类对生命规律的本能探寻。但需要明确的是,这类解读缺乏科学验证,更多是文化心理的投射。

二、健康风险的现代解码

医学界对中年后新发痣保持高度警惕,统计显示50岁以上群体中,超过60%的恶性黑色素瘤源自既有痣的病变。肢端部位(手掌、足底)及黏膜区域的痣变风险尤为突出,这类区域占亚洲黑色素瘤病例的75%。北京大学肿瘤医院郭军教授团队提出的ABCDE法则,为中老年群体提供了实用自检工具:不对称性、边缘模糊、颜色混杂、直径超5mm、短期快速变化,这五项特征中符合两项即需专业筛查。

临床数据显示,中年后突然增多的痣群中,约7%存在发育不良倾向。这类痣常呈现"墨滴晕染"状边界,颜色呈现黑褐混杂的"污浊感",其病理切片可见基底细胞层黑素细胞异常增殖。更值得注意的是,口腔、鼻腔等黏膜部位的色素斑,因缺乏角质层保护,其恶变速度比皮肤痣快3-5倍。

三、身心状态的生物标记

从内分泌学视角观察,雌激素水平波动与躯干痣数量呈正相关,这解释了女性更年期后胸腹部新发痣增多的现象。压力激素皮质醇的持续升高,可能通过刺激黑素细胞刺激素(MSH)分泌,导致面部尤其是颧骨区出现"压力性痣斑"。这类生理性痣变虽多属良性,却为心理健康监测提供了可视化指标。

社会心理学研究揭示,长期情绪抑郁群体的痣变概率较常人高42%,其机制可能与神经肽物质P物质对黑素细胞的激活作用相关。这种现象在空巢期人群中尤为显著,提示心理干预在中年健康管理中的必要性。值得注意的是,这类"情绪痣"多呈现淡褐色、边缘模糊的特征,与病理性痣变存在明显区别。

四、养护之道的古今融合

传统养生强调"观形查色",现代皮肤镜技术则能实现450倍放大观察。建议50岁以上群体建立"痣相档案",每季度采用标准光源拍摄记录,特别关注足底、甲床等隐蔽部位。对于易摩擦部位(腰带区、文胸带),可选用水胶体敷料进行物理防护,降低慢性刺激导致的细胞异变风险。

在预防策略上,中医"扶正祛邪"理念与西医免疫增强理论形成互补。黄芪、白芷等中药的光保护成分,配合维生素B3外用制剂,可降低紫外线引发的DNA损伤。值得注意的是,点痣操作需严格遵循医疗规范,激光祛除后的组织必须送检,避免掩盖潜在病变。

生命历程中的每个印记都是多维信息的载体。中年得痣现象既需要破除迷信认知的迷雾,更应建立科学监测的体系。未来研究可深入探索表观遗传学标记与痣变风险的关联,开发无创性生物传感器,实现从形态观察到分子预警的跨越。在这个过程中,传统文化的观察智慧与现代医学的精准手段,终将在健康守护的维度达成和解。