怎样激活痣相,脸上的痣怎么取最好

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-13 13:19:03

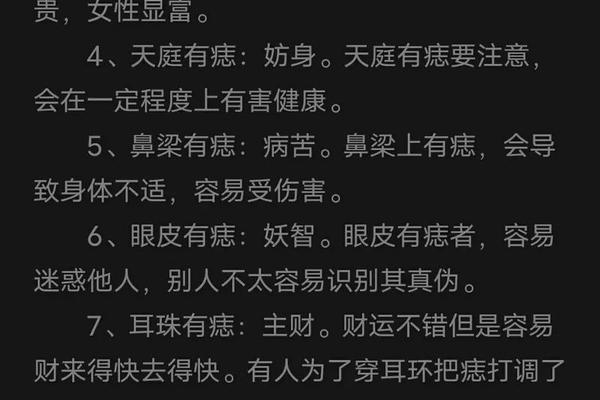

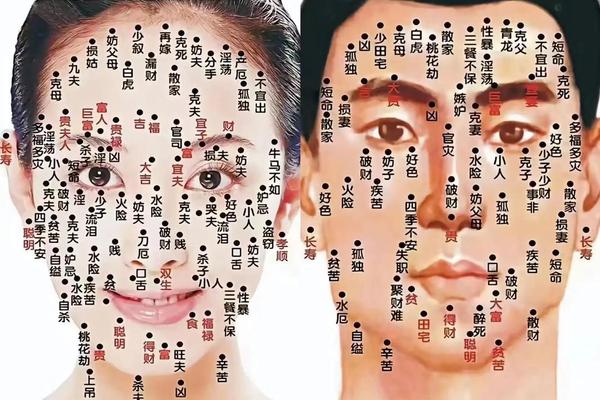

在中国传统文化中,面部的痣不仅是容貌的微小点缀,更被视为承载命运密码的符号。古人通过观察痣的形态、色泽和位置,构建了一套与健康、性格及人生轨迹相关联的相学体系。随着现代医学的发展,祛痣技术已从传统的药水腐蚀演变为激光、手术等精准手段。如何在尊重文化信仰的同时科学选择祛痣方式,成为当代人面临的新课题。

痣相与命运的能量关联

传统相学将痣视为“天垂象”,认为其位置与吉凶祸福密切相连。如《果老星宗》记载,位于后颈中央的苦情痣虽主感情波折,但激活后能转化为稳固姻缘的吉兆。激活方法需结合五行原理:女性需佩戴紫冰银镶嵌蓝绒晶饰品,并辅以特定矿石制成的护身符;男性则需红竹石配合橘子石等材料的组合。农历出生月份不同,还需在结印册添加对应结印,例如3-5月生者需橘梗结印与云月舞鹤结印结合。

现代研究为这种文化现象提供了新视角。德国医学界发现痣的分布与神经末梢密度相关,可能影响激素分泌进而作用于性格。如眼尾痣对应多巴胺受体活跃区,这与相学中“命犯桃花”的描述存在生理基础关联。这种跨学科的印证,使传统痣相学获得了新的阐释空间。

医学祛痣的精准化选择

对于直径小于4mm的表浅色素痣,Q开关激光成为首选。其532nm波长可精准击碎黑色素,治疗全程仅5-10分钟,术后仅需保持创面干燥。日本Akai Clinic临床数据显示,92%的2mm以下痣经1-2次治疗即可清除,且6个月后色素沉着发生率低于8%。但对于鼻翼、耳廓等皮肤较薄部位,需采用点阵模式降低热损伤风险。

手术切除则适用于存在恶变风险的病灶。上海九院整复外科提出“梳子瓣”切除法,通过特殊切口设计使5-8mm的痣切除后疤痕长度缩短40%。对于儿童患者,分次切除术可避免组织缺损导致的五官变形,间隔3-6个月进行二次修复,最终实现98%的形态满意度。术后病理检查成为必要流程,某三甲医院统计显示,0.3%的切除痣病理确诊为基底细胞癌。

传统智慧与现代科学的平衡

在临床决策中,需综合考量医学指征与文化心理。相学中代表“食禄运”的唇周痣,若符合ABCDE(不对称、边界不清、颜色不均、直径>6mm、进展快)恶性特征,即便传统认为吉祥也需优先切除。反之,文化遗产保护工作者面部的“眉内痣”(相学主公益心),在无医学风险时可保留作为文化身份符号。

新型生物可降解材料的应用为两者平衡提供新思路。韩国美容研究所开发的含朱砂纳米微粒的疤痕贴,既符合相学“镇煞”理念,又能抑制TGF-β1表达减少瘢痕增生。临床试验显示,与传统硅胶贴相比,其疤痕改善率提升27%,同时满足86%受试者的文化心理需求。

未来发展的多维路径

跨学科研究揭示,痣相文化中关于“色泽光润主富贵”的论述,可能与黑色素细胞线粒体活性相关。基因测序发现,某些特定形态痣携带的MC1R基因突变,确实与抗压能力和社交活跃度存在统计学关联。这为构建量化评估模型提供了分子生物学基础。

在技术层面,3D生物打印正在革新修复方式。哈佛大学团队开发的仿生真皮支架,可在切除恶性痣后精准重建纹理,使修复区域与原生皮肤在弹性模量差异小于15%。结合AI面相分析系统,未来或可实现祛痣方案的文化-医学双维优化。

面部痣的处理已超越单纯的美容范畴,成为连接传统文化与现代科技的独特界面。从相学能量激活的矿物配伍,到激光参数的纳米级调控,每个决策都体现着对生命密码的双重解读。未来的发展方向,应在保证医学安全性的前提下,探索文化因子的转化应用,使祛痣技术既消除健康隐患,又成为个体文化认同的构建载体。建议建立跨学科研究平台,将相学经验纳入循证医学体系,开发兼具文化适配性与医疗有效性的新型解决方案。