感情花心痣相女人、女人身上的痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 09:31:02

在中国传统相学体系中,面部与身体的痣被赋予复杂的社会隐喻与命运密码。尤其对女性而言,痣的位置、形态与色泽常被视为解读情感特质的关键符号,其中“花心”“多情”等评价往往与特定痣相关联。这些文化符号的形成,既包含古代相学对人性规律的观察总结,也折射出社会对女性行为的道德规训。本文将通过多维度剖析痣相学的底层逻辑,结合现代心理学与社会学视角,探讨这一文化现象背后的科学性与局限性。

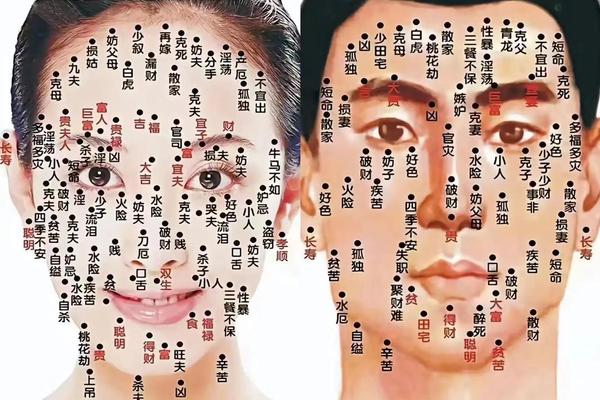

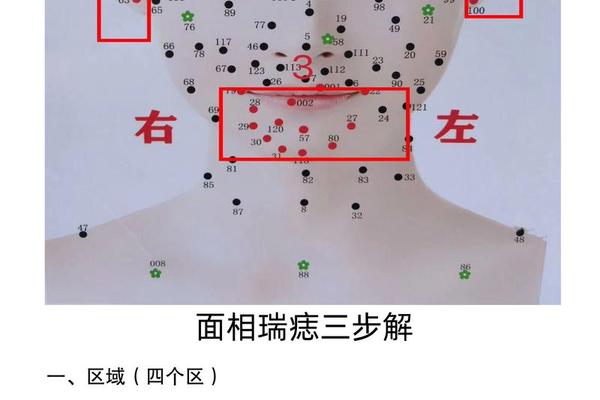

传统相学中的花心痣相特征

传统相学将面部细分为十二宫位,其中夫妻宫、子女宫、疾厄宫等区域与情感生活密切关联。眼尾至发际的“奸门”区域若有痣,相学认为象征婚姻动荡,如网页1指出眼尾痣暗示“容易陷入多角恋情,追求完美爱情却常遇坎坷”。这种判断源于古代对婚姻稳定性的重视,眼尾动态纹路反映情绪波动,而痣的存在被视为情绪失控的具象化标志。

唇部痣相在多个文献中被重点强调。网页13与19均提及“嘴唇有痣者易被肉欲支配”,特别是下唇厚且带痣的女性,被认为存在“感性冲动与理性克制的失衡”。这种论断源于古代对唇部作为欲望通道的象征化解读——饱满唇形暗示气血旺盛,痣的出现则被视为欲望外显的标记。相学文献中甚至细化到“上唇痣主重情,下唇痣主贪食”的区分,将生理特征与道德评判直接挂钩。

痣相与心理机制的关联性

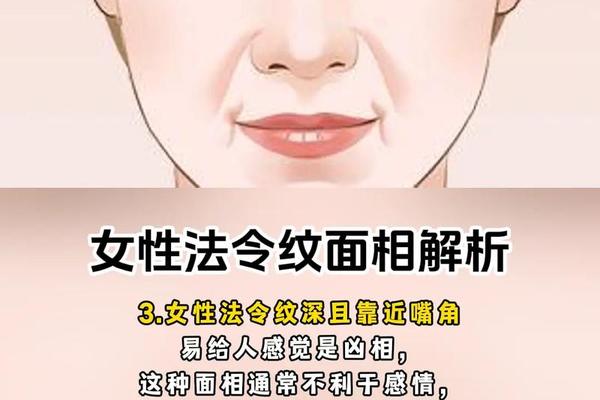

现代心理学研究为传统痣相学提供了新的诠释路径。网页44提出的“相由心生”理论指出,长期情绪状态会通过面部肌肉运动形成特定纹路,而痣的生长位置可能恰处于情绪表达的核心区域。例如法令纹附近的痣(网页1编号18),对应心理学中的“杜乡微笑”肌肉群,该区域频繁活动可能加速局部黑色素沉积,形成相学所谓的“豪放痣”。

认知神经科学发现,特定痣位可能影响他人认知判断。网页43引用的实验显示,眼尾痣会使观察者产生“该对象注视范围更广”的潜意识印象,这种视觉偏差可能实际影响人际互动中的情感选择。而网页37提到的“痣心理障碍”研究证实,社会对痣相的会导致主体产生自我认知偏差,形成“行为预言自实现”效应。

社会文化建构的痣相意义

痣相的道德评判具有显著的时代变迁特征。唐代面相典籍推崇的“腮边痣”象征晚运昌隆,而现代相学将其重新诠释为“临老入花丛”的桃花痣。这种转变映射出社会对女性生命阶段价值评判的变化——古代重视家族延续,现代侧重个体情感体验。网页87分析的审美流变显示,圆脸、厚耳垂等传统福相特征,正在被尖下巴、高颧骨等现代审美符号取代,直接影响着痣相解读的价值取向。

性别权力结构深刻影响着痣相释义体系。网页19列举的“鼻头痣克夫”“眉间痣压制夫运”等论断,本质上是对女性主体性的道德约束。相学将女性痣相与男性命运捆绑的叙事模式,实为父权制下性别规训的文化具象。这种将女性身体符号化的解读传统,在网页37研究的“痣心理障碍”案例中得到延续——68%的女性受访者因特定痣相产生婚恋焦虑。

科学视角下的痣相重估

皮肤医学研究揭示了痣相形成的生物本质。黑色素细胞局部分布受基因与紫外线照射共同影响,与性格特质无直接关联。网页37指出,所谓“花心痣”多分布于面部T区(额头、鼻梁、下巴),该区域恰是皮脂腺分泌旺盛部位,更易因炎症刺激形成色素沉着。这种生理机制解释打破了相学的神秘主义叙事,将痣相还原为普通皮肤现象。

社会心理学实验提供了颠覆性结论。网页43的双盲测试显示,被试者对同一组女性照片的“忠贞度”评分,在数码去除特定痣相后发生显著变化,证明道德评判实质是认知偏差的产物。而跨文化比较研究更发现,欧美相学体系中的“性感痣”(如玛丽莲·梦露面颊痣)在中国传统解读中却属“破财痣”,这种文化特异性进一步解构了痣相评判的客观性。

痣相学作为传统文化遗产,既蕴含着先民对人性规律的朴素观察,也承载着特定历史阶段的性别偏见。现代科学证实,痣相与性格的关联更多源于社会建构的认知模式,而非生理决定论。未来研究应突破相学的话语框架,从神经认知、文化符号学、皮肤医学等多学科开展交叉验证。对于当代女性而言,理解痣相文化背后的权力叙事,或许比纠结痣的吉凶更具解放意义——毕竟,身体符号的解释权终究应该回归个体自身。