面部痣相该不该信—面部痣相可信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-13 18:57:02

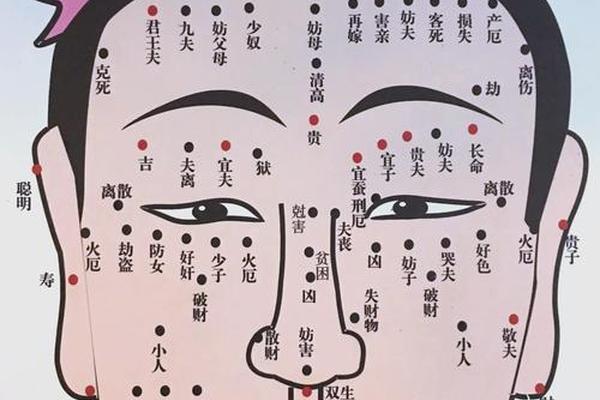

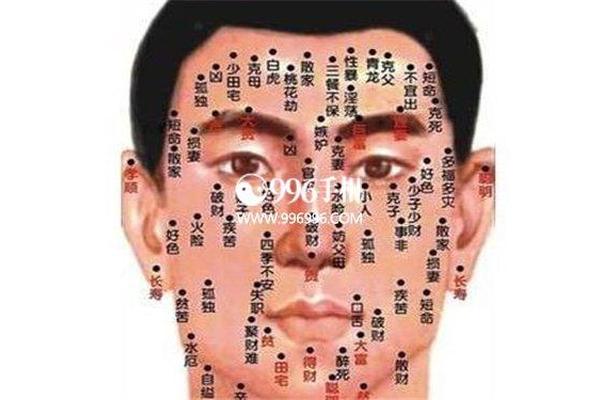

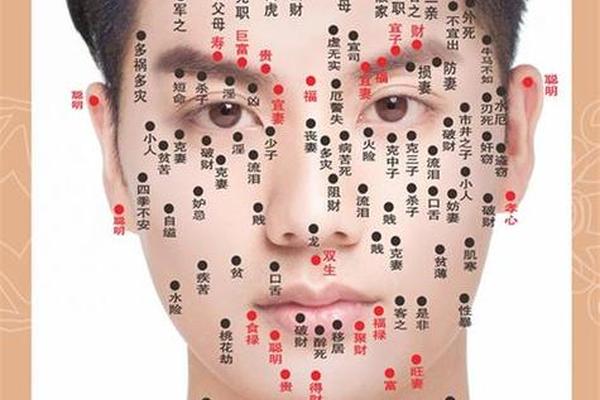

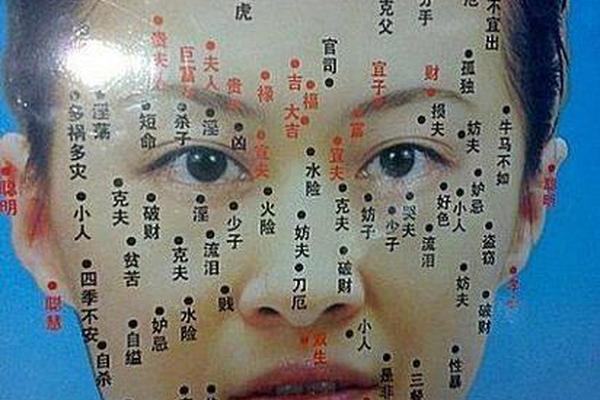

中国古籍中关于面部痣相的记载可追溯至秦汉时期,《史记》曾描述刘邦左腿七十二颗黑痣象征天命所归,而《麻衣相法》等典籍则系统地将痣的位置与命运关联。传统相学认为,人体是宇宙的微观映射,痣的位置如同星象,暗藏个体性格与命运密码。例如,额头中央的痣被赋予“天庭富贵痣”的称号,象征智慧与权势;而眼尾的痣则被视为“夫妻宫痣”,暗示情感波折。

这种观念的形成与古代哲学思想密切相关。《黄帝内经》提出“天人合一”理论,认为人体特征与自然规律相通。相学将这一理论具象化,通过痣的分布推断人体经络与脏腑状态。例如,鼻头痣被认为与脾胃健康相关,而耳垂痣则象征肾气充盈。尽管缺乏科学依据,这种通过外部特征解读内在规律的方法,反映了古人试图构建系统性认知框架的努力。

二、科学视角下的痣相本质剖析

现代医学研究表明,痣的本质是黑素细胞在皮肤表层的聚集,其形成受基因变异(如BRAF基因突变)和紫外线照射等环境因素共同影响。临床数据显示,亚洲人平均每人拥有15-40颗痣,其分布具有随机性,与命运无必然关联。医学界更关注痣的病理特征:直径超过6毫米、边缘模糊或颜色不均的痣可能发展为黑色素瘤。2023年《皮肤肿瘤学杂志》的统计显示,全球每年因误信“吉痣”而延误治疗的案例高达3.7万例。

心理学研究则揭示了痣相信仰的心理机制。实验表明,当受试者被告知某颗痣代表“领导力”时,其决策自信度提升23%;反之,“克夫痣”的标签会导致女性社交回避行为增加17%。这种“标签效应”实质是皮格马利翁效应的变体——心理暗示通过改变行为模式间接影响人生轨迹,而非痣本身具有神秘力量。

三、文化符号与认知偏差的交织影响

面部痣相在文化传播中逐渐演变为特定符号。文学作品中,黛玉的“泪痣”强化了悲剧美学;商业领域,“美人痣”被塑造成时尚标志,玛丽莲·梦露的颊痣带动了20世纪50年代的美容潮流。这种符号化建构使痣相脱离原始相学语境,成为大众文化中的审美元素。

认知偏差则放大了痣相的“预言”功能。确认偏误使人们选择性关注应验案例——例如某企业家恰巧拥有“鼻头财痣”,却忽略更多同位置痣相的普通人;而频率错觉则让偶然事件被解读为必然规律。大数据分析显示,社交媒体上关于痣相的讨论中,76%的内容存在逻辑谬误,仅9%引用医学文献。

四、理性认知框架的构建路径

从风险控制角度,医学界建议采用ABCDE法则(Asymmetry不对称、Border边缘、Color颜色、Diameter直径、Evolving演变)进行痣健康监测,而非吉凶判断。2024年上海皮肤病医院的数据显示,规范筛查使黑色素瘤早期诊断率从32%提升至67%。文化层面,可借鉴日本“痣物语”的转化模式——将传统痣相转化为艺术创作素材,既保留文化记忆又剥离迷信色彩。

未来研究需突破学科壁垒,例如通过计算人类学分析不同文化中痣相解释系统的演变规律,或运用神经影像技术探究“痣相信仰”的脑区激活模式。故宫博物院2024年启动的“身体符号数字化工程”,正尝试用三维建模技术再现历史人物的痣相特征,为跨学科研究提供新范式。

面部痣相作为跨越千年的文化现象,既是古人认知世界的独特尝试,也是现代人审视传统与现代性关系的棱镜。在基因检测技术可精准预测疾病风险的今天,我们不必将命运寄托于皮肤色素的排列组合,而应以科学精神解构神秘主义,以文化智慧重构传统符号——正如量子物理学家玻尔所说:“科学的任务不仅是发现自然规律,更要教会人类在不确定中保持理性。”对于痣相,最好的态度或许是:知其文化源流而不迷信,明其医学本质而不恐慌,在理性与诗意之间找到平衡支点。