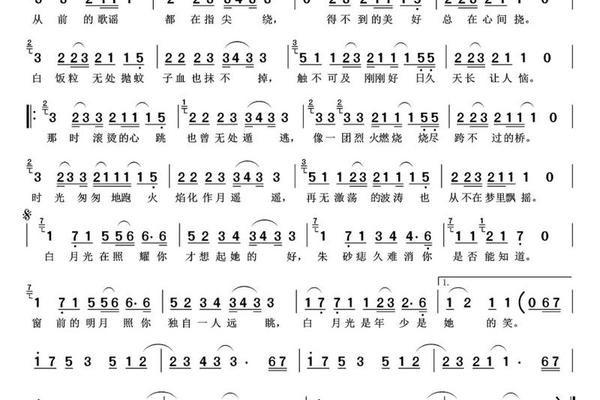

涂山璟白月光相柳朱砂痣 白月光和朱砂痣是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 08:06:02

在张爱玲的笔下,“娶了红玫瑰,红的变成墙上的一抹蚊子血,白的还是‘床前明月光’;娶了白玫瑰,白的便是衣服上的一粒饭黏子,红的却是心口的一颗朱砂痣”。这段关于爱情矛盾的经典隐喻,在电视剧《长相思》中被具象化为两位男性角色——涂山璟与相柳。前者如“白月光”般温柔长情,后者似“朱砂痣”般炽烈决绝,两人共同构成了女主角小夭情感世界中的两极。这场关于“未得到”与“已失去”的永恒命题,不仅折射出文学意象的深邃魅力,更揭示了人性对爱情理想与现实抉择的永恒挣扎。

一、文化意象:从隐喻到现实

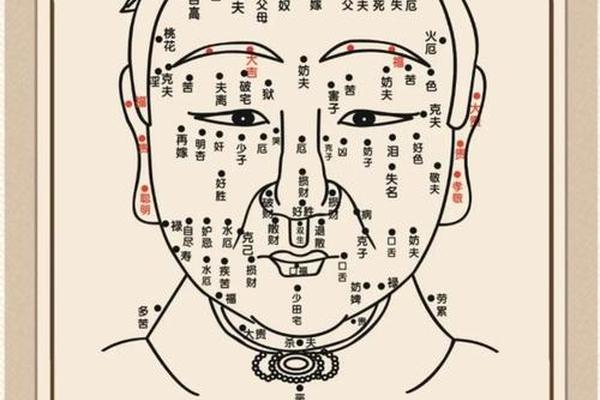

“白月光”与“朱砂痣”的文化根系深植于中国古典审美体系。白月光象征着高悬天穹的纯净理想,如李白诗中的“床前明月光”,承载着对纯粹情感的向往;朱砂痣则如《雨霖铃》里泪眼旁的红痣,凝结着刻骨铭心的情欲烙印。在《长相思》中,涂山璟的温柔守候与相柳的隐忍牺牲,恰好构成了这对意象的完美注脚。

张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》将这对意象推至现代文化场域,揭示了人类情感的吊诡本质:未得到的永远圣洁(白月光),已失去的永远疼痛(朱砂痣)。这种心理机制在剧中展现得淋漓尽致——涂山璟因婚约未解成为小夭的“未竟之憾”,相柳则以战死沙场化作“永恒的缺位”。当观众为相柳之死落泪时,本质上是在为“永远无法圆满”的悲剧美学买单。

二、白月光的异化:涂山璟的祛魅

原著中的涂山璟本是“皎皎明月”般的存在,他因善良而无法伤害未婚妻的设定,本应强化其“可望不可即”的神性。但编剧的改编策略却使其坠入凡尘:增加权谋戏份暴露其利用玱玹逼迫小夭的算计,频繁出现的“不合时宜笑容”消解了人物深度。当他在龙骨狱因小夭放弃逃生而展露笑意时,这种将情感凌驾于生命安危之上的表现,使得“白月光”沦为黏腻的“饭黏子”。

这种改编折射出现代影视创作对“完美人设”的恐惧。制作团队试图通过强化涂山璟的主动性来迎合观众对“强男主”的期待,却忽视了“白月光”的核心魅力恰在于其不可亵渎性。正如精神分析学派所言,理想化投射需要保持适当距离,一旦过度曝光便会触发“祛魅机制”。剧中涂山璟对小夭的步步紧逼,恰似将月光拽入泥淖,消解了观众对纯粹之爱的想象空间。

三、朱砂痣的升华:相柳的悲剧美学

相柳的形象塑造反向印证了“朱砂痣”的创作法则。九命尽失的设定、抹去记忆的决绝、化身大肚娃娃的成全,这些极致化的牺牲行为,将角色推向了“永恒失去”的祭坛。心理学中的“蔡格尼克效应”在此发挥作用——未完成的遗憾会被记忆持续美化。当相柳沉入海底时,观众对“如果当初”的无限遐想,反而铸就了比原著更强烈的艺术感染力。

该角色的成功在于精准把握了“朱砂痣”的塑造尺度:既有化身防风邶陪伴小夭的“得到”,又以战士宿命维持“未完全拥有”的状态。这种在“触碰”与“抽离”间的精准平衡,使相柳成为“遗憾美学”的当代典范。正如剧评人指出,他的每次出现都像朱砂滴落心口,既带来新鲜刺痛,又加深情感烙印。

四、镜像对照:情感投射的双生困境

从叙事结构看,涂山璟与相柳构成互补的叙事镜像。前者代表世俗意义上的“正确选择”——家世显赫、温柔专情;后者象征灵魂共鸣的“危险诱惑”——身份对立、爱而不得。这种设置巧妙复现了现实情感中的经典困境:婚姻对象与精神伴侣的永恒错位。数据显示,该剧热播期间,“白月光与朱砂痣”的社交平台讨论量激增300%,折射出现代人对情感缺憾的集体共鸣。

文化研究学者指出,这对意象的流行反映着后现代社会的情感焦虑。当物质丰裕消解了生存压力,人们反而在情感领域陷入“选择困境”。涂山璟的“得到即贬值”与相柳的“失去即永恒”,实质是现代人面对无限选择时精神内耗的戏剧化呈现。剧中玱玹为权谋牺牲爱情的支线,更深化了这种“选择即失去”的存在主义命题。

五、现代启示:从意象到现实

《长相思》的情感图谱为当代人提供了重要启示:首先需警惕“符号化爱情”的陷阱,剧中涂山璟的形象异化证明,过度执着于“白月光”的完美人设,反而会导致关系失衡;其次要正视“损失厌恶”心理,相柳引发的意难平浪潮提醒我们,沉溺于“朱砂痣”的追忆可能错失当下。正如剧中皓翎王所言:“人心一旦变得贪婪,就会同时想要白月光和朱砂痣”。

情感教育专家建议,健康的关系应当超越这对传统意象的桎梏。可将“白月光”解构为对纯粹性的追求,将“朱砂痣”转化为对深度的珍视,进而锻造“三位一体”的现代情感观:既有月光般的理想照耀,又有朱砂样的现实温度,更需培育将日常琐碎转化为“珍珠”的相处智慧。毕竟,最高级的爱情不是选择白月光或朱砂痣,而是让眼前人同时焕发两种光芒。

《长相思》通过涂山璟与相柳的双线叙事,将“白月光与朱砂痣”的古典意象赋予了当代情感注解。这对角色既展现了未得之憾与已失之痛的人性困境,也暴露出影视改编中理想化人设的塑造难题。研究发现,观众对相柳的偏爱与对涂山璟的批评,本质上是对“保持爱情神性”的集体呼吁。未来的文化创作或许需要更谨慎地处理这类意象:既要维护“白月光”的朦胧美感,也要善用“朱砂痣”的悲剧张力,更重要的是,引导观众超越非此即彼的情感模式,在流动的关系中寻找恒定的真心。正如剧中相柳赠予小夭的大肚娃娃,真正的爱情遗产不是永恒的遗憾,而是让所爱之人获得追寻幸福的能力。