痣相是迷信还是科学 痣相有解释吗是迷信还是科学

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 05:12:02

在中国传统文化中,人体皮肤上的痣常被视为解读命运的神秘符号。有人视其为“天赐的印记”,认为痣的位置、颜色和形状暗藏玄机;也有人质疑这种观点不过是封建迷信的残余。随着现代科学的发展,关于痣相的讨论逐渐演变为传统哲学与实证医学的碰撞。本文将从多个角度剖析痣相的文化根基与科学逻辑,探讨其背后的复杂意涵。

一、痣相的历史文化根基

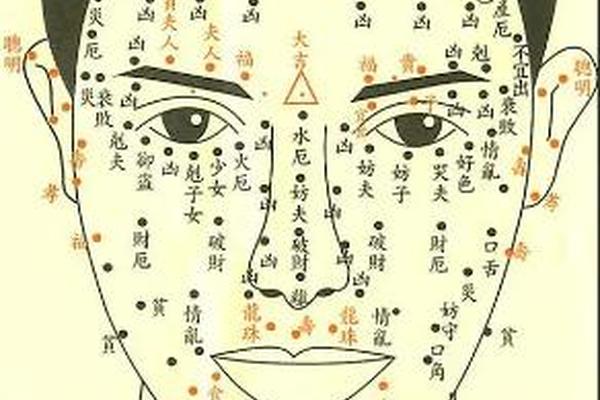

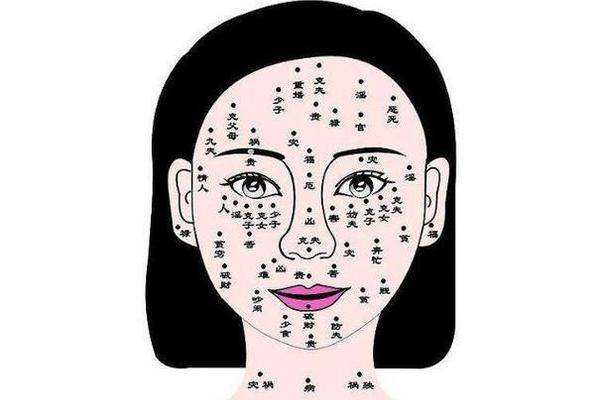

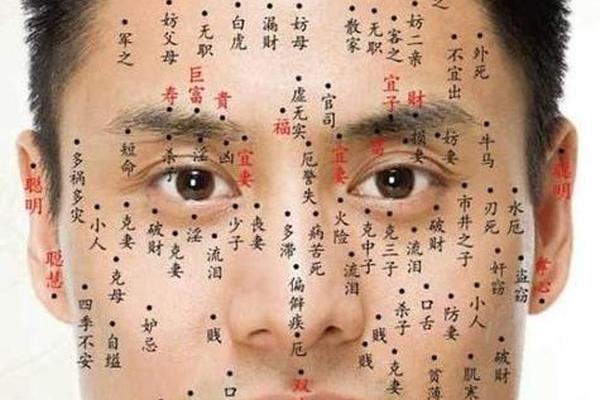

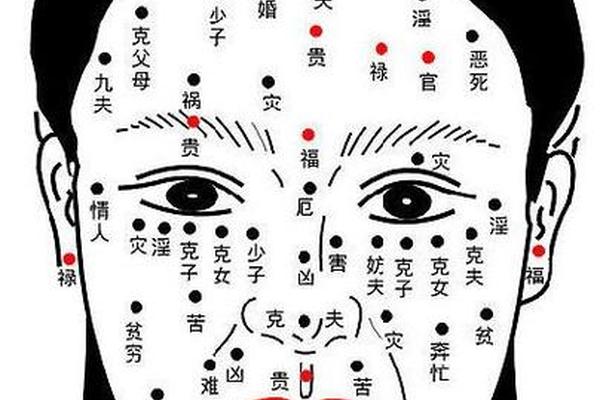

痣相学在中国已有两千余年历史,最早可追溯至《易经》中的相术理论。古代哲学将人体视为“小宇宙”,认为皮肤上的痣对应着星辰方位,如同《史记》记载刘邦“左股七十二黑子”对应天象。这种天人感应思想在中医理论中进一步发展,形成了“痣位对应脏腑”的学说,例如额头中央的“福痣”被认为与脑部气血相关。

在民间文化层面,痣相衍生出丰富的象征体系。唐代《相理衡真》将痣分为“显痣”与“隐痣”,前者主外显命运,后者主内藏福泽。明清时期,痣相学与科举制度结合,出现了“印堂朱砂痣主官运”“耳垂垂珠痣主财帛”等具体说法。这些观念通过戏曲、话本等通俗文化载体广泛传播,甚至在《红楼梦》等文学经典中,人物痣相成为性格命运的重要隐喻。

二、现代科学的审视与批判

医学研究证实,痣的本质是皮肤黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形成机制与基因突变、紫外线照射等客观因素相关。北京大学肿瘤医院郭军教授指出,黑色素瘤的ABCDE判别法则(不对称性、边界模糊、颜色不均、直径超5毫米、快速变化)才是判断痣健康风险的科学标准。统计显示,中国75%的恶性黑色素瘤发生在足底、手掌等易摩擦部位,与传统文化所谓的“富贵痣”位置高度重叠。

心理学实验揭示了痣相认知的群体心理机制。美国社会心理学家费斯廷格的认知失调理论可解释这种现象:当人们将偶然事件与痣相预言关联时,会产生“确认偏误”,选择性记忆应验案例。例如,研究发现自认为有“桃花痣”的个体,在社交中更主动自信,这实际是自我实现预言的作用,而非痣本身的魔力。

三、社会认知的多元光谱

在当代社会,痣相文化呈现出功能分化。娱乐产业将其转化为商业符号:某短视频平台数据显示,带有“富贵痣”标签的美妆视频播放量超2亿次,美妆博主通过点痣化妆模拟“贵气面相”。影视作品中,导演刻意运用痣相元素塑造角色,如《甄嬛传》中安陵容的泪痣暗示悲剧命运,这种视觉符号已成为大众文化的通用语法。

但在医学领域,痣相认知正在发生范式转换。2023年《中国皮肤健康白皮书》显示,18-35岁群体中,63%的人能正确识别黑色素瘤的早期症状,较2015年提升27个百分点。专业医疗机构推出“痣相健康解码”服务,将传统文化概念转化为健康管理工具,如将“常摩擦部位的痣”重新定义为“需重点关注区”。

四、医学警示与健康管理

医学研究证实特定部位的痣具有更高癌变风险。北京大学肿瘤医院数据显示,位于足底、腰带区、内衣边缘等长期受机械刺激部位的痣,恶变概率是其他区域的3.2倍。更值得警惕的是黏膜黑色素瘤,这类病灶常被误认为普通痣,却占中国黑色素瘤死亡病例的40%。

科学管理策略强调动态监测。建议公众每月使用手机微距镜头拍摄记录痣的变化,建立个人皮肤档案。对于直径超过5mm、形态不规则的痣,推荐采用皮肤镜+AI图像分析技术进行筛查,该技术对早期黑色素瘤的识别准确率已达92%。

痣相文化如同双面镜,既映照出先民认知世界的诗意想象,也折射出现代科学解构神秘的理性光芒。在文化传承层面,它承载着独特的民俗记忆与审美价值;在健康管理维度,它警示着疾病防治的科学路径。未来研究可探索传统文化符号与现代医学知识的创造性转化,例如将“吉凶痣”概念转化为皮肤癌风险分级标识,让古老智慧在科学框架下焕发新生。对待身体上的这些微小印记,我们既要超越迷信的桎梏,也要珍视其中的人文意蕴,在理性与诗意之间寻找平衡。