痣相和斑—痣和斑有啥区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 20:42:01

痣与斑虽同为皮肤色素异常现象,但其生物学本质截然不同。痣的医学定义为黑素细胞在表皮或真皮层过度聚集形成的良性肿瘤,其形成与胚胎发育期黑素细胞迁移异常或后天紫外线刺激密切相关。例如,交界痣因黑素细胞堆积在表皮与真皮交界处而呈现平坦特征,而皮内痣则因细胞深入真皮层表现为凸起。

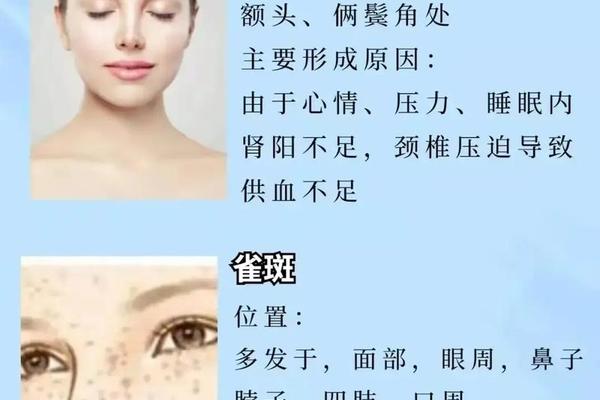

斑的本质则是黑色素代谢失衡导致的色素沉积,不涉及细胞结构异常。常见如黄褐斑与日晒斑,前者与雌激素水平波动、慢性炎症相关,后者则直接源于紫外线激活酪氨酸酶活性,加速黑色素合成。研究显示,斑的形成存在显著环境诱导性,如妊娠期女性黄褐斑发病率高达70%,而防晒措施可使晒斑发生率降低60%。

二、形态特征的直观辨识要点

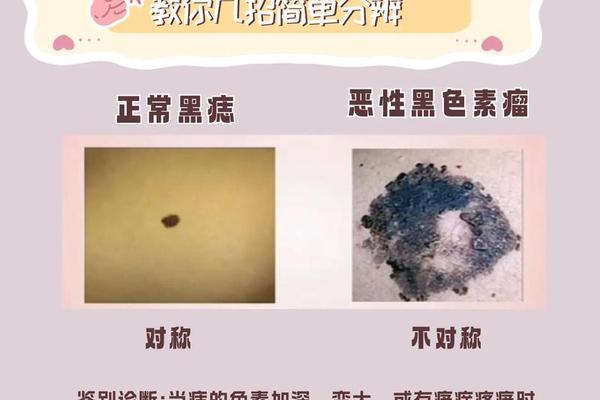

从形态学观察,痣多呈规则几何形态。临床数据显示,约83%的痣为圆形或椭圆形,直径普遍小于6毫米,表面可伴随毛发生长。例如皮内痣常呈半球状隆起,而先天性巨痣可覆盖大面积皮肤,这类特殊形态具有较高恶性转化风险。

斑的形态则呈现高度多样性。统计显示,日晒斑边界模糊者占65%,黄褐斑对称分布于颧骨区域的比例达89%。颜色方面,斑的色谱跨度更大:雀斑呈棕褐色点状,妊娠斑为黄褐色片状,而炎症后色素沉着可呈现灰蓝色调。值得注意的是,斑的形态会随季节变化,冬季颜色变浅的比例可达42%。

三、健康风险的临床评估维度

痣的潜在恶性转化需重点关注。根据美国皮肤科学会数据,直径超过5mm的痣恶变风险增加3倍,边缘不规则者癌变概率提升5倍。临床采用ABCDE法则评估:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径增大(Diameter)、动态变化(Evolving)。研究发现,先天性巨痣患者终生黑色素瘤发病率为6%-22%,显著高于普通人群的0.02%。

斑的健康风险多表现为系统性疾病的皮肤表征。肝病患者出现黄褐斑的概率是健康人群的2.3倍,而肾上腺功能紊乱者色素沉着发生率高达78%。值得注意的是,突发性多发性斑需警惕内脏肿瘤,此类案例在临床中占比约3.5%。

四、治疗与防护的差异化策略

痣的治疗需遵循医学规范。直径超过3mm的色素痣建议采用手术切除,病理确诊率可达100%,而激光治疗适用于浅表性痣,但存在8%-15%的复发率。特殊部位如手掌、足底的交界痣,因摩擦刺激易恶变,建议预防性切除。

斑的防治强调综合管理。临床研究表明,含4%氢醌的祛斑霜连续使用12周可使黄褐斑面积减少58%,配合口服氨甲环酸有效率提升至82%。防晒措施可使紫外线相关色斑发生率降低76%,建议选择SPF50+、PA++++的广谱防晒剂,每2小时补涂一次。

正确区分痣与斑对皮肤健康管理具有决定性意义。当前研究证实,人工智能皮肤镜诊断准确率已达92%,为早期识别高危皮损提供新途径。未来研究应聚焦于:1)建立区域性皮肤色素数据库,完善亚洲人群特征图谱;2)开发靶向黑素细胞代谢的纳米载药系统;3)探索表观遗传学在色素异常调控中的作用机制。建议公众每6个月进行皮肤自检,高危人群每年接受专业皮肤镜检查,构建"预防-识别-干预"的全周期管理体系。