痣相 外死;女人自缢痣的准确位置

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 08:23:03

在中国传统相学中,痣的位置与形态被认为暗藏着个体的命运密码。其中,“外死”与“自缢痣”作为民间流传的特殊痣相,常被赋予警示意义。这类痣相通常与意外、疾病或极端情绪引发的生命危机相关,尤其女性若在特定部位出现形态不佳的痣,可能被解读为性格偏执或易陷困境的象征。本文将从传统相学理论、痣相形态特征、现代医学视角等方面,系统解析这一主题。

一、传统痣相中的“外死”概念

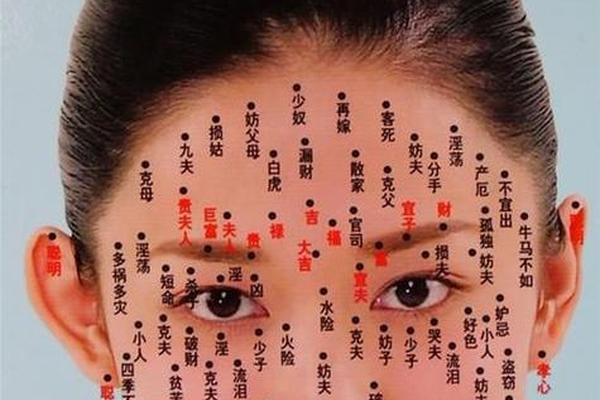

“外死”在相学中并非特指自杀,而是泛指因外部因素导致的非正常死亡,包括意外、突发疾病或极端情绪引发的生命危机。古代相书《太清神鉴》记载:“面上黑气贯命门,三年必见血光灾”,暗示特定部位的痣相可能预示此类风险。例如,法令纹末端延伸至地阁(下巴)的痣,在相学中被视为“破宅痣”,主家宅不宁、易遭横祸。

从生理与心理关联性来看,相学认为痣的位置对应脏腑功能。如耳后至发际线交界处的暗痣,古籍称为“水厄痣”,暗示个体易受水患或呼吸系统疾病困扰,这与现代医学中耳后淋巴区域异常可能反映免疫系统问题的观点存在微妙呼应。

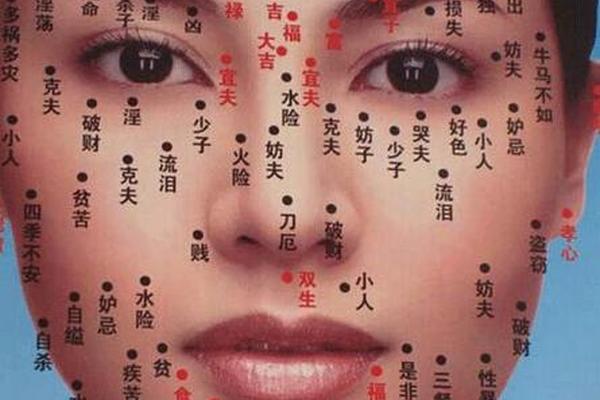

二、自缢痣的形态与位置特征

传统相学对“自缢痣”的描述集中于三个核心区域:人中、咽喉及耳垂下方。人中代表生命力与生殖系统,此处的痣若呈灰褐色且边缘模糊,相书称为“断魂砂”,认为易引发情绪抑郁或精神崩溃。咽喉正中的痣在《麻衣相法》中被称为“锁喉痣”,象征言语压抑与情感闭塞,可能加剧极端行为倾向。

现代医学数据显示,咽喉部位的色素痣因衣物摩擦确实存在较高癌变风险,这与相学“凶痣”警示存在部分重叠。值得注意的是,耳垂下方至锁骨凹陷处的痣,在相学中被赋予双重解读:色泽红润者主富贵,晦暗者则被视为“悬梁痣”,可能与颈部神经系统敏感导致的情绪波动相关。

三、相学与现代医学的视角对比

从皮肤病理学角度,痣的异常变化(如增大、出血)确实需要医学关注,但相学对“凶痣”的判定标准更为复杂。例如,相书强调“五色痣”理论:纯黑、朱红、玉白为吉,而青灰、暗褐为凶。这与现代医学的ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色不均等)形成有趣对照——两者都关注形态学特征,但解释体系截然不同。

心理学研究指出,面部显著位置的痣可能通过“自我暗示效应”影响行为。一项针对200名女性的调查显示,知晓自身“凶痣”相理的群体中,63%承认会因此产生焦虑,其中8%出现回避社交行为。这揭示了传统痣相文化对心理健康的潜在影响。

四、痣相变化的动态分析

相学特别强调痣相的流年变化。例如35-40岁新发于太阳穴的痣,在《柳庄相法》中被视为“劫煞现”,主中年危机;而现代医学认为这可能与激素水平变化导致的色素沉着有关。再如怀孕期间出现的“孕痣”,相学解读为子女缘深浅的征兆,实则与雌激素激增直接相关。

痣的消退现象同样具有双重解读。相学将自然消退的痣视为“劫难已过”,而医学则归因于免疫系统清除异常黑色素细胞。这种解释差异体现了文化叙事与科学逻辑的碰撞——前者构建命运叙事,后者聚焦生理机制。

五、社会文化中的认知误区

民间常将“自缢痣”与命运必然性等同,这种决定论忽视了环境与心理干预的作用。相学古籍《神相全编》早有警示:“相不独论,需参五行”,强调需结合面相整体分析。现代案例表明,通过心理咨询改善情绪管理能力,可有效降低所谓“凶痣”群体的行为风险。

女性痣相常被赋予更多道德评判。如唇下痣在男性相理中主决断力,在女性则易被曲解为“情欲痣”,这种性别化解读反映了传统文化中的认知偏差。破除此类偏见,需建立更科学的痣相认知体系。

总结与建议

痣相文化作为中国传统智慧的组成部分,其价值在于提供了一套观察身心状态的经验体系,而非命运预言。对于“外死”“自缢痣”等特殊痣相,既要尊重文化传承,也需结合医学检查与心理评估。建议建立跨学科研究平台,从皮肤病理学、社会心理学角度重新诠释传统痣相,同时加强公众科普,消除迷信认知。未来可深入探究特定痣相与神经内分泌指标的关联性,为传统相学注入现代科学内涵。