为什么会长痣和痣相-女人痣相图解

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 18:21:02

从科学到民俗:解读痣的生成机制与女性痣相的文化密码

在人类皮肤上,痣如同微缩的星图,承载着生物学密码与民俗文化的双重隐喻。科学视角下,痣是黑素细胞聚集的产物;民俗语境中,痣的位置与形态被赋予吉凶祸福的象征。本文将从医学机制、文化解读及现代理性三个维度,剖析痣的生成原理与女性痣相背后的复杂意涵。

一、痣的生物学形成机制

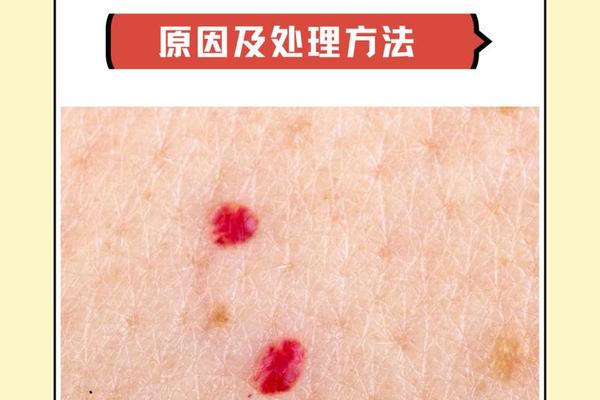

痣的本质是皮肤内黑素细胞的局部聚集。现代医学研究显示,痣的形成与遗传因素、紫外线暴露及激素水平密切相关。约60%的先天性痣与基因突变相关,家族中若存在多痣体质,后代出现痣的概率显著升高。后天性痣则更多受环境因素影响,长期紫外线照射会激活酪氨酸酶活性,促使黑色素合成异常,形成色素沉积。

值得注意的是,青春期与妊娠期等激素波动阶段,痣的数量与体积常出现变化。雌激素水平升高会刺激黑素细胞增殖,导致原有色素痣颜色加深或新痣生成。这一现象解释了为何女性在生育年龄更易出现痣的动态变化,也为痣相学中“痣动主运变”的民间说法提供了科学注脚。

二、痣相学的文化建构历程

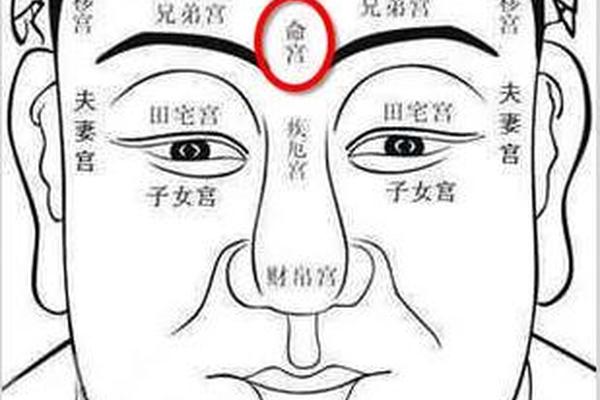

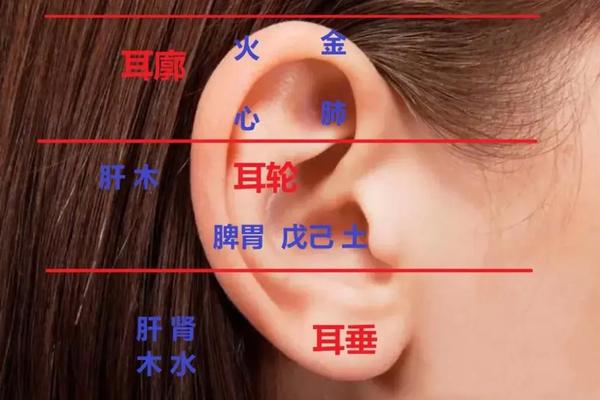

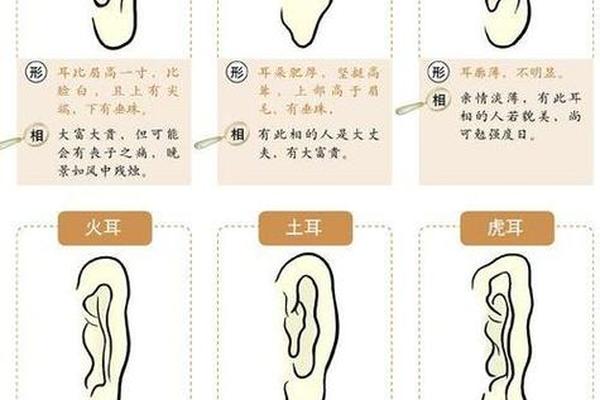

痣相学作为中国传统相术的分支,早在《麻衣相法》中便形成系统理论。其核心逻辑是将人体视为宇宙缩影,痣的位置对应天干地支与五行属性。例如面部中央属土,鼻梁痣象征“土滞财困”,而耳垂痣属水,主智慧通达。

这种文化建构与古代医学认知密切相关。中医认为“有诸内必形诸外”,痣的颜色与形态反映脏腑气血状态。红色痣多与肝火旺盛相关,蓝色痣提示经络瘀滞,这种病理学观察被民俗转化为“红痣招桃花,蓝痣克夫运”的象征体系。尽管现代医学已明确痣的细胞学本质,但文化符号的生命力仍在民间叙事中延续。

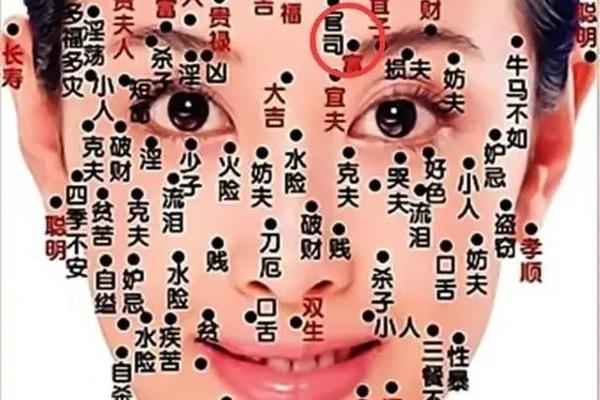

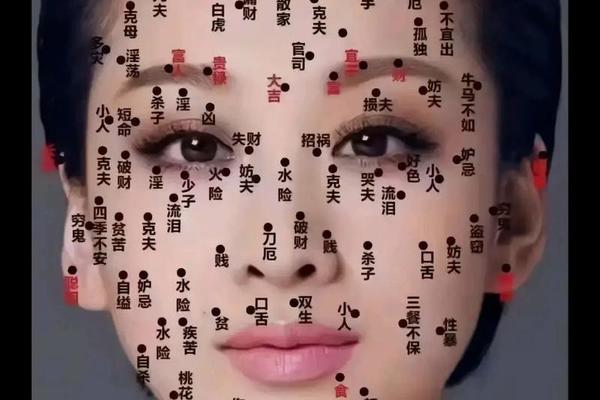

三、女性面部痣相解析

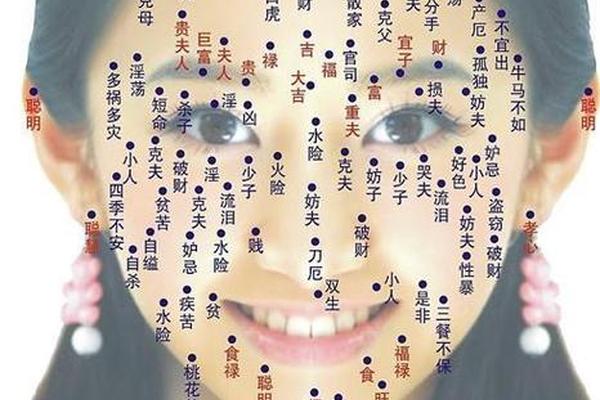

在痣相学体系中,女性面部被划分为48个命运区,每个区域的痣皆具特殊寓意:

值得注意的是,嘴唇周边痣被赋予强烈性意味。嘴角痣在明代相书中称“胭脂劫”,既主桃花旺盛,又暗示情欲放纵。这种矛盾解读折射出传统文化对女性性征的矛盾态度——既认可其吸引力,又加以道德约束。

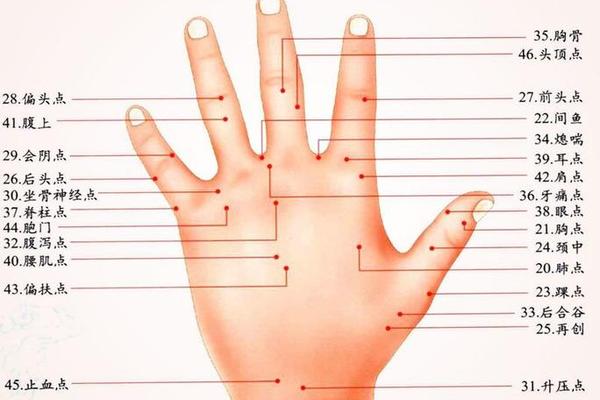

四、身体痣相的多元象征

超出面部范畴的痣相体系更显复杂:

现代研究发现,易摩擦部位(如腰带区、足底)的痣恶变风险较高,这与民俗中“凶痣”的位置分布存在部分重叠,说明古老经验可能包含病理观察的朴素智慧。

五、科学理性与文化叙事的平衡

面对痣的双重属性,现代人需建立辩证认知:

跨学科研究显示,对痣相文化的认同度与个体心理存在相关性。2019年北京大学社会调查发现,36%的女性承认痣相解读影响过其重大决策,这种文化心理机制值得社会学界深入探究。

痣作为生物存在与文化符号的双重载体,既是皮肤科学的观察对象,也是社会心态的测量仪。在基因检测技术日益发达的今天,我们既要警惕“痣相决定论”的认知陷阱,也应承认其在身份建构与心理调适中的文化功能。未来研究可聚焦于:①痣相信仰的神经心理学机制;②传统文化符号在现代医疗语境中的转化路径。唯有在科学与人文的对话中,方能真正解开这颗微小色素点承载的人类密码。