痣相客死—面部10处恶痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 00:09:01

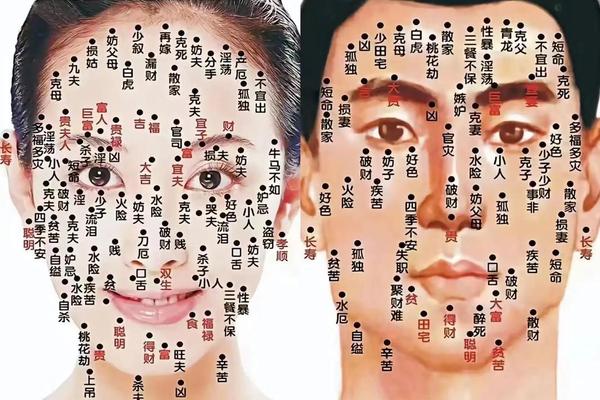

在中国传统文化中,面部痣相被视为窥探命运的一扇窗,尤其关于“恶痣”的解读,常被赋予神秘的宿命色彩。民间传说中,某些特定位置的痣可能预示厄运、疾病甚至生命危险,例如“客死”之兆。随着现代医学的发展,人们对痣的认知逐渐从玄学转向科学,但传统痣相学依然在文化心理中占据一席之地。本文将从传统痣相学、现代医学及社会心理三个维度,解析“面部10处恶痣”的象征意义与科学本质,探讨其背后的人文与科学交织的复杂性。

传统痣相学的文化解读

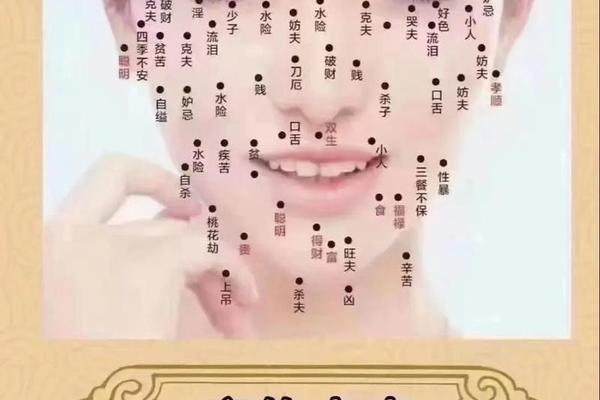

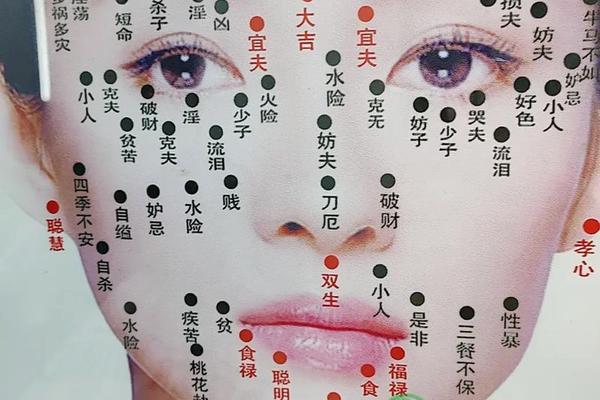

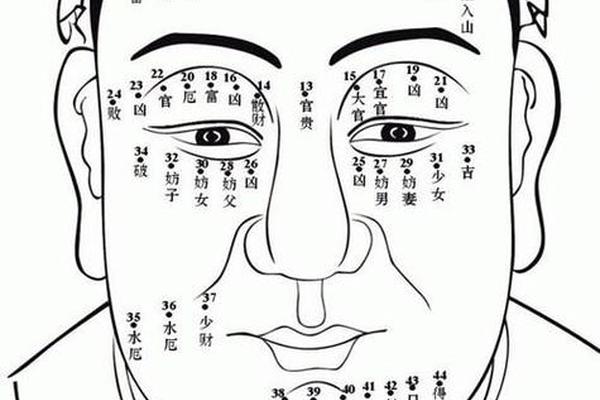

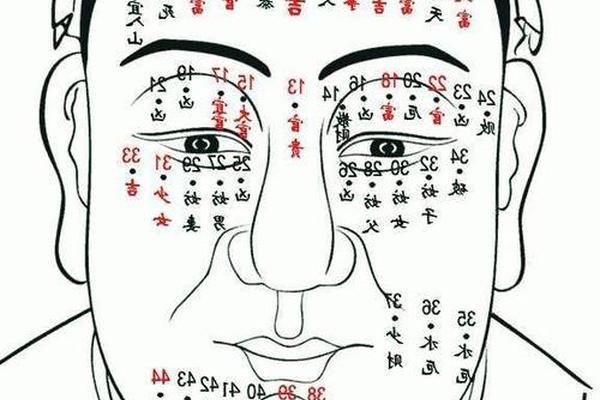

传统面相学将面部视为“十二宫”的映射,每一区域对应不同的命运轨迹。根据《麻衣相法》等古籍记载,面部有10处恶痣需特别警惕:例如“夫妻宫”(太阳穴)的痣象征婚姻破裂,“山根”(鼻梁根部)的痣预示健康隐患,“迁移宫”(额头两侧)的痣暗示事业动荡。这些解读多基于五行相生相克理论,如额头属火,痣属土,若火土失衡则易引发运势波动。

更细致的分类中,“眉里藏珠”(眉毛内痣)被赋予矛盾的双重含义:善痣主富贵,恶痣则招致兄弟反目;而“兰台廷尉”(鼻翼)的痣被视作“财库破洞”,象征破财风险。这种吉凶交织的辩证思维,反映了古人对命运无常的敬畏与对掌控人生的渴望。

现代医学的病理分析

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,分为皮内痣、交界痣和复合痣三类。其中交界痣因位于表皮与真皮交界处,癌变风险较高,尤其生长于易摩擦部位(如手掌、足底)时。医学界提出的“ABCDE法则”为判断痣的恶性提供了科学标准:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、短期内快速变化(Evolution)。

值得注意的是,传统恶痣位置与医学高危区域存在部分重叠。例如,鼻翼(兰台廷尉)和足底因日常摩擦频繁,既是面相学中的“破财痣”,也是医学上的癌变高发区。这种巧合揭示了传统文化可能蕴含的朴素观察智慧:古人通过长期经验积累,将病理现象与命运征兆相关联。

社会心理的双重影响

痣相文化深刻影响着人们的自我认知与社会行为。研究显示,约34%的求美者因“克夫痣”“破财痣”等心理暗示选择祛痣,而其中仅12%的痣存在医学治疗必要性。这种现象折射出传统文化对个体决策的隐性支配:人们往往将生活挫折归因于面相缺陷,试图通过改变外貌重构命运轨迹。

医学界对黑色素瘤的科普正在重塑公众认知。2023年一项调查表明,能准确应用ABCDE法则自检的人群比例已从2018年的9%上升至27%。这种转变体现了科学理性对宿命论的消解:当人们意识到“恶痣”可能是健康预警而非天命惩罚时,祛痣行为逐渐从迷信转向健康管理。

面部恶痣的文化象征与医学本质,恰似一枚的两面:前者承载着千年文化心理的集体记忆,后者彰显着现代科学的理性光芒。建议未来研究可深入探讨两方面:其一,建立传统痣相位置与医学高危区域的交叉数据库,挖掘潜在病理关联;其二,开展跨文化比较,解析不同族群对痣相认知的差异及其社会心理机制。对于个体而言,既需尊重文化传统的情感价值,更应秉持科学态度——用理性审视每一颗痣背后的生命密码,在敬畏与认知间找到平衡。