颜书痣相碑—颜真卿碑

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 00:53:02

在中国书法史上,颜真卿的碑刻作品如同星空中最耀眼的北斗,不仅照亮了唐代艺术的苍穹,更以其刚劲雄浑的笔触,为后世树立了楷书的典范。2020年陕西西咸新区出土的《罗婉顺墓志铭》,作为目前唯一经科学考古发掘的颜真卿早期真迹,揭开了这位书法巨匠三十八岁时的艺术面貌。而西安碑林博物馆所藏的七件颜氏碑刻,则串联起他四十四岁至七十二岁的创作轨迹,共同构成一部跨越时空的书法史诗。这些碑石不仅是笔墨的载体,更承载着盛唐气象与士人风骨,成为解读中国书法美学与精神内核的关键密码。

一、历史溯源与碑刻背景

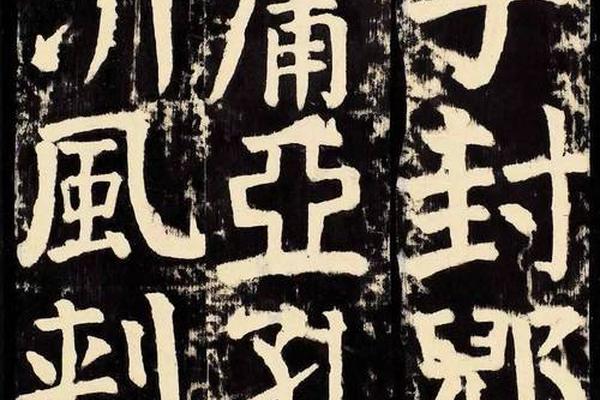

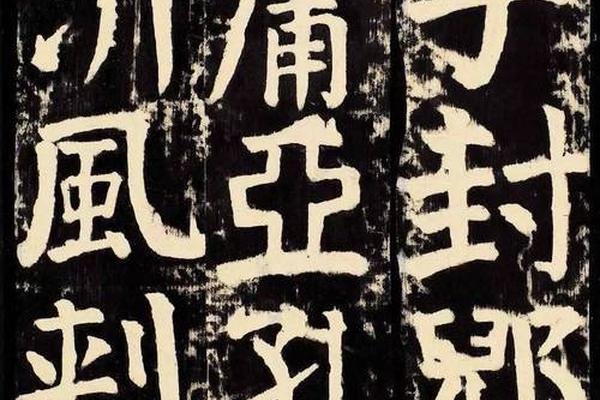

颜真卿碑刻的存世作品主要集中在西安碑林,包含《多宝塔碑》《郭氏家庙碑》《颜勤礼碑》等七件重要碑石,时间跨度从天宝五年(746)至建中元年(780),几乎贯穿其整个艺术生涯。其中,《多宝塔碑》作为四十四岁时的代表作,已展现出独特的“颜体”雏形,点画圆整而骨力内蕴;而七十二岁所书《颜氏家庙碑》则达到了“人书俱老”的境界,结体宽博如巍峨殿宇,笔势沉雄似铸铁浇铸。

近年考古发现不断刷新认知:2020年出土的《罗婉顺墓志铭》填补了颜真卿三十八岁时的书法空白,其笔法虽保留褚遂良遗韵,却已初显方正庄严之气。与之形成呼应的是浙大艺术与考古博物馆藏的《西亭记》残碑,作为颜真卿六十九岁任湖州刺史时的作品,其圆劲笔法与果断发力,印证了薛龙春教授所言“篆籀笔意与古体偏好”的成熟期特征。这些碑刻共同勾勒出颜体从清俊到雄浑的风格演变轨迹。

二、艺术风格的独特呈现

颜真卿碑刻的核心美学价值体现在“筋”与“骨”的辩证统一。早期《多宝塔碑》虽受徐浩影响,但已突破初唐瘦硬书风,横细竖粗的对比处理,使文字如立柱擎天;转折处外圆内方的独特处理,暗合儒家“外柔内刚”的哲学观。至晚年《颜氏家庙碑》,这种特征发展为“屋漏痕”般的自然笔意,苏轼谓之“格力天纵”,朱长文赞其“纵横有象,低昂有态”,将楷书的法度与抒情完美融合。

在章法布局上,颜碑开创性地打破“中宫紧收”传统。如《郭氏家庙碑》的结体向外拓展,形成“外紧内松”的独特空间感,这种“盛唐气象”的视觉表达,与当时社会开放包容的时代精神形成共振。碑阳与碑阴的篆额设计,如《西亭记》中“柳文畅西亭记”六字篆书,既体现文字世家的古体偏好,又暗含“碑石即史册”的庄严象征。

三、文化价值的多元阐释

从文本内容观之,颜碑承载着重要的史学价值。《颜勤礼碑》详述颜氏家族谱系,可与《颜氏家训》互证唐代士族文化;《争座位帖》直斥权臣的凛然正气,将书法化作政治宣言。这些碑文不仅是艺术创作,更是历史现场的真实记录,杨宝林教授指出其“家国情怀流荡于笔墨间”。而《罗婉顺墓志铭》中“长安县尉”的自署,则为研究唐代职官制度提供了实物证据。

在精神维度上,颜碑堪称“书如其人”的典范。《祭侄文稿》虽非碑刻,但其悲怆笔意与碑刻中的刚正书风一脉相承。南宋文天祥临刑前索观颜碑拓本,清人钱沣以颜体书写弹劾奏章,皆证明这种“忠义书风”已成为士人精神图腾。日本书道家井上有一将颜体笔法解构为现代艺术语言,更印证其美学价值的跨文化生命力。

四、后世影响与研究展望

颜真卿碑刻的传播史本身就是部文化交融史。空海和尚将颜体笔意融入日本假名书法,形成“枯笔飞白”的独特审美;韩国崔致远的“欧体颜情”书风,则展现汉字文化圈的艺术变异。数字化时代为碑刻研究开辟新径:高精度拓片可呈现《西亭记》残碑266字的细微笔触,三维建模技术能复原《马璘新庙碑》的原始形制,这些科技手段将推动书法考古进入微观实证阶段。

未来研究需突破两大维度:其一,加强跨学科对话,从材料学角度分析唐代碑石质地与风化规律;其二,拓展比较视野,将颜碑与同期西域写经、日本平安朝墨迹进行风格谱系研究。正如《颜氏家庙碑》中李阳冰篆额形成的“双璧”奇观,颜真卿书法的当代阐释同样需要多维视角的碰撞与交融。

从黄泥习字的寒门子弟到名垂青史的书法宗师,颜真卿用碑刻铸就了中国美学的精神丰碑。这些历经千年风雨的石头,既是技法演变的视觉档案,更是士人风骨的立体呈现。在全球化语境下,颜碑研究亟待构建新的阐释框架——既要守护“篆籀气”的传统精髓,也要探索数字化传播的创新路径。当现代目光与古老碑刻相遇,我们或许能触摸到超越时空的文化基因,这正是颜真卿书法给予当代文明最珍贵的启示。