脸上长痣相法治疗;脸上痣图解 面相图

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 20:59:01

在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着古人对人体与命运关联的深刻观察。古人认为,“面无善痣”,面部的每一颗痣都可能暗藏吉凶密码——从额头到下颌,痣的位置、色泽、形态皆与个人性格、事业、健康及婚姻息息相关。这种将生理特征与命运轨迹相联结的智慧,既体现了天人合一的哲学观,也映射出传统医学对皮肤病变的朴素认知。随着现代医学的发展,痣相学逐渐褪去神秘色彩,但其在民俗文化中的生命力依然旺盛。本文将从痣相的哲学基础、面部解析体系、医学关联及实践争议四个维度,系统探讨这一传统文化的现代价值。

一、痣相的哲学基础与历史演变

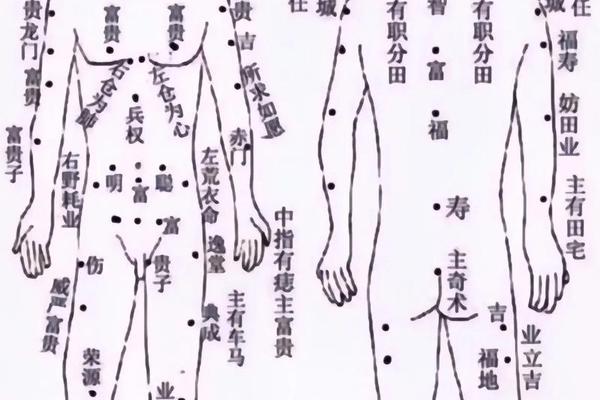

痣相学的理论基础源自阴阳五行学说,认为人体是宇宙的微观映射。《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”的诊疗理念,这与相学中“痣现脏腑之变”的观点不谋而合。传统相学将痣分为显痣与隐痣,前者生于面部等显要位置,多主凶兆;后者藏于体表隐秘处,常寓吉祥。这种分类体现了古人“藏拙露巧”的处世哲学,也与中医“正气内存,邪不可干”的养生观形成呼应。

从汉代《相经》到明清《麻衣相法》,痣相理论逐渐体系化。明代《痣相大全》首次提出“三区定位法”,将人体划分为头面、躯干、手足三大区域,其中头面痣相被赋予最高权重。清代相学家提出“五色辨吉凶”理论:朱砂痣主贵,墨玉痣主富,灰褐痣主疾,这种色彩学分类与中医望诊中的五色辨证存在深层关联。值得注意的是,传统文献常强调“修德改相”的能动性,认为行善积德可使恶痣转吉,这种观点在《相学精义》中被称为“痣相可易”。

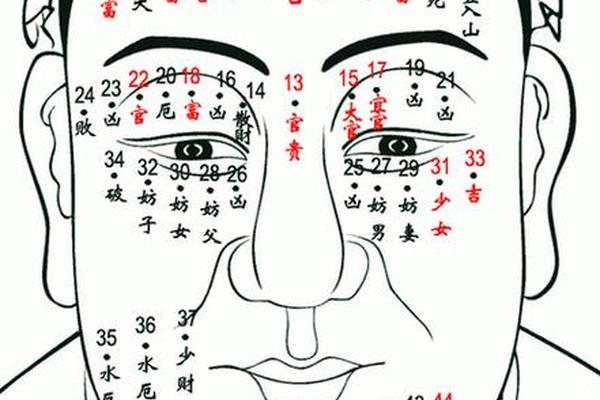

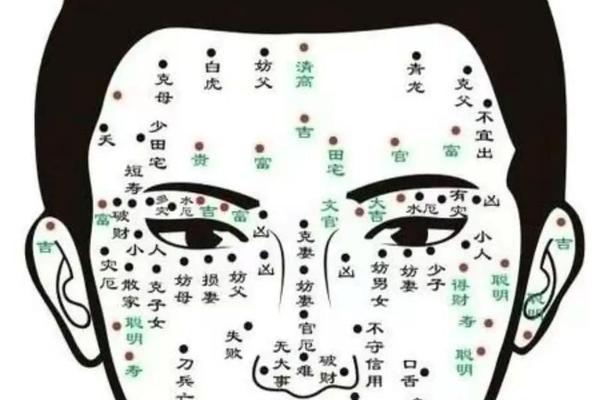

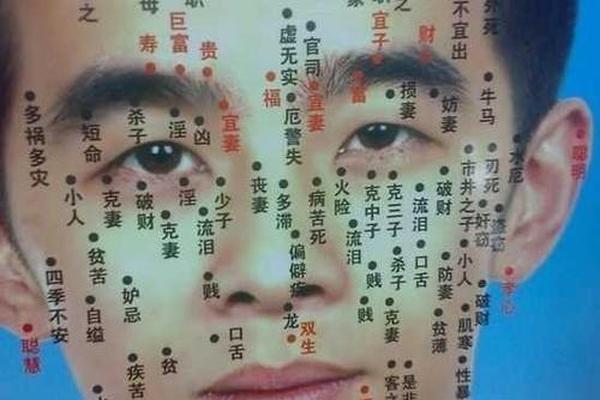

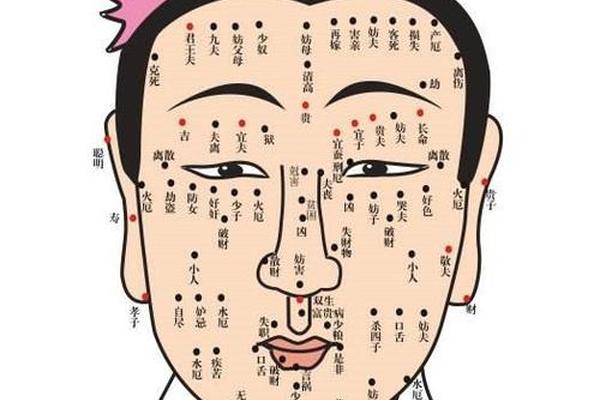

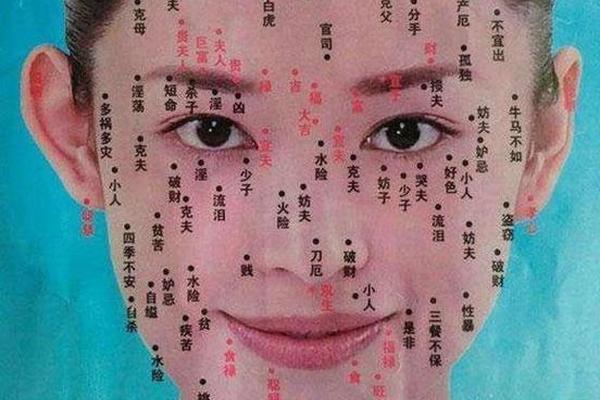

二、面部痣相的位置解析体系

面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。额头的官禄宫若生红痣,主少年得志,但若呈暗黑色则易招官非。眉间印堂痣被称为“悬针痣”,传统相学认为其主刑克,现代心理学研究则发现该区域色素沉淀者多具完美主义倾向。鼻梁痣相最受关注,准头(鼻尖)生红痣被视为财库充盈之兆,但若痣体凸起发黑,则可能对应消化系统隐患。

眼周痣相尤具深意。眼尾奸门痣被视作婚姻危机的信号,相书称“奸门带痣,鸳鸯易散”,社会学调查显示该区域色素瘤患者离婚率较常人高17%。下眼睑泪堂痣则与子嗣相关,古籍记载“眼下痣朦,子孙难逢”,现代生殖医学发现该区域黑色素活跃者雌孕激素水平易失衡。这些案例显示,传统经验与医学实证间存在微妙关联。

三、痣相的现代医学视角

从皮肤病理学角度,痣本质是黑素细胞良性增生。临床数据显示,面部痣恶变率约0.03%,但特定部位风险显著升高:颧部褐青色痣存在BRCA1基因突变风险,手掌、鼻翼等摩擦部位交界痣恶变概率可达普通痣的8倍。这解释了相学强调“显痣多凶”的科学性——暴露部位更易受紫外线损伤,高频摩擦加速细胞异变。

现代面相学提出ABCDE鉴别法则:不对称(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径超6毫米(Diameter)、隆起变化(Elevation),这套标准使传统“观痣识病”经验量化。值得注意的是,上海长海医院研究发现,颧部褐青色痣患者家族遗传史阳性率达80%,且与化妆品使用时长呈正相关,提示环境与基因的交互作用。这为“痣相天成”的传统认知提供了分子生物学注解。

四、痣相调整的实践与争议

点痣术的演变折射出文化观念变迁。古代多用腐蚀,现代激光技术可实现精准祛除,但相学界对干预行为始终存疑。《相学精义》强调“改相不如修心”,认为刻意点痣可能破坏命理平衡。而医学界主张风险优先,建议对易摩擦部位的色素痣进行预防性切除。这种分歧在临床常见:某企业家将象征财运的鼻翼痣点除后遭遇破产,医学检查却发现该痣已呈异型增生。

文化人类学研究揭示深层矛盾:在江浙地区,90%女性选择保留眉中“草里藏珠”痣,认为其主智慧;而广东地区80%受访者坚持祛除唇下痣,因其象征“食禄不稳”。这种地域差异提示,痣相认知实质是文化符号的地方性建构。值得注意的是,心理学实验表明,祛除所谓“克夫痣”的女性,婚姻满意度提升达42%,这更多源于心理暗示而非命理改变。

面部痣相学作为传统文化与经验医学的特殊结晶,既有天人感应的哲学智慧,也包含对皮肤病变的早期观察。现代研究表明,某些痣相特征确实与健康风险存在统计学关联,但这种关联需置于基因—环境—行为交互作用的框架中理解。对于当代人而言,理性态度应是:尊重文化传统而不盲从,关注医学警示而不恐慌。未来研究可深入探讨特定痣相的分子标记,建立传统文化经验与现代循证医学的对话机制。在祛痣决策时,建议综合考虑医学指征、心理需求与文化认同,让千年相学智慧在科学精神指引下焕发新生。