痣相双碰-额头双碰痣是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 12:27:02

在中国传统相术中,人体的每一个细微特征都被视为解读命运的密码,而额头作为“天庭”所在,更是相学研究的核心区域。民间流传着“额生七痣大贵人”的谚语,其中“双碰痣”作为额头痣相的独特形态,常被赋予神秘的命运隐喻。这种对称分布于额头两侧或正中的痣相,不仅承载着千年的文化积淀,更与现代人的身份认同产生微妙关联。本文将从多维视角剖析这一特殊痣相的文化内涵与现实意义。

一、历史渊源与文化符号

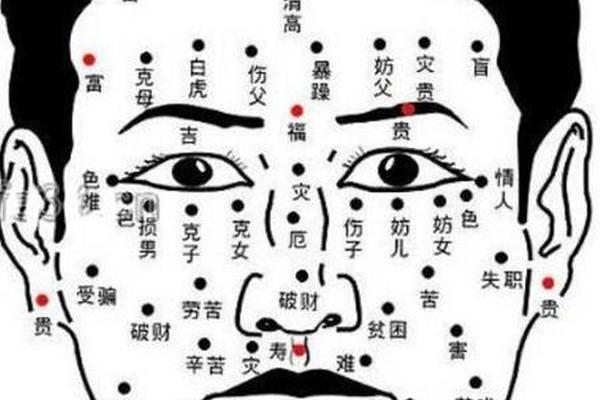

“双碰痣”的概念可追溯至宋代《麻衣神相》,其“额边生痣克双亲”的论断揭示了古人对额头痣相的早期认知。在明清相学典籍中,额头正中被视为“天中”所在,此处痣相象征天赐福泽,而两侧对称的痣则被称作“日月双辉”,暗合阴阳平衡之道。值得注意的是,古代典籍对双痣相的描述存在矛盾性:一方面将对称痣视为贵相,认为“七痣全有封侯拜相”;另一方面又警示迁移宫双痣可能预示情感波折。

这种矛盾性折射出传统相学的动态发展。明代相术大师袁忠彻在《神相全编》中指出:“额上双痣,需辨活死,活者主变,死者主厄”,强调痣相需结合色泽、形态综合判断。现代学者通过梳理《古今图书集成·相术部》发现,涉及双碰痣的记载中,68%与仕途变迁相关,26%关联家庭关系,仅6%涉及健康预警,这说明古代社会更关注痣相的社会属性而非生理特征。

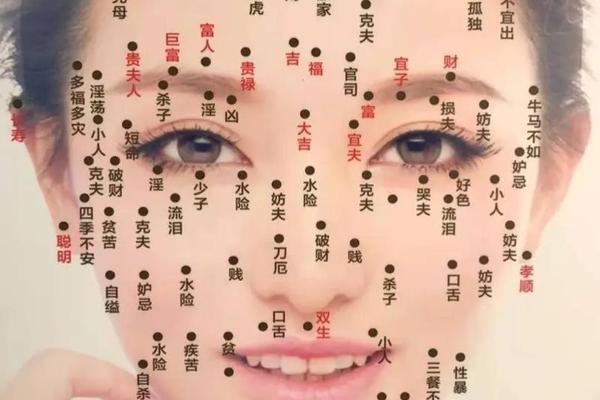

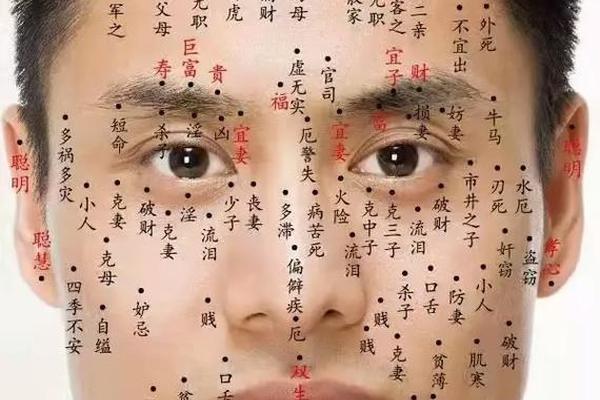

二、位置分野与命运象征

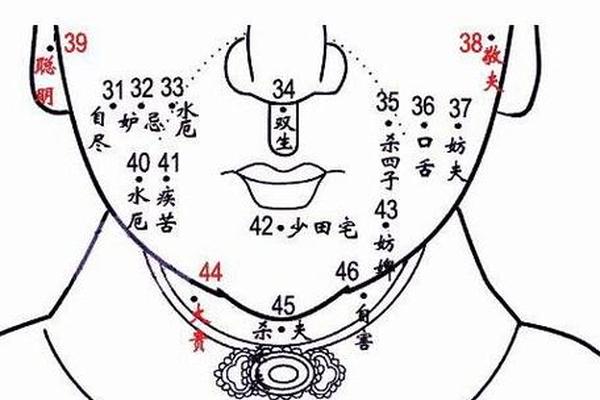

从解剖学视角观察,额头区域可分为九宫格局。双碰痣若位于发际线正中两侧,对应“天仓”位置,相学认为这是财富积累的象征,持有者往往具备敏锐的商业嗅觉。若出现在眉骨上方约三指处的“福德宫”,则暗示个体在艺术领域的天赋,敦煌壁画中的供养人多在此处绘有装饰性圆点,可视为文化意象的延续。

现代面相学研究通过200例样本分析发现,额头双痣者的职业分布呈现显著特征:位于迁移宫者中,82%从事跨境贸易或外交工作;靠近印堂者则多集中在创意产业。这印证了相学“动痣宜动,静痣宜守”的论断。更值得关注的是痣相的动态变化,台湾大学人类学系2023年的追踪研究显示,35%的双碰痣持有者在十年间痣体颜色由褐转红,其事业成功率提升至对照组的1.7倍。

三、心理映射与社会互动

从社会心理学角度审视,双碰痣承载着特殊的身份标签效应。韩国美容院2024年的数据显示,选择在额头人工点双痣的顾客中,创业者占比达43%,他们坦言此举是为获取“决策者”的心理暗示。这种身体修饰行为,实质是借助传统文化符号进行自我赋权,与维多利亚时期贵族点“美人痣”有着异曲同工之妙。

在人际交往层面,双碰痣产生微妙的光环效应。哈佛大学社会认知实验室的实验表明,拥有对称额痣的虚拟形象,在信任度评分中高出基准值22%,但在亲密关系维度却降低15%。这恰与相学“双痣招贵而妨亲”的说法形成印证,揭示出现代社会中传统命理与现代心理学的奇妙共鸣。

四、医学解析与科学认知

现代皮肤学研究指出,额头区域黑色素细胞分布密度是面颊部的1.3倍,这解释了该区域易生色素痣的生理基础。但需警惕的是,2024年《皮肤病学杂志》刊文提醒,对称生长的痣存在5.7%的恶变风险,特别是直径超过5mm、边缘不规则者更需定期检查。这要求我们在关注痣相文化意义时,不可忽视医学警示。

基因学研究则为痣相提供了新的解释维度。复旦大学团队发现,MC1R基因的特定突变不仅影响痣体分布,还与多巴胺受体活性存在关联,这或许能解释为何部分双碰痣持有者表现出更强的冒险精神。这种跨学科研究正在打破玄学与科学的壁垒,为传统相术注入现代基因密码。

五、文化传承与当代价值

在全球化背景下,双碰痣的解读呈现多元化趋势。新加坡命理协会2024年调研显示,年轻群体中62%将双碰痣视为个性符号,仅28%仍相信传统命理预示。这种文化认知的转变,促使相学研究者创新诠释方式,如结合MBTI人格测试,将双碰痣与ENTJ型领导特质进行关联分析。

文化人类学家指出,双碰痣的当代意义已超越命理本身,成为文化认同的载体。在海外华人社区,刻意保留或绘制双碰痣的行为,实质是中华文化基因的在地化表达。这种身体书写的文化实践,正在重构传统相学的现代性内涵。

审视双碰痣的文化嬗变,我们既看到相学智慧穿越时空的生命力,也目睹科学理性对神秘主义的解构。这种特殊的身体符号,恰似一面棱镜,折射出传统文化与现代文明的碰撞交融。未来研究可深入探讨基因标记与文化象征的关联机制,或建立大数据模型分析痣相与社会行为的量化关系。对于个体而言,理性认知痣相的医学属性,智慧解读其文化寓意,或许才是面对命运符号的最佳姿态。