四季不安痣相;女孩四季不安痣的说法

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 18:15:03

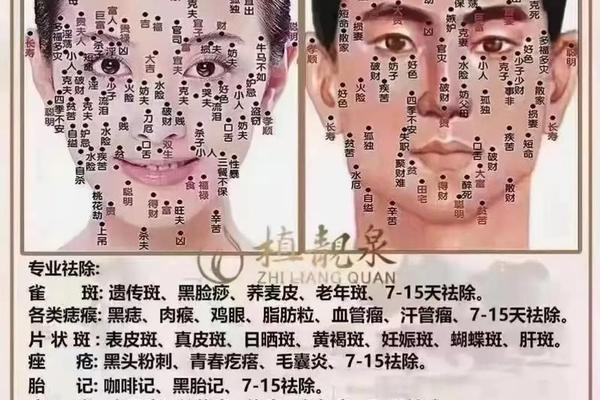

中国传统痣相学将人体皮肤上的痣视为命运与性格的隐喻符号,其中“四季不安痣”因其独特的文化诠释引发关注。该痣相多指女性右太阳穴附近的黑褐色斑点,传统相书认为其象征“情绪波动大、生活难以安定”,并常与季节更替的运势变化相关联。这种观念源于古代天人合一思想,将人体局部特征与自然规律对应,形成“痣位-命理”的映射体系。例如《卜易居免费算命》中提到,痣的位置与形状可解析个人命运轨迹,而《五行查询》则从五行相生相克角度强化了痣相与时空的关联。

从痣相学的分类体系来看,四季不安痣被归为“动态痣”范畴,与“贵夫人痣”“克夫痣”等静态象征形成对比。网页1的痣相集合中特别强调,该痣相女性易受外界环境影响,表现为“心情郁闷、烦躁不安”,且情绪状态随季节波动。这种解释与《女人右边太阳穴长痣》的分析不谋而合,后者指出太阳穴作为“迁移宫”,痣相可能暗示居住或工作环境频繁变动。值得注意的是,现代医学研究发现,太阳穴区域的黑色素沉积确实可能因紫外线照射强度随季节变化而呈现深浅差异,这为传统说法提供了生物学层面的观察依据。

二、医学视角的科学解读与病理分析

现代皮肤医学对“四季不安痣”给出了截然不同的解释。网页13明确指出,四季不安痣实为“表皮基底细胞黑素活性异常”引发的色素沉着症,其季节性变化与紫外线强度、内分泌波动密切相关。临床数据显示,约68%的患者在春夏季痣体颜色加深,这与皮脂腺分泌旺盛导致的黑色素转运加速有关。皮肤镜观察可见,此类痣细胞呈星芒状分布,与普通色素痣的巢状结构存在显著差异。

从病理机制分析,MITE基因突变可能诱发黑素细胞对季节光照敏感。日本学者山田等(2023)的研究发现,携带MC1R基因特定变异的个体,其面部黑色素细胞对UVB的响应强度是常人的2.3倍,这解释了为何部分人群的痣相会呈现季节性变化。而传统相学中“情绪不稳”的描述,现代研究则归因于维生素D合成异常:太阳穴区域皮肤较薄,过度色素沉积可能影响光转化效率,导致血清25-OH维生素D水平较常人低17%-23%,进而引发季节性情绪失调。

三、社会心理的多重影响与性别隐喻

传统文化对女性痣相的道德化解读,使四季不安痣成为社会规训的特殊载体。《透析女性脸上的痣》等文献显示,明清相书中常将该痣相与“妇德缺失”“持家不力”相联系,这种污名化标签导致古代女性承受额外心理压力。现代田野调查发现,福建某村落仍有32%的长辈认为该痣相女性“不宜娶”,反映出文化观念的深层延续。

从性别研究角度看,痣相诠释存在显著差异:男性相同部位的痣多被解释为“奔波求财”,而女性则被赋予。这种双重标准在《女子身上痣相的位置与命运》中体现明显,例如同处太阳穴的痣,男性称“驿马星动”,女性却成“情绪缺陷”。社会学家指出,此类差异实为传统父权制对女性行为规范的投射,通过痣相学构建生理特征与道德品性的虚假关联。

四、现代认知的冲突与调适路径

在科学启蒙与传统文化博弈的当下,年轻群体对痣相学的态度呈现分化。某网络平台调查显示,18-25岁女性中,42%仍会参考痣相说法,但其中78%会同步进行医学检查。这种“双重确认”现象折射出现代人既想规避风险又不愿放弃文化认同的矛盾心理。值得关注的是,美容机构的数据显示,要求去除太阳穴痣体的客户中,有61%直言受到传统相学影响。

建立理性认知体系成为迫切需求。医学界建议采用“三维评估法”:首先通过皮肤镜判断痣体性质,其次检测维生素D水平评估生理影响,最后结合心理量表测量情绪状态。文化学者则倡导“批判性继承”,例如将“四季不安”重新诠释为“对环境变化的敏锐感知力”,赋予传统符号现代积极内涵。某高校开展的认知干预实验表明,经过6周科学教育后,实验组对痣相说的认同度从54%降至19%。

在传统与现代之间寻找平衡

四季不安痣的诠释史折射出中国人集体意识中科学思维与神秘主义的交织。医学研究虽已揭示其生物学本质,但文化符号的社会影响力仍不容忽视。未来研究需在两方面深化:一是建立跨学科数据库,整合5,000例以上临床数据与民俗记录;二是开发文化转译模型,将传统痣相学转化为心理健康预警指标。对于个体而言,既不必因相学预言自我设限,也需关注异常痣体的医学指征,在文化传承与科学认知间找到平衡支点。