痣相健康问题;痣有科学依据吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 03:23:02

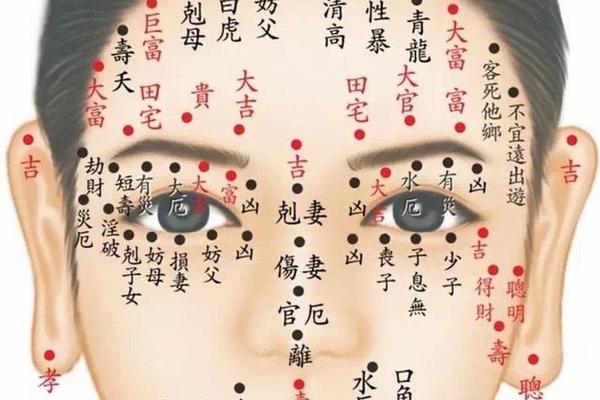

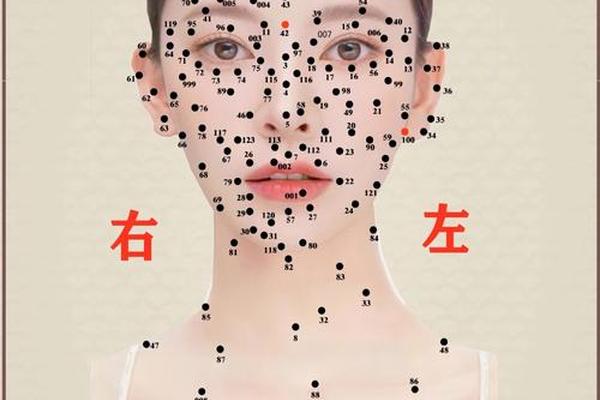

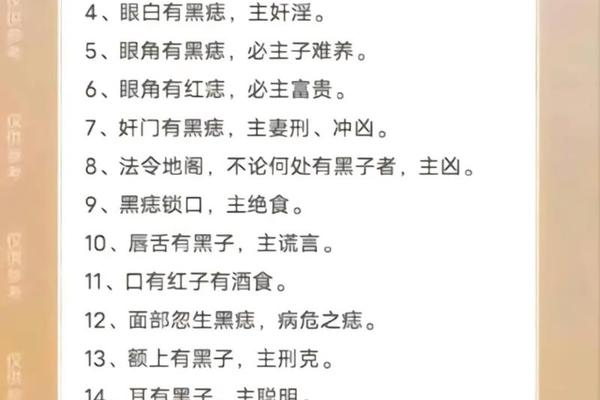

痣相学作为中国古代相术的重要分支,其理论体系建立在"天人合一"的哲学框架之上。根据《麻衣相法》等典籍记载,古人将人体视为微观宇宙,认为痣的位置、形态与星辰运行存在隐秘关联。例如额头中央的"福痣"对应文昌星,象征智慧;眼尾的"泪痣"则被认为与情感纠葛相关。这种"以痣观命"的学说,本质上是将人体特征符号化,通过类比推演形成吉凶判断体系。

从中医理论来看,痣相学还融合了经络学说。古籍《相理衡真》提出,痣的分布与脏腑功能存在映射关系,如鼻头痣对应脾胃,唇周痣反映生殖系统。这种理论虽未得到现代医学证实,但体现了古人通过体表征兆探知健康的朴素智慧。值得注意的是,传统相术将显痣(暴露部位)与隐痣(隐蔽部位)区别对待,认为隐痣多主吉兆,这种分类可能与古代服饰文化对人体隐私部位的认知有关。

二、现代医学对痣的生物学解读

现代皮肤科学研究表明,痣的本质是黑素细胞在表皮或真皮层聚集形成的良性肿瘤。根据组织学特征可分为交界痣、皮内痣和复合痣,其中交界痣存在较高恶变风险。紫外线照射、遗传因素和激素水平变化是主要诱因,与相术中的"星象影响"无直接关联。临床数据显示,亚洲人平均每人有15-40颗色素痣,这种普遍性打破了传统相术关于特殊痣相代表非凡命运的论断。

医学界建立了ABCDE法则判断痣的恶变风险:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展变化(Evolution)。这与相术中单纯以"色泽明亮""形状圆润"判断吉凶的标准形成鲜明对比。2021年北京大学医学部研究发现,复合痣中CXCL9/CXCL10趋化因子异常表达可能诱发免疫攻击,这种分子机制为痣的病理变化提供了科学解释。

三、心理学视角下的信念效应

认知心理学研究发现,痣相信仰可能引发"标签效应"。当个体相信特定痣相代表好运时,其自我效能感和风险承受能力显著提升,这种心理暗示可能转化为实际行为改变。例如自认拥有"财痣"者更倾向参与金融投资,客观上增加了财富积累机会。反之,被认定为"凶痣"的个体会产生预期焦虑,这种负面情绪可能诱发心身疾病。

神经影像学研究揭示了更深层的神经机制。当受试者注视被认为代表"桃花运"的唇周痣时,其大脑奖赏中枢(伏隔核)激活程度高于普通痣,说明文化符号已内化为神经层面的条件反射。这种神经可塑性现象表明,传统相术的影响力建立在神经生物学基础之上,而非单纯的迷信认知。

四、传统学说与现代科学的辩证关系

在皮肤癌防治领域,传统痣相学说的警示作用值得关注。相术中强调"突生异痣主凶兆",与医学界"警惕新发痣"的理念不谋而合。2024年百度健康数据显示,我国黑色素瘤患者中,38%曾注意到痣相变化但未及时就医,反映出传统认知对健康管理的潜在价值。

文化人类学研究揭示了更深层的互动逻辑。抖音平台数据显示,2024年关于痣相的视频播放量超50亿次,其中27%内容涉及健康科普。这种传统符号与现代媒介的融合,创造了新的健康传播范式。上海交通大学研究发现,结合痣相文化设计的皮肤癌科普材料,受众记忆留存率提高42%,说明传统文化元素能增强科学传播效能。

五、未来研究方向与实践建议

跨学科研究将成为重要突破口。北京大学正在进行的"痣相符号的神经解码"项目,试图建立传统相术特征与皮肤病理变化的映射模型。建议公众建立科学认知:定期使用皮肤镜自查,对易摩擦部位(如足底、腰带区)的痣保持关注,既不必因传统凶兆说恐慌,也不能忽视医学警示。

医疗机构可开发智能诊断系统,通过AI图像识别技术分析痣相特征,将ABCDE法则与传统相术数据库结合,创建风险评估矩阵。文化部门则应规范相术传播,要求自媒体在讨论痣相时标注医学提示,防止伪科学信息误导公众健康决策。

总结而言,痣相学说作为文化遗产具有人类学研究价值,但其健康论断缺乏科学依据。现代人应以皮肤病理学知识为基础,结合定期医学检查,在尊重传统文化的同时建立理性认知。未来的研究应着重揭示传统文化符号影响健康行为的心理机制,开发更有效的科普干预策略。