历史上的黄痣相(黄痣长什么样子图片)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 21:54:02

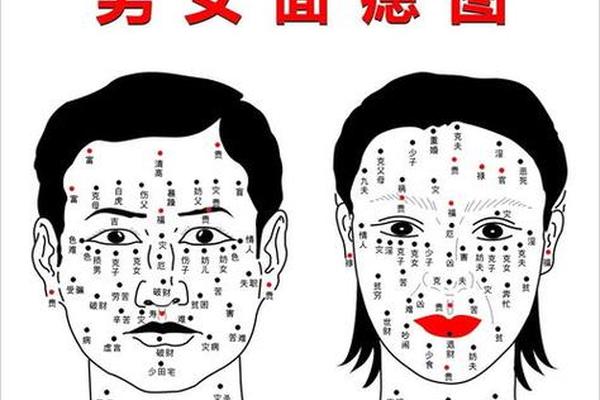

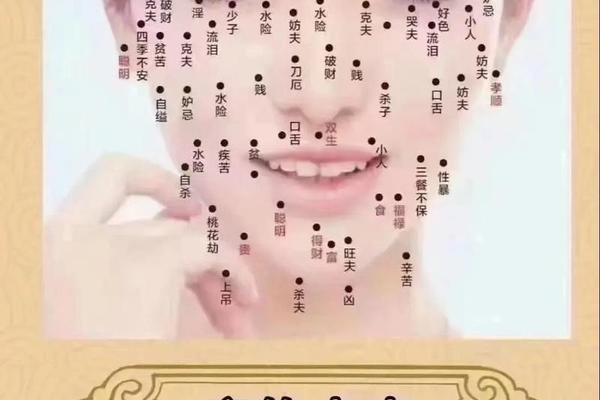

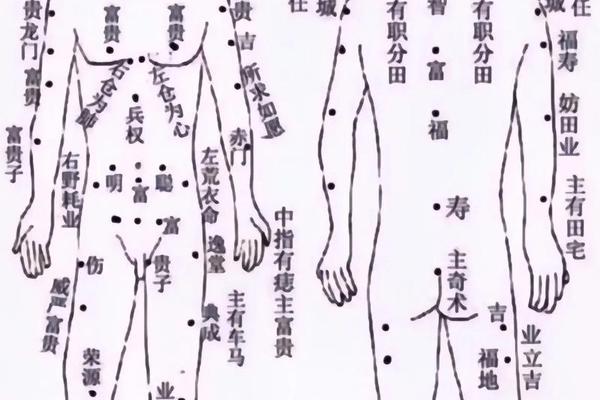

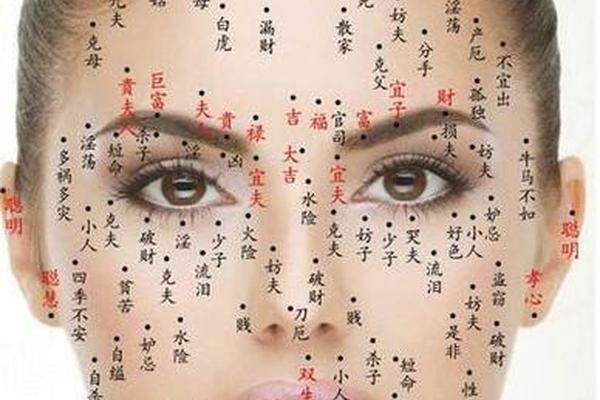

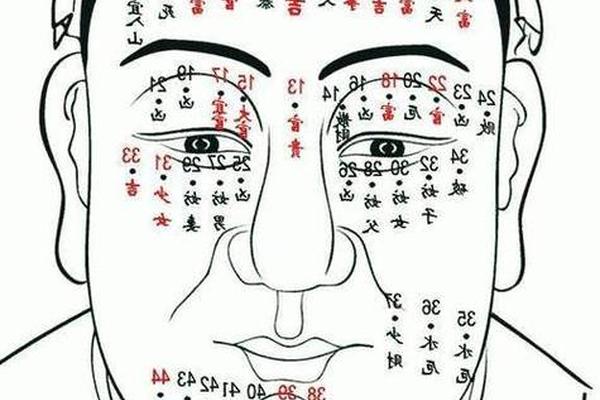

黄痣作为传统痣相学中的重要分支,其文化渊源可追溯至中国古代的相术典籍。早在《黄帝内经》中,已有关于人体体表标记与命运关联的记载,认为“痣如星辰,分布有象”,黄痣因色泽特殊,常被视为吉凶的标志之一。在古籍《相理衡真》中,黄痣被描述为“地之出堆阜”,其形态需结合大小、凹凸、色泽综合判断:善痣应色泽明亮、边缘清晰,恶痣则浑浊暗淡。从医学角度看,黄痣可能涵盖多种皮肤现象,如老年斑(黄褐斑)或皮脂腺痣,前者呈棕褐色扁平斑块,后者则表现为淡黄色颗粒状隆起。

古代文献中,黄痣的象征意义常与五行理论结合。黄色属土,象征稳定与财富,因此面部或手部的黄痣常被解读为“聚财之相”。例如《痣相图解》提到,鼻头黄痣主财运,但若色泽浑浊则易招小人。这种解读缺乏解剖学依据,更多是文化心理的投射。医学研究表明,痣的颜色由黑色素类型决定,黄色可能源于脂质沉积或特殊色素变异,与命运无直接关联。

二、文化语境中的吉凶隐喻

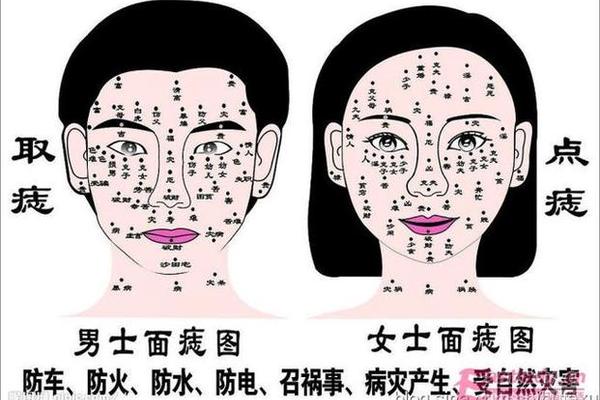

在传统相学体系中,黄痣的吉凶与其位置密切相关。例如,眉间黄痣被称为“丹砂痣”,象征智慧与贵气,唐代诗人白居易曾以“眉间一点黄,文星照玉堂”形容才子之相。相反,若黄痣生于山根(鼻梁)或鱼尾(眼尾),则被视为克夫、婚姻不顺之兆。这种分类体现了古代社会对女性命运的规训,将生理特征与道德捆绑。

黄痣的象征意义也因阶层差异而分化。贵族文化中,黄痣被赋予“天命所归”的神圣性。例如西晋富豪石崇肩胛骨的黄痣,被传为“大富痣”,助其从身无分文跻身巨贾。而民间则更关注黄痣的实用功能,如脚底黄痣代表“踩他人”,象征掌控力;耳垂黄痣则主长寿。这种二元解读反映了传统社会对命运解释的灵活性与功利性。

三、医学视角的科学祛魅

现代皮肤医学将黄痣纳入病理研究范畴。老年斑(日光性雀斑样痣)多发于阳光暴露区域,呈棕黄色,与紫外线引发黑色素沉积有关;皮脂腺痣则为先天性表皮畸形,呈淡黄色颗粒状,可能继发肿瘤。2022年一项病例研究显示,蓝色橡皮疱痣综合征患者的黄褐色皮肤病灶实际是静脉畸形,与相学解读截然不同。这些发现颠覆了黄痣的玄学叙事,将其还原为生理或病理现象。

医学界强调,痣的形态变化比颜色更具临床意义。若黄痣出现边缘模糊、快速增大或出血,需警惕黑色素瘤。例如,鼻头黄痣在相学中象征财运,但若直径超过6毫米且不对称,则可能是皮肤癌前病变。这种科学与迷信的冲突,凸显理性认知的重要性。

四、现代社会的认知转型

当代人对黄痣的态度呈现两极分化。一部分人仍遵循传统相学,通过点痣美容或增强“运势”。社交媒体上,“招财黄痣妆”等话题获得数十万关注,反映文化符号的消费化。另一部分人则秉持科学观念,如2025年一项调查显示,62%的年轻人认为痣相学“仅供娱乐”,更关注皮肤健康管理。

学术领域正在探索传统痣相学的跨学科价值。心理学家发现,对黄痣的信仰可能引发“巴纳姆效应”,即人们接受模糊的正向描述并自我验证。文化人类学者则将其视为民俗记忆载体,如台湾黄痣薮鹛因胸羽黄色得名,其生态习性与当地“痣象吉禽”传说交融,成为自然与文化双重遗产。

五、总结与展望

黄痣的文化叙事贯穿中国古代社会至信息时代,其形态从相学符号逐步转化为医学指征。这一过程揭示人类认知从神秘主义向实证科学的演进逻辑。未来研究可深入两方面:一是从医学史角度梳理黄痣诊断技术的变迁,二是利用数字人文技术分析痣相文本的语义网络,揭示其隐喻机制。对于公众而言,理解黄痣应兼顾文化尊重与科学批判——既承认其作为非物质遗产的情感价值,也警惕过度解读带来的健康风险。