痣相 身体,人体痣的解析

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 19:09:01

从生物学角度而言,痣的本质是皮肤中黑素细胞的异常聚集。正常情况下,黑素细胞均匀分布于表皮基底层,通过树突结构向周围角质细胞输送黑色素。当局部黑素细胞过度增殖或分布紊乱时,便会形成色素痣。医学研究显示,痣的形成受遗传基因(如BRAF突变)和环境因素(如紫外线暴露)共同作用。根据黑素细胞在皮肤中的分布层次,痣可分为交界痣(表皮与真皮交界处)、皮内痣(真皮层内)和混合痣(跨层分布),其中交界痣因活跃的细胞特性具有潜在恶变风险。

值得注意的是,痣的演化与人体生命周期密切相关。先天性色素痣在出生时即存在,而获得性色素痣多出现在青少年时期,并在20-29岁达到数量峰值。最新研究表明,痣的异常增殖可能源于微环境信号失衡,例如反复摩擦刺激或化学腐蚀可能破坏细胞稳态,促使良性痣向恶性黑色素瘤转化。这解释了为何足底、手掌等易摩擦部位的痣需重点监测。

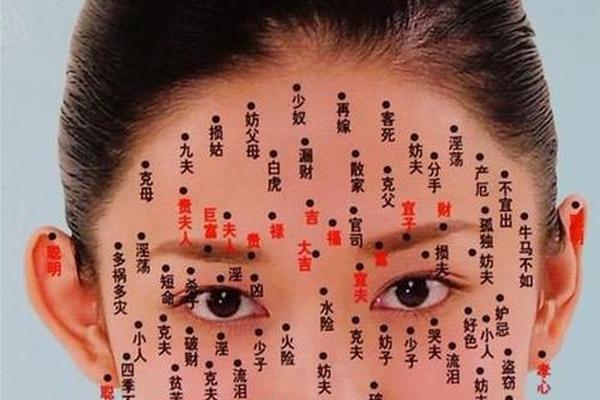

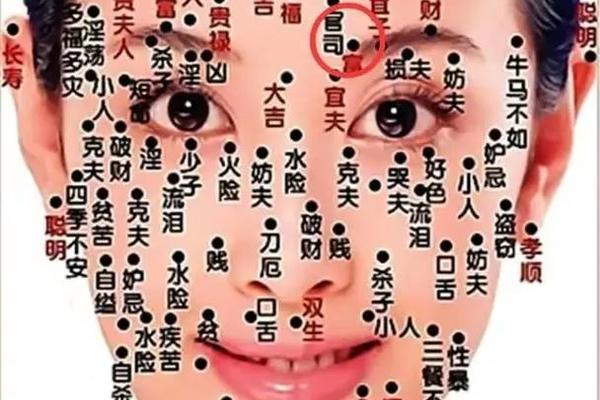

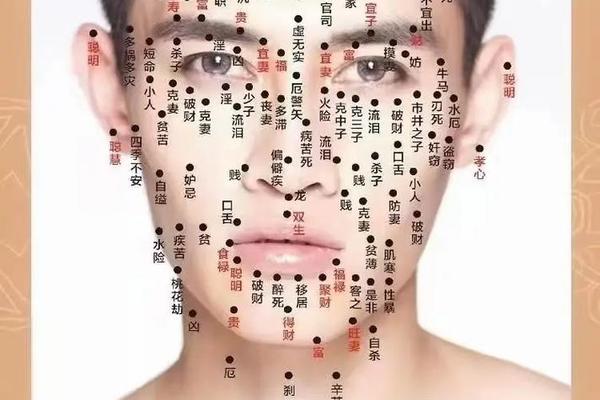

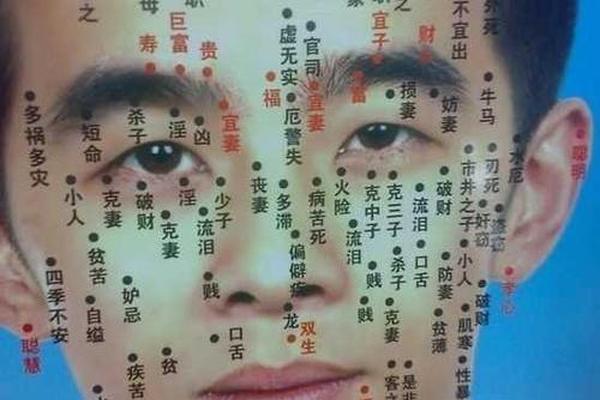

二、传统痣相的文化象征体系

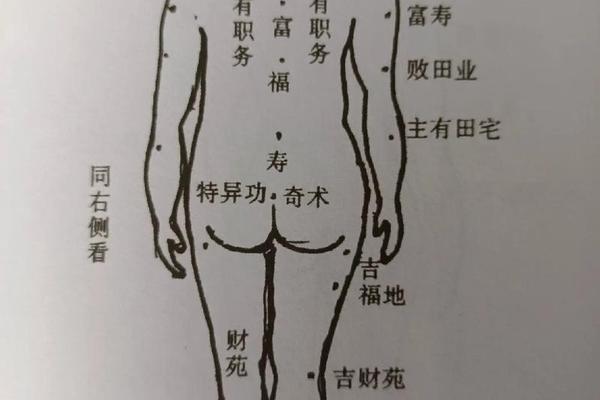

在传统文化中,人体痣相被赋予复杂的象征意义。古代相术将痣分为“瑞痣”与“凶痣”,其吉凶判断基于位置、形态与色泽三重维度。例如足底痣象征“脚踏实地、大器晚成”,唇边痣暗示“口福与人际纠葛”,而额头中央的“天庭痣”则被视作智慧与权势的标志。这种解释体系将人体划分为不同“命运区域”,如面部对应个人运势,手足关联事业发展,躯干映射健康状态。

现代科学证实这些说法缺乏生物学依据。研究指出,痣的位置与遗传表达相关,而非命运预示。如《史记》记载刘邦的72颗黑痣实为先天性巨痣,这类直径超过20厘米的痣实际具有较高癌变风险。传统文化中的“富贵痣”描述,更多反映了古代社会对生理特征的象征性解读,而非客观规律。

三、警惕痣的异常演变信号

医学界通过ABCDE法则识别恶性黑色素瘤:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展性隆起(Elevation)。例如原本规则的圆形痣若出现锯齿状边缘或蓝黑色斑点,可能提示细胞异变。临床数据显示,我国50%的黑色素瘤发生在肢端部位(手足、甲床),且多由长期受刺激的色素痣恶变而来。

特殊类型的痣需特别关注。先天性巨痣有5%-10%的恶变概率,而发育不良痣(直径超5毫米、形态不规则)的癌变风险是普通痣的3-20倍。对于易摩擦部位的痣,建议通过手术彻底切除而非激光治疗,因不完全清除可能加速细胞突变。定期皮肤镜检查和基因检测已成为早期筛查的重要手段。

四、科学与传统的辩证统一

现代医学与传统痣相学的碰撞揭示认知方式的差异。科学研究聚焦细胞突变机制,强调紫外线防护(SPF30+防晒霜可降低23%黑色素瘤风险)和病理监测的重要性;而传统相学通过经验归纳构建象征体系,反映古人对生命现象的解释需求。二者在方法论上形成互补:前者提供健康管理方案,后者承载文化心理价值。

跨学科研究为痣的认知开辟新路径。伦敦大学研究发现,痣数量与端粒长度存在正相关,提示长寿可能性,但该结论需排除恶变干扰。未来研究可探索表观遗传学对痣分布的影响,或借助人工智能建立痣形态数据库,实现风险预测与文化符号学的数据融合。

总结与建议

人体痣相既是生物学现象,也是文化符号载体。医学观察证实,99%的色素痣为良性,但特殊类型需警惕恶变风险,建议高危人群每半年进行专业检查。传统文化中的痣相解读虽无科学依据,却为人类学研究提供珍贵样本。对于普通人群,应树立科学认知:既不过度恐慌痣的存在,也不忽视异常变化;既尊重传统文化的象征意义,又遵循现代医学的防治原则。在防晒护理、减少刺激的基础上,建立个体化的皮肤健康档案,或将成为未来皮肤管理的新趋势。