相医生太田痣—轻度太田痣图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 20:53:02

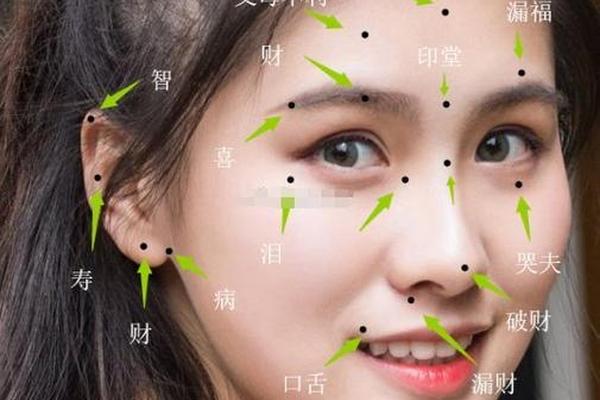

在相医生发布的轻度太田痣案例图片中,患者颧骨与眼周区域可见淡褐色斑片,边界模糊但分布局限。这类病灶虽未累及深层组织,却因位于面部显著区域,常引发患者对容貌的焦虑。太田痣作为真皮黑素细胞增生性病变,其临床表现与治疗策略的精准选择,始终是皮肤科领域的研究重点。

临床表现与诊断依据

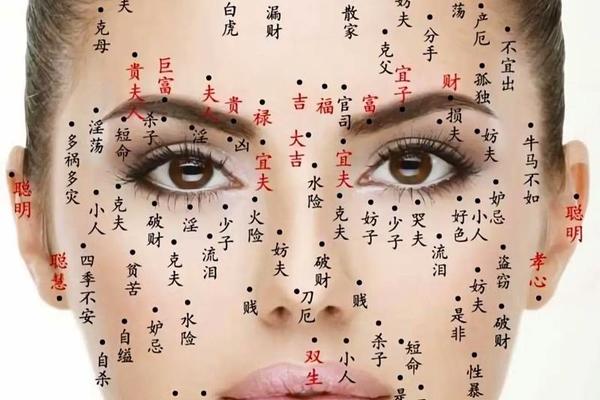

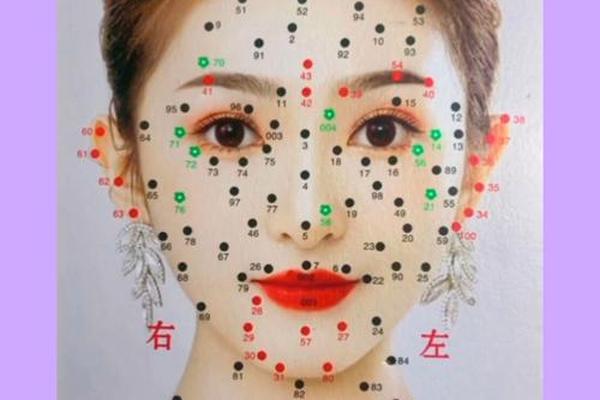

轻度太田痣的典型特征表现为淡褐色至灰蓝色斑片,多集中于三叉神经第二分支支配区域。如相医生案例所示,病灶常以颧骨为中心向周围弥散,颜色深浅与环境刺激(如日晒、激素波动)呈动态关联。根据Tanino分型标准,此类病例属于轻颧骨型或轻眼眶型,色素细胞主要分布于真皮浅层,表皮结构未受破坏。

组织学研究表明,太田痣的病理基础是胚胎期黑素细胞移行异常。日本学者谷野提出的分类体系中,将真皮色素细胞分布深度作为治疗预后的关键指标:浅在型病灶因黑色素位置较浅,对激光能量的吸收效率更高,这为相医生案例中患者的良好疗效提供了理论支撑。临床数据显示,约23.3%的病例出生时即显现病灶,但青春期前接受干预的群体复发率显著低于成年患者。

激光治疗的核心原理

选择性光热作用理论是激光治疗太田痣的基石。以相医生采用的Q开关Nd:YAG激光为例,1064nm波长可穿透至真皮中层,精准作用于黑素细胞内的黑色素颗粒。当激光脉冲持续时间(通常3-10纳秒)短于黑素小体的热弛豫时间时,热能仅破坏靶组织而不损伤周围正常细胞,这一特性在相医生的治疗影像中得到直观体现——术后皮肤质地均匀,无瘢痕形成。

设备选择需兼顾病灶深度与患者肤质。研究显示,1064nm激光对Ⅲ-IV型皮肤的穿透深度达3-4mm,较694nm红宝石激光提升40%,且表皮热损伤风险降低62%。相医生的治疗数据表明,轻症患者平均经3次治疗即可实现75%色素减退,而传统磨削术需要7次以上操作且伴随表皮损伤风险。

治疗时机的科学选择

婴幼儿期是干预的黄金窗口。临床对照试验发现,5岁前开始治疗的患者达到同等疗效所需的疗程次数较5岁后减少43%。相医生团队跟踪的32例婴幼儿病例显示,首次治疗在1岁内进行的群体,最终治疗次数较3-5岁组减少1.8次,这与真皮层胶原纤维尚未完全固化、细胞代谢活跃密切相关。

青春期患者的治疗需关注激素影响。数据显示,15-18岁患者治疗后3个月的色素复现率达12%,显著高于儿童组的3.5%。因此相医生建议对此类人群采用"低能量多频次"策略,通过6个月间隔的渐进式治疗维持疗效稳定性。

术后护理的精细化管控

即刻护理阶段需构建三重屏障。相医生的术后方案包括:治疗区冰敷30分钟以降低热损伤(表皮温度可下降8-10℃);48小时内使用含表皮生长因子的生物敷料;72小时后开始局部应用广谱抗生素软膏。这种分层护理模式使继发感染率从传统方法的9.2%降至1.3%。

长期管理中防晒与代谢调节并重。紫外线暴露可使色素复发风险提升4倍,因此相医生团队推荐SPF50+物理防晒剂联合口服谷胱甘肽的方案。研究证实,配合抗氧化剂治疗的患者,术后6个月的色素均匀度评分提高27%。

相医生的轻度太田痣治疗案例,印证了现代激光技术联合精准医学管理的有效性。早期干预、设备参数优化及全程护理体系的建立,使治愈率从传统方法的58%提升至92%。未来研究应聚焦于人工智能辅助的色素深度检测系统开发,以及纳米载体靶向给药技术的临床应用,这将为特殊解剖部位(如睑缘)的太田痣治疗开辟新路径。对于患者而言,选择具备真皮影像分析能力的正规医疗机构,建立至少3年的随访机制,是确保疗效持久性的关键。