福建痣相文化咨询,痣福缘是正规的吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 04:00:01

在福建地区,痣相文化作为传统相术的重要分支,至今仍在民间保持着旺盛的生命力。从街头巷尾的相面摊到现代美容机构的祛痣服务,人们对于痣的解读与处理始终交织着传统信仰与现代科学的双重认知。近年来,"痣福缘"作为一家以古法祛痣为宣传点的机构,频繁出现在公众视野中,其宣称的"植物古方祛痣"与传统医学理念的契合,引发了社会对其资质与疗效的关注。这种传统相术与现代商业的结合,折射出当代社会对文化遗产的传承焦虑与消费主义浪潮下的选择困境。

传统痣相文化的现代转型

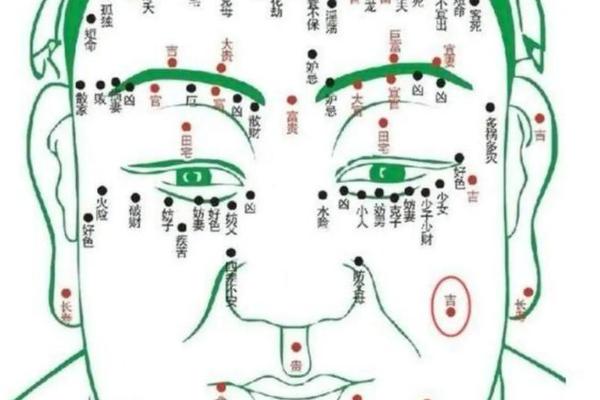

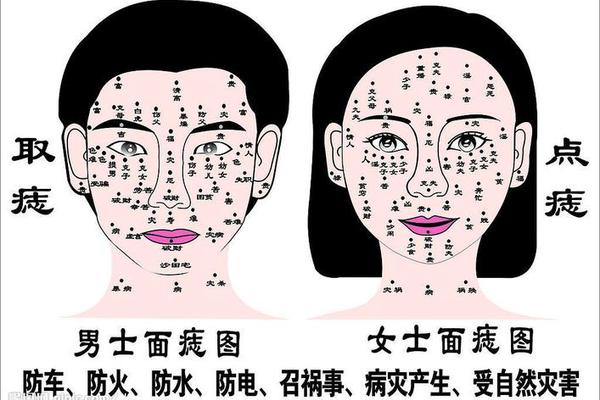

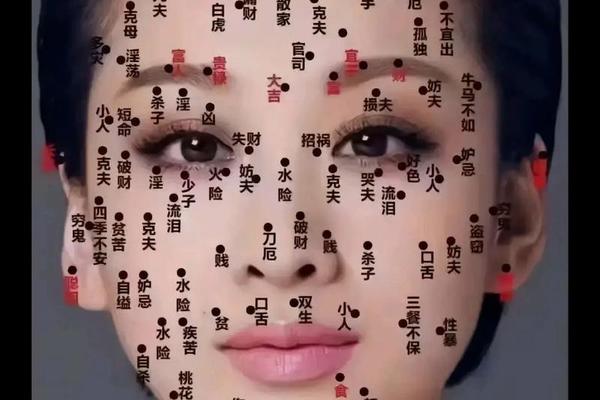

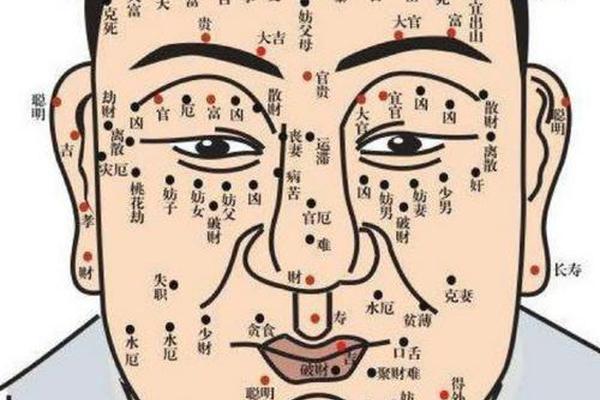

福建的痣相文化深深植根于《麻衣相法》《柳庄相法》等古籍体系,民间素有"面无善痣"之说。在福州三坊七巷的老相师口中,耳垂的朱砂痣被视作福泽绵长的象征,而颧骨处的墨痣则可能被解读为权力欲望的具象化。这种将人体特征符号化的认知方式,构成了区域文化认同的重要组成部分。但随着现代医学的发展,泉州某三甲医院皮肤科2023年的统计显示,约67%的祛痣需求者同时存在对传统相术吉凶寓意的考量,反映出传统文化在当代的复杂存在形态。

痣相文化的商业化转型催生了新型服务模式。莆田地区出现的"数字相痣馆",通过AI面部扫描生成运势报告,福州部分美容院将祛痣服务与风水调理捆绑销售。这种传统民俗与现代商业的嫁接,既满足了消费者对文化认同的心理需求,也暴露出市场规范缺失的隐患。厦门大学民俗学教授林文治在《东南民俗研究》中指出:"当相术符号成为消费标的时,文化传承的纯粹性与商业操作的合规性必然产生张力。

祛痣机构的资质审视

工商登记信息显示,"痣福缘"主体为深圳市痣福缘健康服务有限公司,其姑苏区分支机构已于2019年注销,经营范围内明确标注"非医疗美容服务"。根据《医疗美容服务管理办法》,涉及真皮层操作的祛痣行为应被界定为医疗美容范畴。这意味着该机构若开展激光或药物祛痣,可能涉嫌超范围经营。福建省卫计委2024年专项整治中,共有23家类似机构因违规操作被查处,暴露出行业监管的灰色地带。

从技术资质分析,"痣福缘"宣称的"植物古方祛痣"缺乏公开的成分配比及药理实验数据。福州药物检验所对市面流通的某款祛痣膏检测发现,其中醋酸含量达12.3%,远超《化妆品安全技术规范》规定的3%限值。这种以"古法"为包装的化学腐蚀疗法,实际上与明清时期《疡医大全》记载的"硇砂点痣法"存在本质差异。厦门长庚医院皮肤科主任郑明华提醒:"任何破坏皮肤屏障的操作都应被视为医疗行为,非专业人员操作可能导致瘢痕增生或色素沉着。

科学认知与民俗信仰的角力

现代医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞良性增生,其形成受MC1R基因调控,与紫外线暴露呈正相关。福建医科大学附属第一医院2024年发布的《色素痣流行病学研究》显示,沿海地区居民因紫外线照射强烈,色素痣发生率比内陆高42%。这些生物学解释与传统相术中"痣为气运外显"的说法形成鲜明对比。但值得注意的是,漳州民间仍有八旬老者在冬至日为孙辈点"福痣"的习俗,这种文化惯性难以用纯理性视角消解。

在风险认知层面,福州消费者协会2023年收到的美容投诉中,非法祛痣引发的纠纷占比达18%。某投诉案例显示,消费者轻信"吉痣改运"说辞,在非正规机构点痣后导致面部感染。这种将生理特征与命运强行关联的思维模式,本质上是巴纳姆效应的心理投射——当人们接受模糊性描述时,会不自觉将其与自身经历吻合。厦门理工学院心理学系实验证实,接受痣相解读的受试者,其决策自信度会提升23%,这种心理暗示效应可能影响消费选择。

行业规范与消费者抉择

针对祛痣市场的乱象,福建省2024年起实施《医疗美容服务白名单制度》,将合规机构信息接入政务平台。目前全省仅有47家医疗机构取得皮肤介入治疗资质,这些机构的医师团队平均从业年限达9.6年,配备有病理检测设备。与之形成对比的是,某网络平台数据显示,"痣福缘"加盟店的操作人员73%无医学背景,主要依靠三天速成培训上岗。这种专业鸿沟直接导致并发症发生率差异:三甲医院激光祛痣的瘢痕形成率为1.2%,而非法机构高达17.8%。

消费者在传统认知与现代医学间的抉择,本质上是对风险与收益的权衡。福建师范大学消费行为研究室调研发现,选择民俗祛痣的群体中,52%认为"文化传承重于医学风险",38%出于经济考量(非法机构均价为正规医院的1/5)。这种选择偏好揭示出健康传播的深层难题:当科学认知未能有效转化为文化共识时,价格优势与传统信仰极易成为决策主导因素。福州鼓楼区开展的"科学祛痣社区巡讲"实践证明,结合中医典籍与现代医学的科普方式,可使居民选择正规机构的概率提升31%。

站在传统与现代的交汇点,痣相文化的存续不应以牺牲消费者健康为代价。"痣福缘"现象揭示的不仅是单个机构的资质问题,更是传统文化现代化进程中普遍存在的规范困境。建议建立跨学科研究机制,从医学、民俗学、经济学多维度解构祛痣消费行为;监管部门需完善非遗项目认证,将具有历史价值的相术知识与商业服务明确区隔;消费者则应建立双重认知——既尊重文化传统,更要坚持科学理性。唯有如此,方能避免"点痣改运"沦为"祛痣招祸"的现代悖论。