痣和痣相,痣的特点是什么

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 10:42:02

在人类文明的漫长进程中,痣相学作为传统命理学的重要分支,始终承载着人们对命运的探索与好奇。这些或隐或显的皮肤印记,不仅是生物学特征的体现,更被赋予了丰富的文化象征意义。从《太清神监》到《柳庄相法》,古籍中关于“黑如漆,赤如朱”的吉痣描述,到现代医学对黑色素瘤的深度研究,人类对痣的认知始终交织着神秘色彩与科学理性。这种跨越时空的认知演变,既反映了不同文明对生命现象的诠释方式,也揭示了人类对身体密码的永恒解读。

形态特征与命理象征

传统相术将痣的形态特征视为首要判断标准。颜色方面,相理认为“黑如漆,赤如朱,白如玉者主大富贵”,吉痣需呈现润泽光亮的正色,而茶褐、灰暗等浊色则被视为凶相。在体感特征上,高凸有毛的活痣象征生机勃发,平瘪无光的死痣则暗示运势阻滞,这种对比在《柳庄相法》中被喻为“山林有草木方显生机”。现代医学观察发现,良性痣多呈对称圆形,直径小于6毫米,表面光滑,与相学“活痣”特征存在微妙对应。

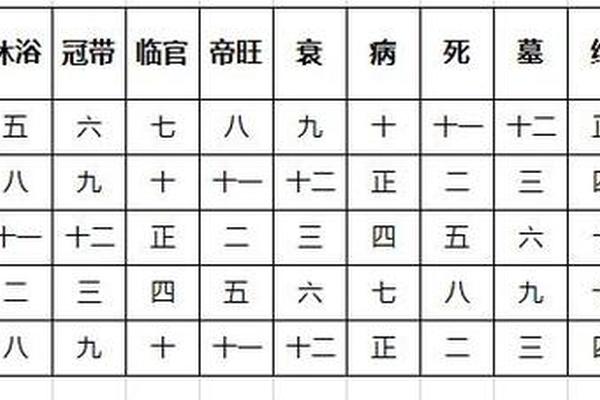

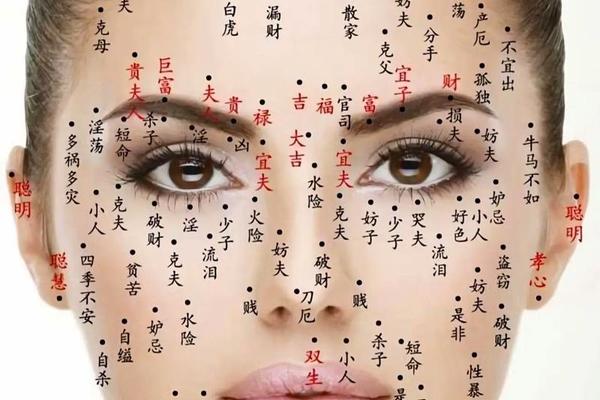

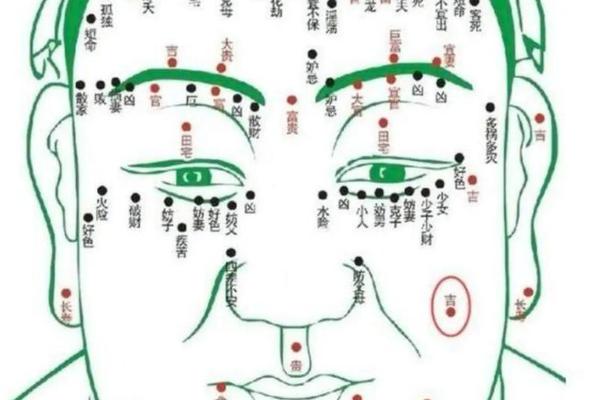

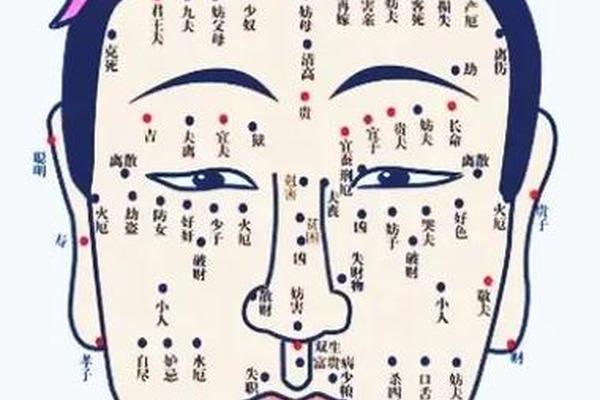

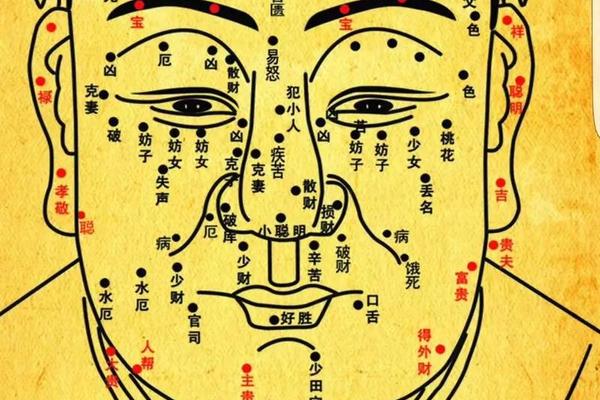

痣的分布规律蕴含着更深层的文化密码。相术将面部划分为十二宫位,如迁移宫对应额角,主环境变迁;田宅宫位于眉眼之间,关联家业根基。鼻翼痣象征财帛难聚,颧骨痣暗示权力斗争,这些特定区域的象征体系构建起完整的命运解读框架。值得注意的是,相学特别强调隐痣与显痣的差异,身体隐秘部位的吉痣被认为能转化显处的凶相,这种空间辩证法体现了古代相师的辩证思维。

医学视角下的双重属性

现代皮肤科学揭开了痣的生物学本质。黑素细胞在胚胎期从神经嵴迁移至表皮基底层,其异常聚集形成痣细胞团,这种发育过程解释了痣的先天特性。临床观察显示,良性痣具有稳定的细胞结构,而恶变征兆则表现为边缘模糊、颜色混杂等特征,这与传统相学“死痣”判断形成跨时空呼应。值得关注的是,医学提出的ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色混杂、直径过大、动态变化)与相学“凶痣五征”存在认知逻辑的相似性。

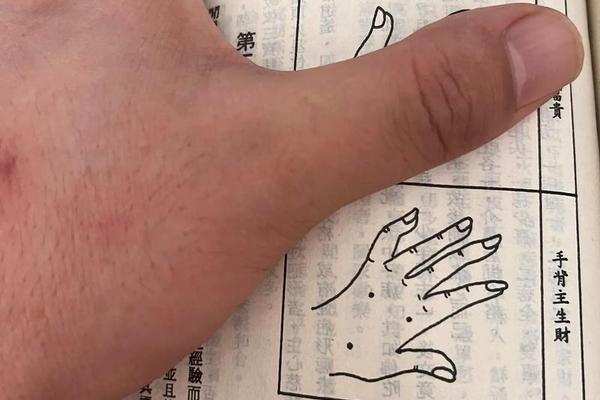

在风险防控层面,特殊部位的痣需重点监测。相学强调易摩擦部位如手掌、足底痣相的凶险性,现代医学证实这些区域的痣因机械刺激更易恶变。紫外线暴露理论则为相学“迁移宫忌曝晒”提供了科学注脚,统计显示长期日晒可使黑色素瘤风险提升60%。这种传统经验与现代研究的契合,提示着古老观察中蕴含的合理内核。

文化符号与社会隐喻

痣相学作为文化基因,深刻影响着东方社会的审美认知。朱砂痣被赋予“富贵吉祥”的象征,在文学作品中常作为命运转折的标志物。相书中“眉间七痣主大贵”的记载,与历史人物特征记载形成互文,构建起集体记忆中的权力符号。这种文化编码在现代社会演变为独特的审美符号,韩国相学甚至发展出“福痣妆”的美容潮流,折射出传统命理学的当代转化。

在科学理性冲击下,痣相学面临认知重构。年轻群体中出现的“科学相面”现象,尝试将遗传学特征与相学论断结合,如将BRAF基因突变与“迁移宫动荡”相对应。这种跨学科解读虽显牵强,却反映出传统文化在现代语境下的生存策略。学术研究指出,痣相学的当代价值不在于预判命运,而在于其承载的文化心理调节功能,特别是在重大人生抉择时提供心理暗示。

从《神相水镜集》的玄奥论述到CRISPR基因编辑的技术突破,人类对痣的认知始终在神秘与科学之间摆动。未来研究应建立跨学科对话机制,运用分子生物学技术验证传统经验,如探究特定基因突变与相学论断的相关性。在临床应用领域,可开发结合ABCDE法则与相学特征的智能诊断系统,实现传统文化资源的现代转化。这种古今智慧的融合,或将开创皮肤病变监测的新范式,为人类健康管理提供独特视角。