跟皮肤相平的痣;平的痣和凸起的痣有什么区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 12:03:01

皮肤上的色素痣可分为与皮肤相平的“平痣”和凸起的“凸痣”,其本质区别源于黑色素细胞在皮肤中的分布层次。根据组织学分类,平痣通常对应交界痣,其痣细胞位于表皮与真皮的交界处;而凸起的痣多为皮内痣或复合痣,前者痣细胞完全位于真皮层内,后者则同时存在于表皮与真皮层。这种分布差异直接影响了痣的外观形态:交界痣因位于表皮基底层的局限性增生而呈现扁平状态,而皮内痣因真皮内痣细胞的团块状聚集导致皮肤隆起。

从发育过程来看,痣的形态可能动态变化。有研究表明,儿童期的交界痣可能随着年龄增长向真皮层迁移,逐渐演变为复合痣或皮内痣。这种迁移机制解释了为何部分平痣会逐渐凸起。值得注意的是,复合痣(兼具平与凸的特征)的恶变风险介于交界痣与皮内痣之间,提示痣的生物学行为与其结构复杂性密切相关。

二、形态特征与临床辨识

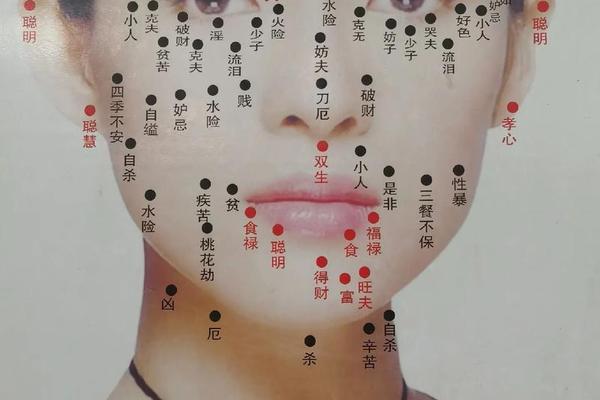

平痣与凸痣在肉眼观察下存在显著差异。平痣通常表现为边界清晰的扁平斑块,直径多在1-6毫米之间,颜色以深棕色或黑色为主,表面光滑且无毛发。而凸起的皮内痣常呈半球形或状,颜色较浅(如肉色或浅褐色),部分表面可能生长粗硬毛发。这种毛发特征与真皮内毛囊的分布有关,并非恶变标志。

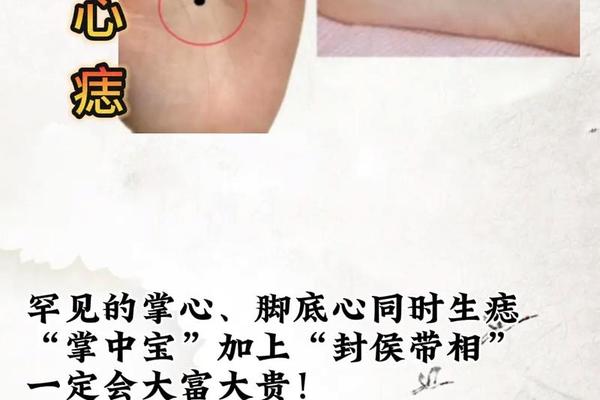

临床诊断中,皮肤镜技术可进一步区分两者。交界痣的皮肤镜下可见均匀的色素网格结构,而皮内痣因位置较深,常表现为蓝灰色背景上的球状血管。一项针对亚洲人群的研究显示,手掌、足底等摩擦部位的平痣更易呈现不规则边缘,需警惕早期恶变。值得注意的是,部分凸起的脂溢性角化病或血管瘤可能被误认为皮内痣,需通过病理检查确诊。

三、恶变风险与危险因素

尽管凸起的皮内痣外观更显眼,但临床数据显示平痣(交界痣)的恶变率更高。其机制可能与表皮层更易受紫外线损伤有关:交界痣细胞直接暴露于表皮基底膜,而真皮层的胶原纤维为皮内痣提供了物理屏障。统计表明,我国黑色素瘤病例中约60%起源于交界痣,尤其是位于足底、手掌等易摩擦部位者。

恶变的预警信号遵循ABCDE法则:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超过6毫米(Diameter)、动态变化(Evolution)。需特别关注的是,凸起的痣若出现表面溃烂、渗液或快速增大,同样提示恶变可能。研究还发现,先天性巨痣(直径>20cm)无论形态如何,其终生恶变风险可达10%-12%,这类特殊病例需个体化评估。

四、处理原则与日常管理

对于无症状的平痣与凸痣,医学共识建议以观察为主。但位于易摩擦部位(如腰带区、足跟)或出现形态变化的痣,应优先考虑手术切除而非激光治疗。这是因为完整切除可获取病理标本,而激光可能刺激残留细胞。一项回顾性研究显示,反复激光治疗的痣复发率达23%,且复发者恶变风险增加1.8倍。

日常防护需重点关注防晒与机械刺激。紫外线可穿透表皮直接损伤交界痣细胞,建议在10:00-16:00紫外线峰值时段加强物理遮挡。对于凸起痣上的毛发,修剪时保留2-3毫米长度可避免毛囊损伤,切忌直接拔除。定期自我检查建议每3个月进行一次,使用手机拍摄记录对比形态变化,尤其注意隐匿部位如头皮、臀沟等。

平痣与凸痣的本质差异反映了黑色素细胞的空间分布特征,这种差异不仅决定外观形态,更与其生物学行为密切相关。现有证据表明,交界痣(平痣)因解剖位置特殊而具有较高恶变风险,但凸起的皮内痣在特定刺激下也可能发生癌变。临床管理中需摒弃“以貌取痣”的误区,结合部位、动态变化及个体风险综合判断。

未来研究应聚焦于交界痣的分子调控机制,特别是表皮微环境对痣细胞稳定性的影响。新型无创检测技术如反射式共聚焦显微镜(RCM)的应用,可能实现更早期的恶变预警。对于公众教育,需强化ABCDE法则的普及,同时纠正“凸起必恶”“长毛危险”等认知偏差,建立科学理性的痣管理观念。