眼角长痣是克夫相—女人右眼下有痣克夫是吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 15:35:02

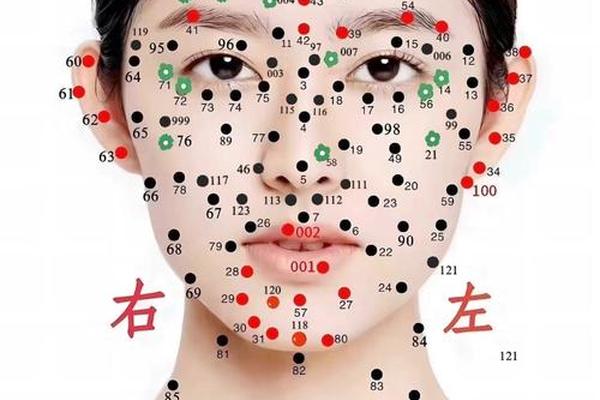

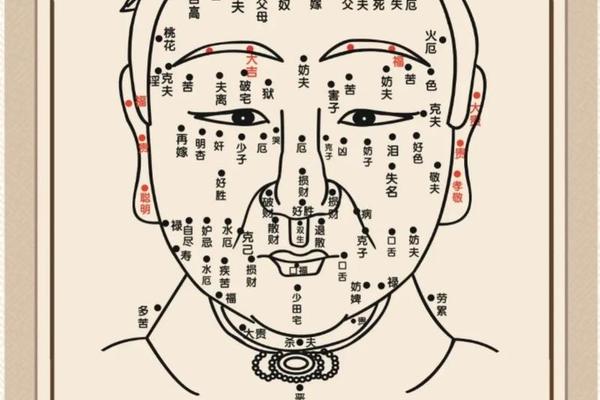

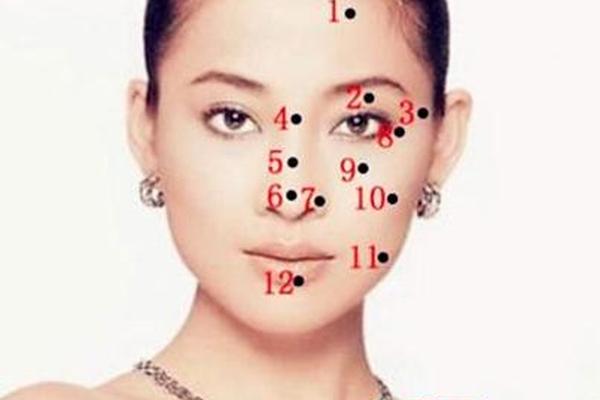

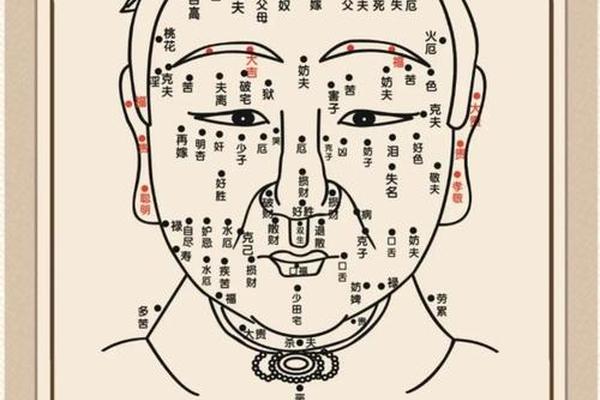

在传统面相学中,痣的位置与形态常被赋予特殊的命理意义。右眼下方长痣的女性,因“克夫痣”之说备受争议。这一观念源于古代对女性婚姻命运的宿命论解读,认为痣相与夫妻关系、家庭运势紧密相连。例如,《果老星宗》等古籍曾提及,眼角痣可能预示情感波折,而右眼下的痣则被视为“克夫”标志,暗示婚姻中易生矛盾或伴侣运势受损。

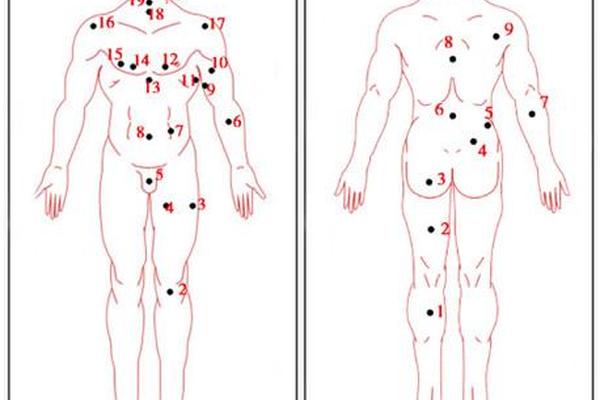

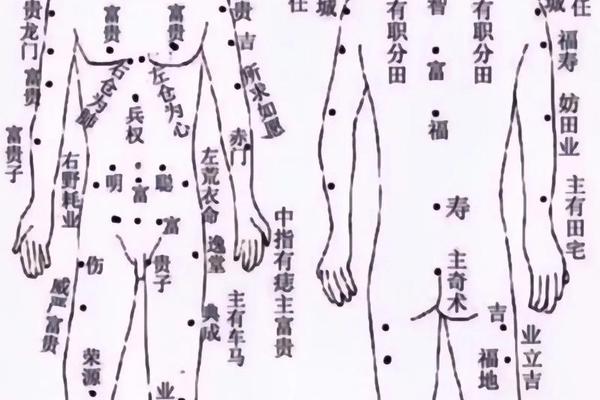

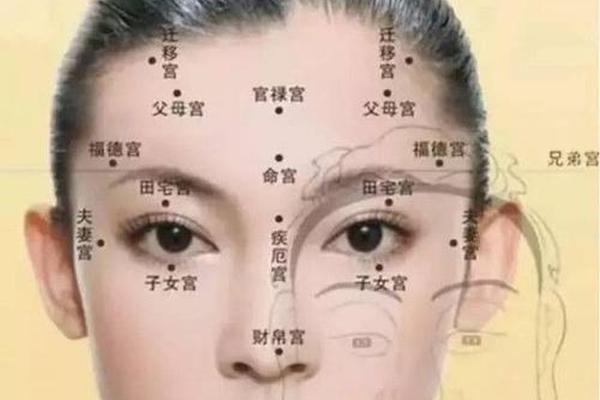

从生理结构看,面相学将右眼下方视为“子女宫”或“夫妻宫”的延伸区域。此处长痣被认为会破坏“财帛宫”(即鼻梁)的气场,导致家庭经济困顿,甚至影响丈夫的健康与事业。民间传说更将此痣与“前世泪痕”相联系,赋予其宿命色彩,认为这类女性需背负情感因果,难以通过婚姻改变命运轨迹。

二、痣相学中的位置与命理关联

痣的具体位置在面相学中被精细区分。右眼下方的痣若靠近内眼角(奸门),则可能强化“克夫”属性。明代《果老星宗》指出,此处痣相属于“阴”性,若激活不当(如佩戴象牙饰品),甚至可能引发极端厄运。相较之下,左眼下痣多被视为“旺夫”象征,体现传统阴阳观念对性别角色的固化认知。

现代面相研究者进一步细分:若痣位于眼袋(子女宫),则可能暗示子嗣艰难;若靠近鱼尾纹(夫妻宫),则预示情感控制欲强,易引发婚姻矛盾。这种差异解读反映出古代命理学对女性社会角色的限定——女性需同时承担“贤妻良母”与“家庭运势维系者”的双重责任,而痣相成为评判其是否“合格”的符号工具。

三、现代视角下的科学批判

医学研究表明,痣的本质是皮肤黑素细胞聚集,与遗传或紫外线暴露相关,并无神秘力量。美国妙佑医疗国际指出,99%的痣为良性,仅需关注其形态变化(如不对称、边界模糊等)以防癌变。所谓“克夫痣”的病理关联更属无稽之谈,眼角痣若引发健康问题,通常与黑色素瘤等疾病相关,而非命理诅咒。

社会学视角揭示,“克夫痣”概念本质是父权文化的产物。历史学家发现,明清时期“克夫”面相说法的盛行,与女性经济地位下降同步,痣相成为规训女性行为的工具。当代心理学家亦指出,此类标签可能引发自我暗示效应——被贴上“克夫”标签的女性因社会压力产生焦虑,反而加剧婚姻矛盾,形成恶性循环。

四、文化观念中的性别偏见解构

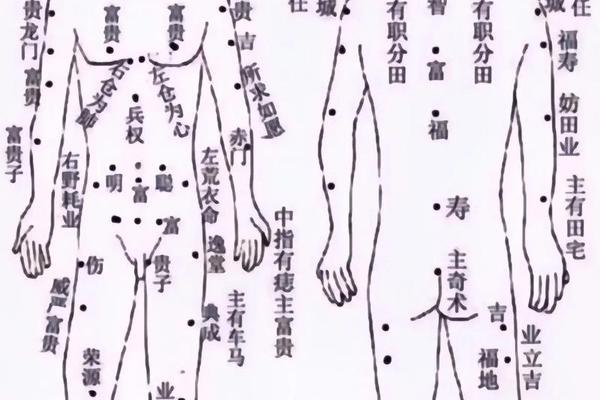

“克夫痣”之说隐含显著的性别双重标准。面相学中男性痣相多关联事业或财运(如耳垂痣主富贵),而女性痣相则聚焦婚姻家庭。这种差异反映传统社会对女性价值的单一评判体系,将女性命运简化为“婚姻成败”,忽视其个体能力与社会贡献。

对比不同文化中的痣相解读更具启示性。在印度相学中,右眼下痣反被视为“智慧痣”;非洲部分部落则认为此处痣象征生育力。这种文化多样性证明,“克夫”并非普世真理,而是特定历史语境下的文化建构。破除此类迷信,需结合人类学视野,理解其背后的社会权力关系。

五、理性认知与实用建议

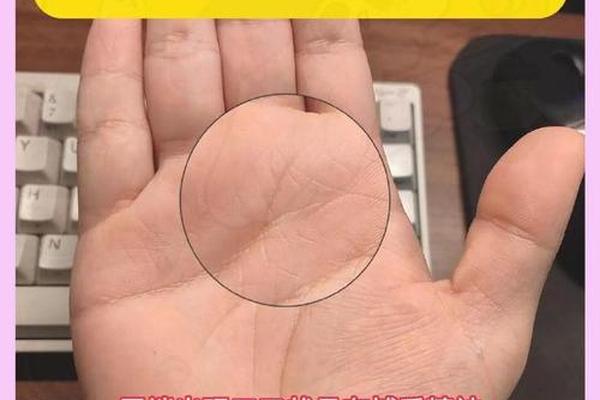

面对痣相迷信,理性态度尤为重要。医学建议,若痣出现异常变化(如快速增大、出血),应及时就医而非求助命理。对于文化心理层面的困扰,可参考心理咨询,消除标签化认知对自我认同的负面影响。

若出于美观考虑需祛痣,应选择正规医疗机构。面相学中的“点痣改运”并无科学依据,且不当操作可能留疤或引发感染。更重要的是,现代社会应倡导个体价值多元化,将女性从“旺夫/克夫”的二元评判中解放,转而关注其教育、职业发展等实质权益。

总结与展望

“右眼下痣克夫”之说,是传统文化、医学认知局限与社会性别偏见交织的产物。尽管现代科学已消解其神秘性,但文化惯性仍使其在部分群体中流传。未来研究可深入探讨:1)痣相迷信的地域传播机制;2)新媒体时代命理话语的变形与再生产;3)女性自我认知与传统文化符号的互动关系。建议公众以科学精神审视传统命理,同时关注痣的健康意义,而非宿命论解读。唯有打破性别化面相叙事,才能推动社会认知的真正进步。