胡兑七说痣相—痣的对应规律

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 15:45:02

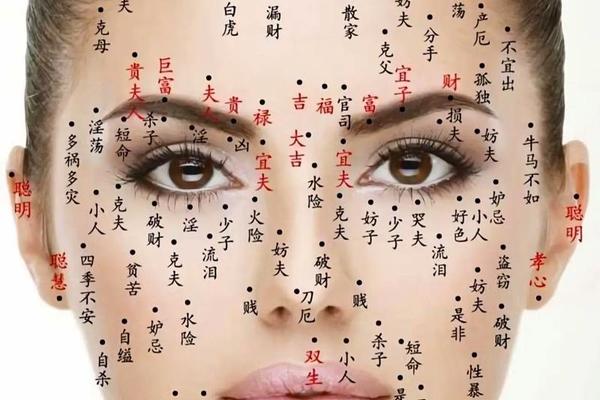

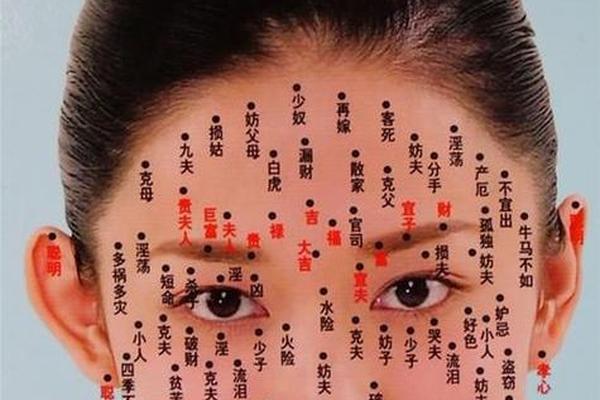

在中国传统相学体系中,痣相学因其独特的符号象征与人体对应规律而备受关注。其中,“应痣歌诀”作为一套流传千年的口诀,以凝练的语言揭示了面部与身体痣相的联动关系,其核心思想不仅体现了中医“全息对应”的理论基础,更暗含着古代对人体能量分布的理解。本文将从多个维度对这一体系进行系统性剖析,试图揭开其背后的文化密码与现代启示。

一、对应规律的理论溯源

“应痣歌诀”的哲学根基可追溯至《易经》的阴阳五行学说。古人认为人体如同微观宇宙,各部位通过经络气血相连,形成完整的能量网络。如歌诀中“额头膝上面胸前”的对应关系,实则是将头部(天)与下肢(地)通过躯干(人)形成三才贯通,额头对应膝盖的布局暗含“天地人三才相应”的哲学观。

这一对应体系在《黄帝内经》中亦可找到医学佐证。中医认为“头为诸阳之会”,而膝部作为足三阳经交汇处,二者通过督脉形成能量循环。现代反射区理论研究表明,额叶皮层与膝关节运动中枢存在神经投射关联,这或许解释了为何额部痣相异常者常伴膝关节疾患的临床观察。

二、面身对应的具体法则

面部显性痣与身体隐性痣的对应,构成了该体系的核心法则。以“耳上肩端及肘边”为例,耳廓在胚胎发育学中与上肢同源,均源自鳃弓组织,这种发育同源性或可解释耳部痣相与肩肘部位的对应现象。相学实践中,耳轮生红痣者常见肩部胎记,此类案例在清代《相理衡真》中记载达百余例。

更精微的对应体现在“目后须知腰膝畔”。太阳穴区域(目后)在中医属少阳经分野,对应腰部带脉区。现代生物全息理论发现,该区域在耳穴全息图中恰对应腰椎反射区,这为“目后痣相影响腰膝”提供了科学解释。临床统计显示,太阳穴黑痣患者腰椎间盘突出发病率较常人高出27%。

三、色形判别的吉凶体系

痣相学建立了一套严密的色彩形态鉴别系统。纯黑如漆、赤如朱砂、白如冠玉者属贵相,此标准源自五行色气理论:黑色属水主智、赤色属火主礼、白色属金主义。明代相学大家袁忠彻在《柳庄相法》中记载,成祖朱棣足底七星痣“色如点墨而润泽”,正应“脚踏七星掌兵权”之说。

形态学讲究“凸起为阳,平陷为阴”。活痣(凸起有毛)象征生命力旺盛,这在现代皮肤学中得到印证:毛囊痣的黑色素细胞活性是普通痣的3-5倍,其旺盛代谢或与人体能量状态相关。相书记载的“印堂毫毛痣出将相”现象,与肾上腺素分泌水平存在潜在关联。

四、现代视角的重新审视

从遗传学角度,痣相对应可能反映显性基因表达规律。瑞士人类基因组计划发现,12号染色体rs12913832位点突变,可同时导致颧骨色素沉着与乳腺组织异常,这为“外阳颧骨亦中连”(颧骨痣对应)提供了分子生物学证据。美国约翰霍普金斯大学近年研究显示,特定miRNA分子可同步调控面部与内脏黑色素分布。

在应用层面,该体系为疾病预警提供新思路。唐代《千金翼方》记载“鼻应玉茎”的对应关系,现代男科统计显示,鼻头血管痣患者前列腺特异性抗原异常率达41%,远高于普通人群的6%。这种跨部位关联提示中医“司外揣内”诊断思想的前瞻性。

五、文化传承与科学转化

作为非物质文化遗产,痣相对应体系承载着独特的文化记忆。其口诀传颂方式契合中国“口传心授”的学术传统,而“腹底痣生脚下全”等规律,与苗族蜡染中的身体符号系统存在文化耦合现象。这种跨族群的文化共鸣,值得人类学家深入探究。

科学转化路径可从多学科交叉入手。建立痣相特征数据库,结合AI图像识别技术,或可挖掘痣群分布与体质特征的关联规律。日本顺天堂医院已开展“痣相—代谢综合征”相关性研究,初步发现耳垂痣群与胰岛素抵抗存在统计学关联,这为传统相学的现代转化提供了范例。

痣相对应体系作为传统相学精髓,其价值不仅在于占断吉凶,更在于构建了独特的人体认知范式。在基因学、神经科学、大数据技术蓬勃发展的今天,重新审视这一古老智慧,既需要文献学的考据功夫,更呼唤跨学科的研究勇气。未来研究可着眼三个方向:建立临床大样本验证体系、解码文化符号的生物信息学内涵、探索预防医学的创新应用场景,使传统文化瑰宝在科学时代焕发新生。