女去痣相(点痣图片女全身)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 13:31:02

在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着人们对命运与健康的朴素认知。女性身体上的痣常被赋予“福祸吉凶”的象征意义,而现代医学美容的发展则让“点痣”成为兼具文化选择与健康管理的行为。本文将从传统痣相文化、医学风险分析、点痣技术规范等维度,探讨女性全身痣相的多重意涵,结合科学证据与民俗智慧,为当代女性提供理性决策框架。

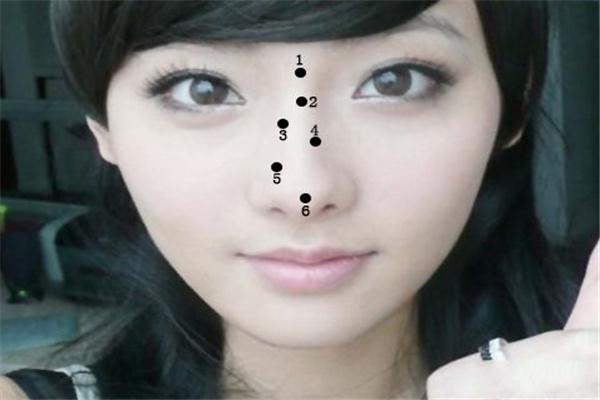

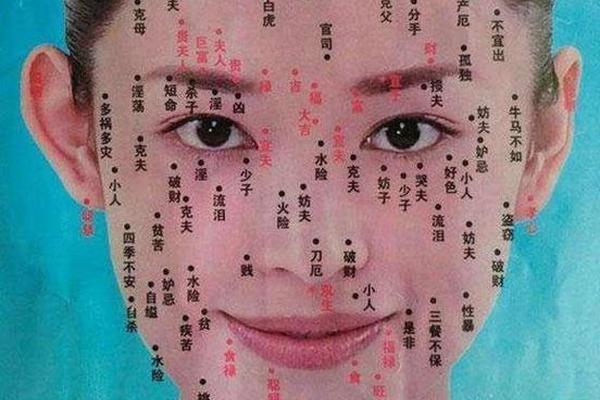

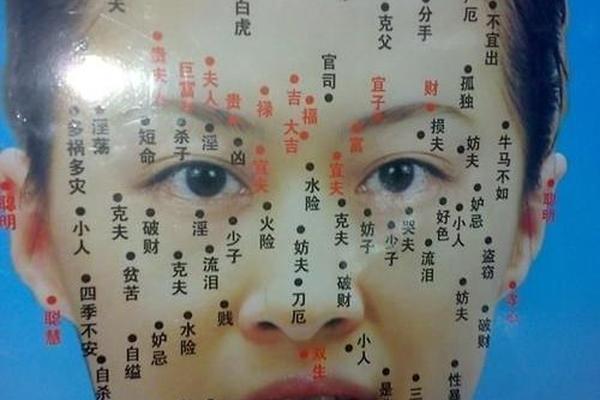

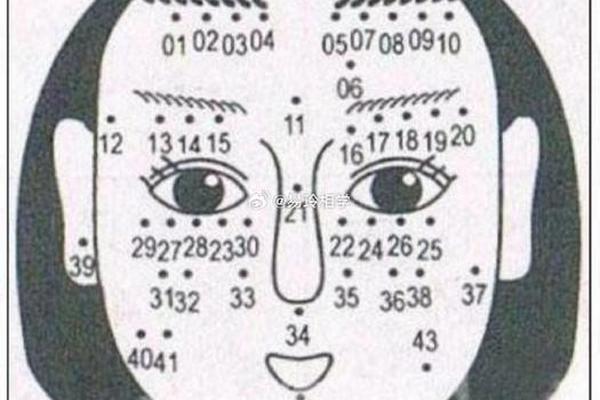

一、痣相文化的符号化解读

传统相学将女性全身痣相分为“显贵痣”与“凶煞痣”两大体系。额头七痣被视作“大贵之相”,象征智慧与家族荫蔽,这类痣相在明清《麻衣相法》中已有记载。唇周痣相则呈现矛盾性解读——嘴角食痣主聚财,但唇上痣易招口舌是非,这种矛盾折射出古代对女性“内敛持家”与“张扬个性”的双重规训。

身体隐蔽部位的痣相更具性别化特征。痣被归为“桃花劫”象征,暗示古代对女性情欲的隐晦批判;臀部痣相却被赋予“掌权”的积极寓意,体现传统社会对女性持家能力的期待。值得注意的是,耳垂痣相在相学中具有特殊地位,其“主财却易散”的特性,与中医“肾开窍于耳”理论形成呼应,暗示生理机能与财富运势的潜在关联。

二、医学视角下的痣相重构

现代医学将痣定义为“黑素细胞良性聚集”,全身痣的数量与分布受遗传、紫外线照射等多因素影响。研究显示,中国人平均每人携带15-40颗痣,其中9%位于面部。医学界提出“ABCDE法则”评估恶性风险:不对称(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、动态变化(Evolution)的痣需优先处理。

特殊部位的痣存在差异化风险。手掌、足底等摩擦频繁部位的痣,其恶变概率较其他部位高3倍;腰腹束带区的痣因长期机械刺激,更易发展为黑色素瘤。相学中的“鼻梁病苦痣”与医学观察存在巧合——鼻部皮肤较薄,此处的痣更易受外力损伤,可能引发感染或增生。

三、点痣决策的复合性考量

民俗意义上的“吉祥痣”需谨慎保留。相学中的“五贵痣”——左眉智慧痣、左下巴财富痣、鼻梁善痣、鼻翼守财痣、右耳魅力痣,其对应部位恰好避开医学高危区,这种文化筛选机制暗合解剖学特征。例如左下巴财富痣所在的下颌角区域,皮肤厚度达1.5-2mm,痣细胞深埋真皮层,自然恶变率低于0.03%。

需优先处理的“风险痣群”包括:持续增大的痣(年增长率>2mm)、颜色斑驳的痣(3种以上色素沉积)、边界呈锯齿状的痣。临床数据显示,这类痣的恶变概率是普通痣的17倍,建议采用手术切除而非激光治疗,以确保病理检测的准确性。

四、点痣技术的科学化规范

现代点痣技术形成分级体系:直径<2mm的浅表痣适用Q开关激光,2-5mm痣推荐二氧化碳激光,>5mm或特殊部位痣需手术切除。值得关注的是,无创激光虽能短期祛除色素,但无法清除真皮层的痣细胞,复发率高达68%。相学强调的“耳根痣不可点”具有医学合理性——耳部神经血管密集,非手术方式易损伤听小骨链。

术后护理需遵循“三维防护原则”:物理防晒(SPF50+防晒霜)、化学修复(表皮生长因子)、动态监测(每月拍照对比)。研究证实,规范护理可使疤痕发生率从23%降至7%。对于文化层面重视的“福痣”,可采用半永久化妆进行美学修饰,既保留民俗象征又规避健康风险。

从文化符号到医学实体,女性痣相承载着传统认知与现代科学的双重属性。决策过程中应建立“风险评估-文化认同-技术适配”的三维模型:优先处理高危痣,选择性保留文化吉痣,采用个性化祛除方案。未来研究可深入探讨特定民族群体的痣相文化基因,建立跨学科的痣相数据库,为传统文化保护与医学实践提供新范式。在美容需求与健康管理的平衡中,每位女性都应成为自身身体的理性诠释者。