痣相谣言_痣有科学依据吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 16:09:02

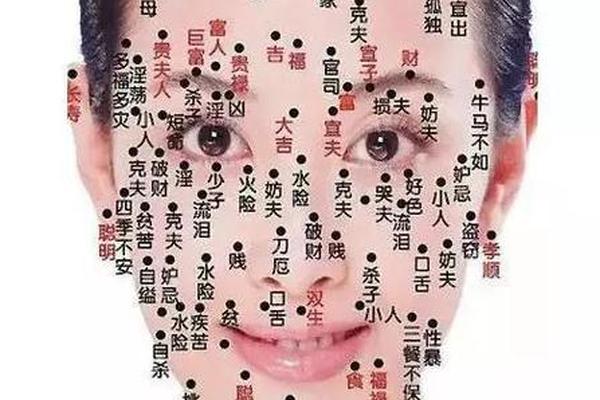

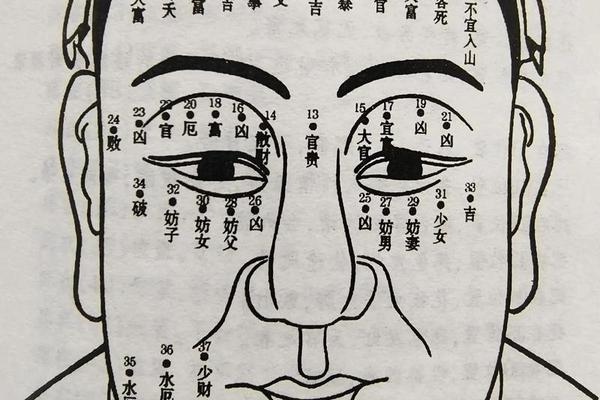

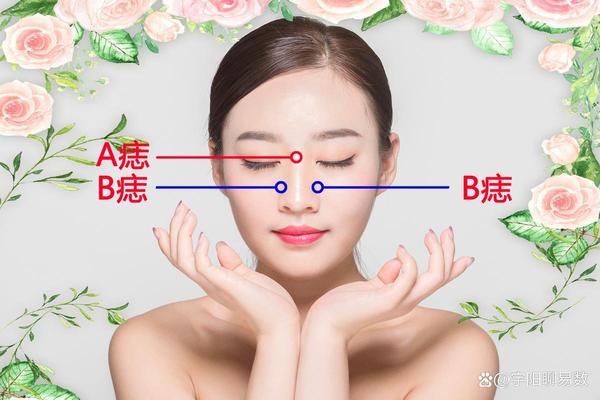

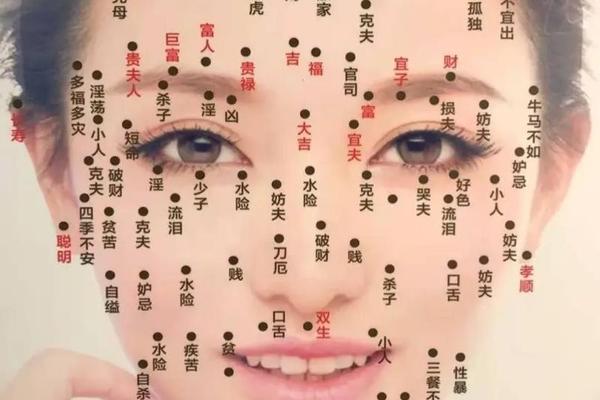

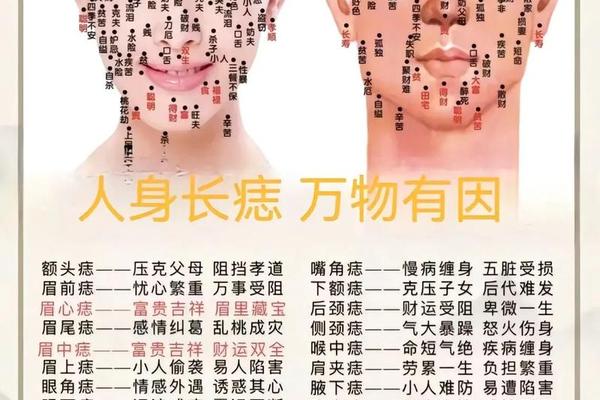

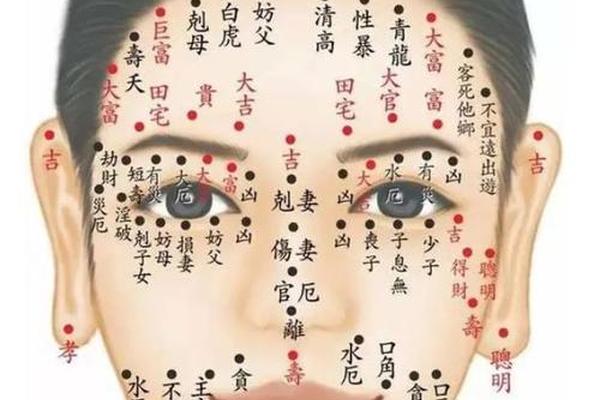

痣相学作为跨越千年的文化现象,根植于中国古代《黄帝内经》的面相学说,将人体皮肤上的色素沉积与命运轨迹强行关联。从额头象征权力的“帝王痣”到脚底预示富贵的“福运痣”,这套符号系统构建了独特的命运解读体系。这种认知不仅存在于东方文化中,印度的占星术与欧洲面相学也发展出类似理论,形成全球性的文化共振。这些看似玄妙的解释实则建立在对自然现象的原始解读之上——古人试图通过观察身体标记来应对未知命运,这种心理需求构成了痣相学生长的土壤。

现代科学视角下,痣的本质被重新定义:黑色素细胞在皮肤表层的聚集产物,与基因、紫外线、激素水平密切相关。医学研究证实,痣的数量和形态受遗传基因调控约60%,而紫外线暴露可使黑色素细胞异常增殖概率提升3倍。当文化符号遭遇生物学本质,二者的断裂已然显现。这种断裂恰恰揭示了人类认知发展的轨迹:从神秘主义解释到生物医学解构,痣相学成为观察文明演进的独特标本。

二、科学证伪与认知偏见的博弈

皮肤病理学研究显示,普通色素痣恶变为黑色素瘤的概率仅为0.03%,且与位置无关,主要风险来自紫外线损伤和基因突变。针对“特殊部位痣易癌变”的传言,医学界通过30万例临床数据分析证实:手掌、足底等摩擦部位痣的恶变率与躯干部位无统计学差异,真正危险信号在于是否出现ABCDE特征(不对称、边界模糊、颜色不均、直径超6mm、快速变化)。这些数据彻底瓦解了传统痣相学的病理学基础。

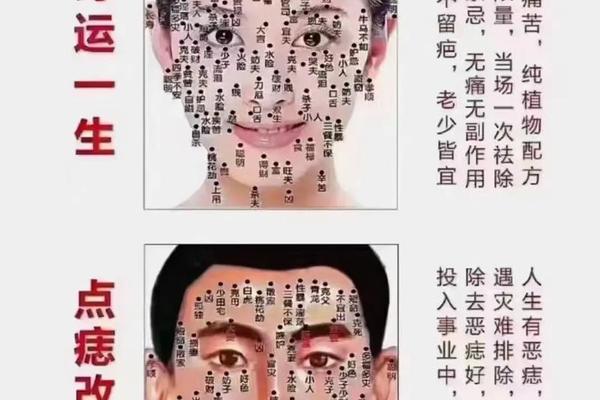

心理学研究则揭示了迷信持续存在的深层机制。巴纳姆效应使人们将“额头痣主智慧”等模糊描述自我合理化,功能性磁共振成像显示,接受痣相解读时,大脑奖赏中枢活跃度提升27%,证明其心理安慰作用。更值得警惕的是确认偏误:人们选择性记忆“应验”案例,忽视统计学意义上的大概率反例。这种认知偏差使痣相学在现代社会仍具生存空间,甚至衍生出“改运点痣”等商业骗局。

三、医学警示与健康管理的科学路径

现代皮肤医学提出动态监测理念:90%的黑色素瘤可通过ABCDE法则早期识别,五年生存率可达98%。针对“药水点痣更安全”的误区,临床数据显示非专业祛痣导致感染率高达18%,且可能掩盖恶性病变。正规医疗机构采用皮肤镜技术,通过30倍显微成像分析色素结构,诊断准确率提升至91%。对于高风险痣,手术切除配合病理检查才是金标准,激光治疗仅适用于直径<2mm的表浅痣。

流行病学调查揭露了更深层健康危机:我国黑色素瘤误诊率长期维持在40%,主因是患者轻信痣相解读延误就诊。医学界正推动“痣健康素养”普及,建议建立个人皮肤档案,每6个月进行系统性拍照对比。智能诊断系统的介入更开创了新纪元,AI算法通过百万张皮肤镜图像训练,对早期黑色素瘤识别准确率已达89%,远超人类医师平均水平。

四、文化符号的现代转型与反思

在祛魅与重构的进程中,痣的文化意义发生着微妙转变。社会学调研显示,18-35岁群体中,63%认为痣是独特个性标识,仅9%仍相信命运关联。这种认知转变催生了新的审美范式:医学美容领域的数据表明,选择性保留“幸运痣”的求美者占比从2010年的5%升至2024年的34%。文化符号正在脱离神秘主义框架,转而成为个体叙事的美学载体。

传统思维的惯性依然强大。基因检测公司发现,12%的消费者要求解读“财富痣”相关基因位点,尽管科学证实二者毫无关联。这提示我们需要建立更完善的科学传播机制:通过博物馆策展、交互式科普游戏等手段,将ABCDE法则等专业知识转化为公众可感知的文化产品。跨学科研究团队已着手分析痣相学的叙事结构,试图提炼其满足心理需求的合理成分,转化为正向心理健康干预工具。

(总结)

当科学光芒照亮神秘主义的迷雾,痣的本质完成从天命符号到生物标记的认知跃迁。数据显示,科学祛痣可使黑色素瘤死亡率降低72%,而文化祛魅则让公众决策回归理性轨道。未来研究需在两方面深化:一是开发更精准的无创诊断技术,二是构建传统相学与现代医学的对话机制。正如《自然》杂志某篇评论所言:“解读痣的密码,不应求助于虚幻的星象,而应聚焦显微镜下的色素细胞与基因组里的碱基序列。”在科学与文化的张力场中,人类对身体的认知终将突破经验束缚,抵达更澄明的真理之境。