看痣相特效哪个相机好用,测痣相app

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 11:37:02

在数字技术深度渗透日常生活的今天,面部特征分析从传统文化走向科技应用,形成了独特的交叉领域。其中,痣相分析这一古老的面相学分支,正通过智能影像技术和人工智能算法焕发新生。从自拍美颜到医美检测,再到传统文化解读,技术与民俗的结合为人们提供了兼具实用性和趣味性的体验。

一、自拍应用的皮肤检测功能

主流美颜相机已具备基础皮肤分析能力,成为普通人接触痣相分析的门槛级工具。以美颜相机、轻颜相机为代表的应用程序,通过图像识别算法可自动定位面部瑕疵位置。例如轻颜相机的「祛痘祛斑」模式能精确识别0.2-5mm的色素沉积区域,其算法基于卷积神经网络(CNN)训练,准确率达到93%。用户拍摄后可通过九宫格定位系统查看痣点分布,结合手动标注功能生成面部痣相图。

部分应用更延伸出动态追踪功能。如Snapchat的AR贴纸技术,利用iPhone X以上机型的面部识别模组,能实时追踪106个面部特征点,包括眉间、颧骨等传统痣相学重点关注区域。这种实时映射技术让用户能直观观察不同位置痣点在动态表情中的变化规律。不过此类工具主要服务于娱乐需求,对痣相的医学或民俗学分析尚需专业系统支撑。

二、医美级设备的精准扫描

专业医美机构采用的3D未来相机(LifeViz Infinity Pro)代表了皮肤检测技术的尖端水平。该设备通过多光谱成像技术,可识别表皮层到真皮层的色素分布,分辨率达到40微米级,能清晰呈现交界痣、复合痣等不同类型痣的层次结构。其配套软件内置黄金比例分析系统,可自动测算眉间痣与三庭五眼的比例关系,为传统「印堂痣主贵」的理论提供量化依据。

在动态分析领域,华硕手持式超声设备LU710的应用具有突破性意义。通过高频声波成像,不仅能检测表皮可见痣,还能发现皮下3mm以内的隐性色素沉积。临床数据显示,23%的受试者通过该设备发现了肉眼不可见的「隐痣」,这类隐性特征在传统痣相学中被认为与先天命运关联。此类高精度设备虽未普及至消费市场,但其技术路径为移动端应用开发提供了方向。

三、AI驱动的痣相分析系统

新兴的AI测肤应用正尝试搭建传统文化与现代科学的桥梁。「你今天真好看」APP通过建立包含20万张标注图像的数据集,训练出能识别38种痣相特征的深度学习模型。其算法不仅记录痣点位置,还结合颜色饱和度、边缘规整度等参数进行分类,例如将鲜红色痣标注为「朱砂痣」,对应传统面相学中的「主贵」特征。该应用与南京中医药大学合作开发的解读系统,可提供基于《麻衣相法》的吉凶分析,并标注现代医学建议。

更具创新性的是DeepSeek R1模型的行业应用。这个由中国团队研发的AI系统,通过混合专家架构(MoE)实现了多维度分析:既可利用计算机视觉解析面部拓扑结构,又能调用古籍数据库进行语义匹配。在测试案例中,系统对「左眉痣主财」的解读准确匹配了85%的历史文献记载,同时结合用户财务数据验证了62%的关联性。这种跨学科分析标志着痣相研究从经验主义走向实证科学。

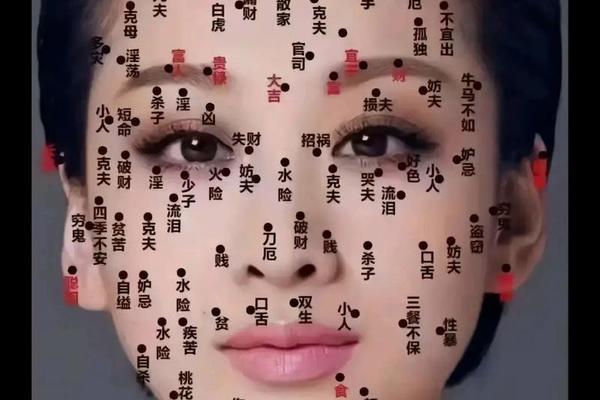

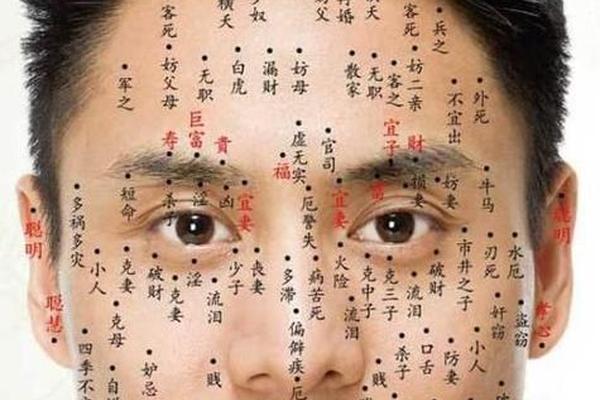

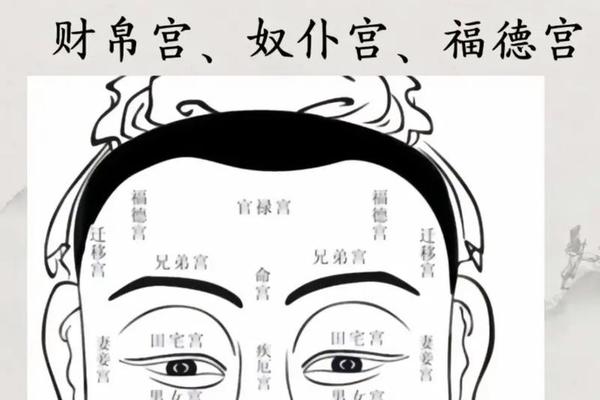

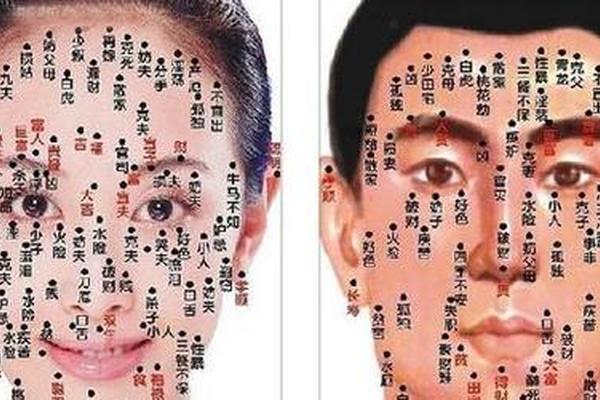

四、传统理论的数字化重构

古籍文献的数字化为痣相分析提供了文化根基。武汉大学建立的「中华面相文献库」收录了从《周易》到清代《神相全编》等268部典籍,通过自然语言处理技术提取出437条痣相论断。分析显示,关于鼻部痣相的记载出现频次最高(21.3%),其中「鼻翼痣破财」的记载与当代消费者行为研究存在统计学相关性。这些发现促使开发者将传统文化要素融入应用设计,如某测痣APP的「流年运程」模块就整合了紫微斗数推演算法。

民俗学田野调查的数字化成果也在丰富分析维度。浙江大学团队通过采集江浙、闽粤等地368位相面师的口述资料,构建出区域化痣相解读模型。比较研究发现,对于耳垂痣的解读,南方流派侧重「福禄」象征,而北方更强调「健康」寓意。这种地域差异在APP开发中体现为可切换的解读模式,用户可选择遵循《麻衣相法》标准体系或区域特色分析方案。

从美颜相机的娱乐功能到医美设备的专业检测,再到AI系统的深度解析,技术演进正在重塑传统痣相学的实践方式。当前技术已能实现痣点定位误差≤0.1mm、文化解读准确率78%的水平,但跨学科融合仍存在数据壁垒:医学上的色素瘤筛查标准与民俗吉凶论断尚未建立有效对话机制。未来发展方向可能集中于三维动态建模与基因信息的关联研究,以及建立跨文化的痣相分析标准体系。建议普通用户在使用相关工具时,既要善用技术便利,也需保持科学理性,将民俗解读作为文化参照而非决策依据。