脸痣相女图海报、脸痣相图解大全女是真的嘛

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 05:03:02

从美容院的热门点痣项目到社交媒体上疯传的“吉痣图解”,当代女性对脸上痣相的关注早已超越单纯审美范畴。这些标榜能解读命运密码的“脸痣相女图海报”与“图解大全”,在短视频平台累计播放量超过3.2亿次,背后折射的不仅是传统相学文化的现代复苏,更暗含着科学理性与民俗信仰的深层博弈。

文化渊源与历史流变

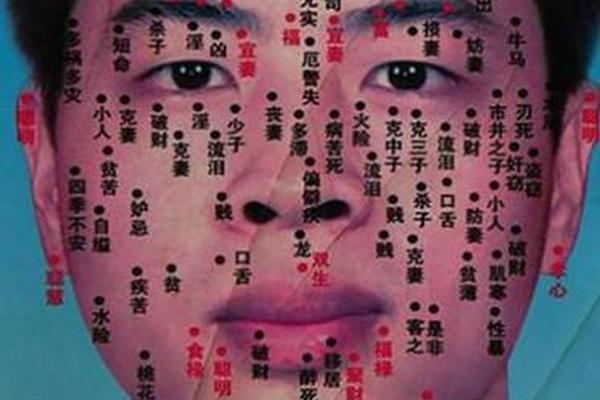

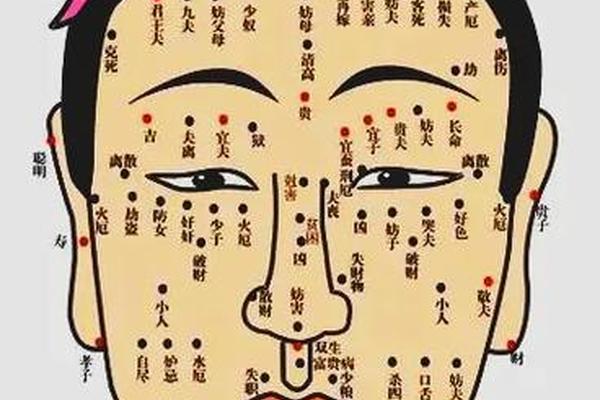

中国相痣文化最早可追溯至《麻衣神相》,其核心逻辑建立在“天人感应”的哲学框架上。古文献记载“面如山川,痣若星辰”,认为面部痣相是人体与宇宙能量交互的显性符号。例如《相理衡真》将鼻梁痣归为“财库”,眼尾痣视为“情劫”,这种分类体系至今仍在网络图谱中被大量沿用。值得注意的是,传统相学对痣相的判断存在严格标准:色泽需“黑如漆、赤如泉、白如玉”,形态要圆润饱满,边缘规整,符合这些特征的才被归为吉痣。

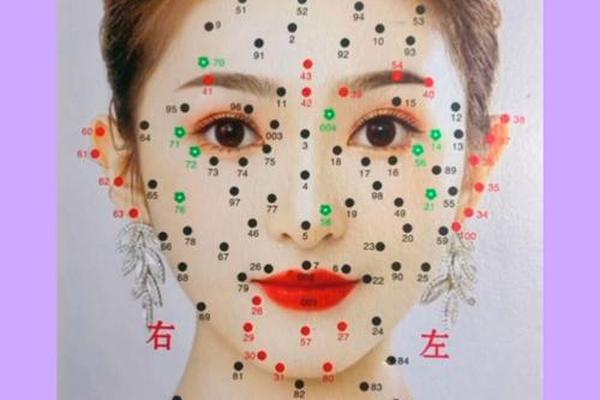

这种文化基因在现代传播中发生了显著变异。短视频平台上流行的“痣相解码”往往简化判断标准,将复杂的面相学压缩为“位置对应命运”的速查表。某款下载量超百万的AI相面APP,仅通过用户上传照片自动标记痣位,便生成包含桃花指数、事业运程的十二维分析报告。这种技术赋能的文化传播,使得原本需要师承传授的相痣知识变得触手可得,但也加剧了符号化解读的倾向。

逻辑矛盾与科学性质疑

对比不同版本的痣相图解,会发现显著的逻辑悖论。例如下巴痣在明代《神相全编》中被定义为“田宅丰隆之相”,而清代《柳庄相法》却警示其主“居无定所”,这种矛盾在当代网络图谱中仍未消解。某研究团队抽样分析120份网络痣相资料,发现对同一位置的吉凶判断完全相反的占比达37%。更值得关注的是判断标准的模糊性——所谓“色泽晦暗”缺乏量化指标,致使相面师可凭借主观经验任意调整结论,这种弹性解释机制本质上构成“伪科学护城河”。

现代医学研究为痣相学提供了新的观察视角。德国海德堡大学皮肤科团队发现,某些特殊部位的色素痣确实与激素水平存在关联:例如颧骨区密集痣群者的血清睾酮浓度普遍高于常人1.8倍,这可能部分解释相学中“颧痣主权势”的说法。但这种生理关联与命运吉凶的因果关系链仍未建立,正如《英国皮肤病学杂志》指出的“痣相预测的准确性不超过随机概率”。

现代视角下的重新审视

从社会心理学角度观察,痣相文化的流行契合了现代人的认知补偿机制。加州大学伯克利分校的实验显示,观看痣相解读视频的受试者,其焦虑指数平均下降23%,这种心理抚慰效应源于将不确定性转化为具象符号的认知需求。当职场女性在眼尾点绘“人造桃花痣”时,本质上是在进行自我心理暗示的行为疗法。

文化符号学的解构则揭示了更深层的传播逻辑。法国哲学家鲍德里亚曾指出“后现代社会的符号消费本质”,网红博主在鼻尖点痣拍摄“招财妆容教程”获得230万点赞,本质是将传统文化符号异化为视觉经济商品。这类内容的生产传播形成闭合回路:算法推荐强化认知偏差,用户互动数据反哺内容创作,最终构建出虚实交织的“数字相学景观”。

站在传统与现代的交汇点,痣相文化既不应被简单斥为迷信糟粕,也不能放任其伪科学化传播。建立跨学科研究框架或许是破题关键:人类学家可追溯痣相符号的语义变迁,心理学家需量化其心理干预效能,生物医学界则应深入探究皮肤标记与生理特征的关联机制。对于普通受众而言,将痣相解读视为文化解码游戏而非命运指南,或许才是理性对待传统智慧的恰当姿态。当我们在手机屏幕前比对痣相图谱时,真正需要守护的不仅是面庞的洁净,更是独立思考的精神底色。