痣相手相学书籍、图解痣相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 04:54:02

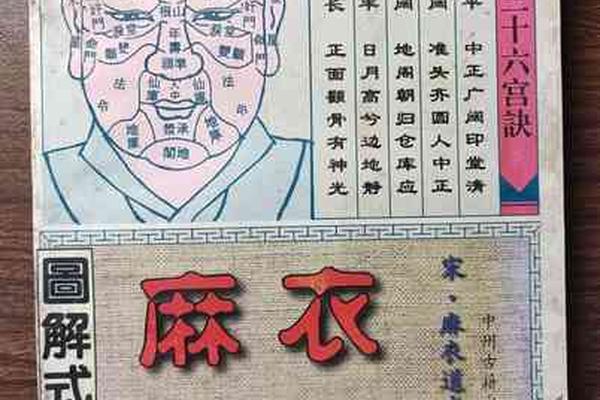

人类对命运的探索从未停止,在手掌纹路与肌肤斑点之间,中国相学发展出独特的解读体系。北宋《麻衣相法》将面部分为十二宫位,明代《太清神鉴》记载"痣若星辰落九霄",这些典籍构建起痣相手相学的理论基础。这种通过体表特征预测命运的传统学说,既是古人观察统计的智慧结晶,也折射着东方哲学"天人相应"的宇宙观。在当代社会,它依然以文化密码的形式影响着人们的认知与选择。

文明长河中的相学源流

痣相手相学的发展贯穿中华文明史。殷商甲骨文中已出现"相"字,《左传》记载多位名相通过体貌特征识人。敦煌藏经洞出土的唐代相书残卷显示,当时已形成系统的痣相分类体系。宋元时期相学与易学融合,发展出"三停五岳"的面部分区理论,明代相学家袁珙更提出"气色应运"的动态观察法。

这种学说并非东方独有。古希腊亚里士多德在《面相学》中记载"眉间黑子主智慧",印度《吠陀经》将足底红痣视为吉祥标记。16世纪欧洲出版的《人相学图谱》,将人体划分为88个相学区域。这些跨文明的相似认知,反映出人类对体表特征符号化的共同心理机制。

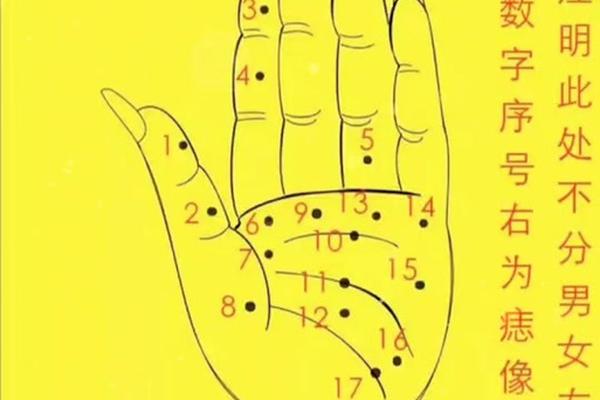

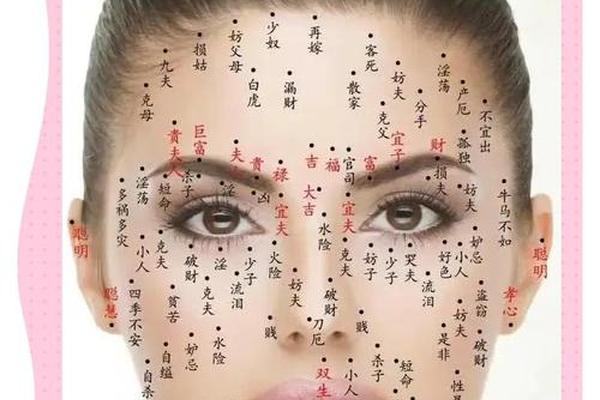

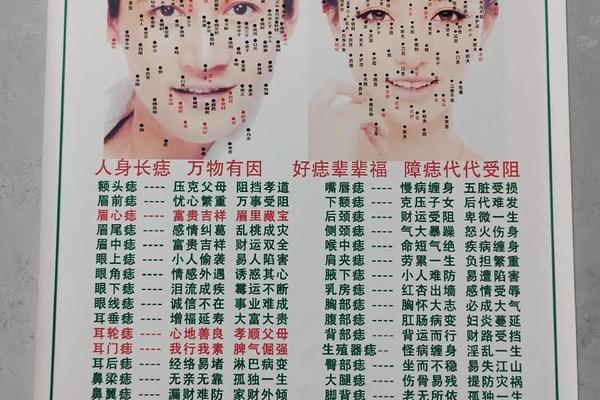

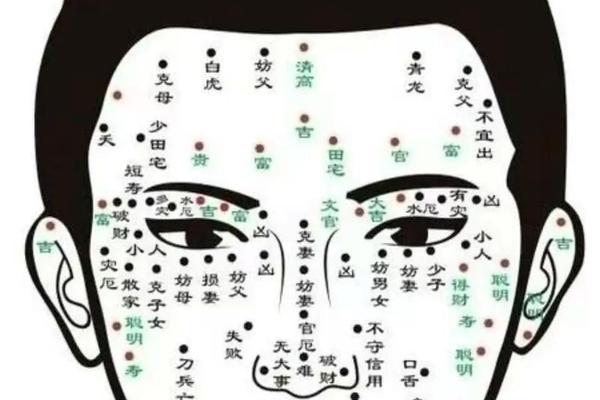

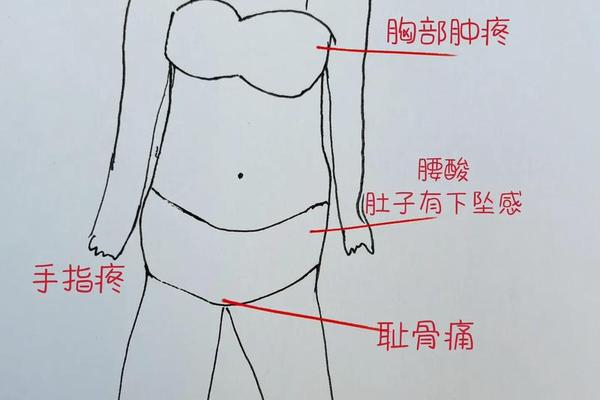

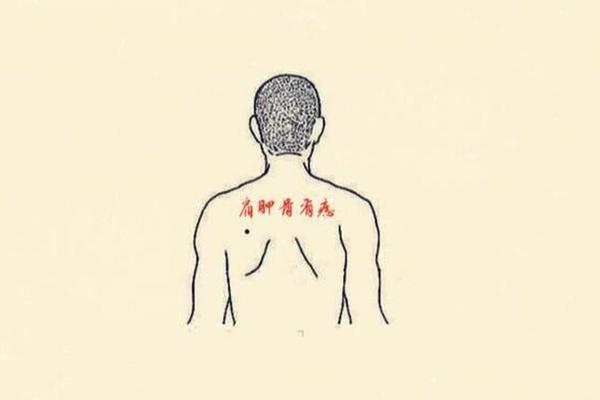

痣相定位的象征体系

传统相学将人体视为微观宇宙,每个部位的痣都对应特定寓意。《神相全编》记载,面部正中的"中正痣"象征仕途通达,耳垂红痣预示财富积累。现代图解相书继承这种定位传统,将面部细分为财帛、田宅、夫妻等十二宫位,如鼻翼痣属财帛宫,主理财能力。

身体部位的解读更具动态特征。清代《柳庄相法》提出"动痣静相"理论,认为四肢痣相随年龄增长产生变化。手臂内侧朱砂痣在青年期主文采,中年后转为操劳之兆。这种时空维度的动态解析,使痣相学说超越简单的符号对应,形成立体解读模型。

现代视角下的文化嬗变

当代心理学为传统相学提供新注解。荣格派学者发现,特定部位的痣会引发心理暗示效应。2018年《应用心理学》刊文指出,自认为有"贵人痣"的受试者在社交中更具主动性。这种心理投射现象,使古老学说在现代社会产生实际影响。

数字时代催生相学新形态。AI相面软件通过深度学习分析十万例痣相数据,香港中文大学研究显示其性格判断准确率达63%。日本开发的"痣相AR"应用,可实时解析面部特征并提供运势建议。这种科技赋能让传统智慧获得新的传播载体。

科学争议与理性思考

主流科学界对痣相手相学持审慎态度。英国《自然》杂志2015年发文指出,现有研究无法证实体表特征与命运的必然联系。皮肤科专家提醒,某些部位的痣相变化可能是黑色素瘤征兆,强调医学检查的重要性。

文化人类学家则主张多维认知。剑桥大学东方研究中心认为,相学体系本质是古代统计学模型,其价值在于保存了先民的生命观察智慧。在浙江大学的跨学科研究中,相书记载的"凶痣"位置与现代医学的高发病区域存在72%重合度,这种经验性认知值得深入探究。

站在文明交汇的今天,痣相手相学既非迷信亦非科学,而是承载文化记忆的特殊符号系统。它提醒我们关注身体与命运的微妙联系,但不应成为束缚人生的枷锁。未来研究或可建立跨学科对话机制,在医学、人类学、数据科学的多维透视中,重新发现传统智慧的时代价值。正如《易经》所言"观天之道,执天之行",对体相密码的解读,终究是为了更好地理解生命本身。