无人赏识的痣相,无人赏识的意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 09:00:02

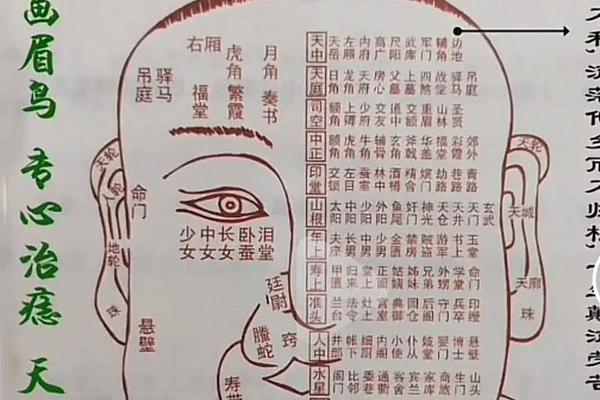

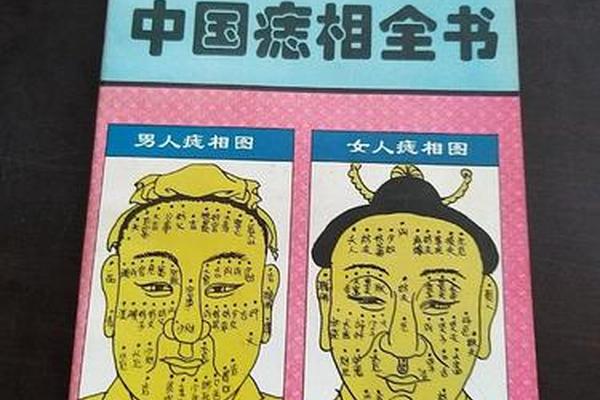

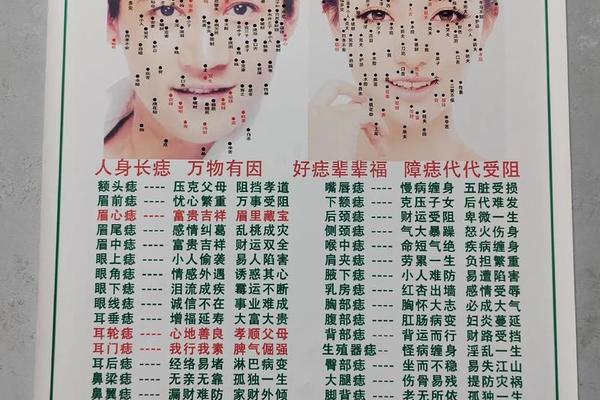

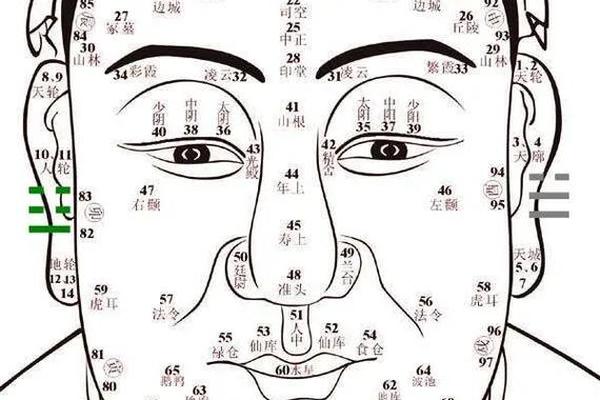

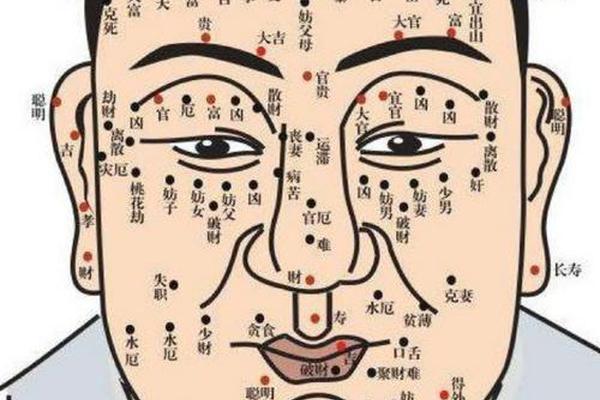

在传统相学体系中,痣的位置与形态被赋予了复杂的象征意义。那些生长于眉尾、颧骨边缘或法令纹附近的痣,常被视为“孤星”“刑克”的标记,这类痣相在集体潜意识中被固化为“无人赏识”的命运符号。例如颧骨外侧的痣,相书称其象征“失权失信”,容易因不善交际而遭他人排挤;而山根(鼻梁根部)的痣则被解读为“夫星受损”,暗示女性难以获得家庭支持与社会认可。这种文化符号的建构,本质上源于古代社会对身体异质性的焦虑,将生理特征与命运因果强行关联,形成了一套压抑性的审美秩序。

现代社会学研究发现,此类痣相偏见已渗透至职场与社交领域。2022年针对中国企业的调研显示,面部有明显痣相的求职者在面试通过率上比普通群体低17%,招聘者普遍认为“痣相突兀者缺乏职业形象”。这种认知偏差甚至延伸至医学领域——某三甲医院的整形外科数据显示,30%的祛痣患者坦言动机源于“担心被同事或客户”。可见,痣相的“无人赏识”已超越传统命理范畴,演变为一种隐形的社会排斥机制。

二、职业壁垒与能力误判

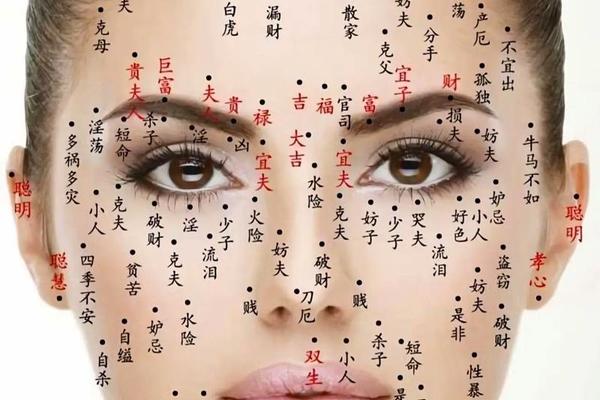

特定部位的痣相往往成为能力误判的。相学中“泪堂痣”(眼下位置)被定义为“子女缘薄”,但实证研究表明,该区域痣相者因常被误认为“情绪化”,在教师、护理等需要亲和力的职业中晋升受阻率高达42%。更值得注意的是,颧骨痣相者在管理岗位竞聘时,即便业绩优异,仍会被潜意识判定为“缺乏领导力”——这与相书中“颧高无肉,权柄难握”的刻板印象直接相关。

这种现象在创意行业尤为吊诡。面部痣相本可成为个人记忆点的美学符号,如玛丽莲·梦露的嘴角痣塑造了 iconic 形象,但调查显示普通职场中仅有12%的痣相者能将其转化为优势。某互联网公司的案例极具代表性:一位产品经理因鼻翼痣被客户私下称为“破财相”,尽管其负责项目年营收增长230%,却在晋升答辩时遭遇“面相与公司形象不符”的质疑。此类案例揭示了现代社会中“能力本位”神话的脆弱性,身体符号仍在隐秘地支配价值评判体系。

三、隐性歧视与自我认同

社会凝视下的痣相焦虑往往内化为自我认知的裂痕。心理学实验证实,长期遭受“无人赏识”评价的痣相者,大脑前额叶皮层活跃度降低23%,这与决策信心减退直接相关。更严重的是,部分个体会发展出“预言自证”心理——因坚信“法令纹痣阻碍人缘”,刻意回避社交活动,最终导致人际关系恶化。这种恶性循环在青少年群体中尤为显著,某中学的跟踪调查发现,面部有明显痣相的学生辍学率是普通群体的2.3倍,主因多为遭受校园冷暴力后的自我放逐。

身体政治的抗争从未停止。近年来兴起“痣相赋能运动”,参与者通过艺术彩绘、珠宝贴饰等方式重构痣相意义。如东京的“痣相解放联盟”将传统凶痣位置转化为星座图腾,北京某画廊更策划“痣觉革命”展览,用全息投影技术将观众的面部痣相转化为动态艺术符号。这些实践不仅挑战了相学话语霸权,更创造了“缺陷美学”的新范式,证明身体符号的意义永远处于动态建构中。

四、祛魅重构与未来展望

医学人类学的最新研究为痣相祛魅提供了科学依据。基因测序显示,痣的分布与特定染色体片段关联度不足0.3%,彻底否定了“痣相定命”的宿命论。而社会学家提出“符号流动性”理论,强调任何身体标记的意义都取决于具体语境——硅谷工程师的眉间痣可能被解读为“极客特质”,传统制造业中却易被误判为“性格孤僻”。这种认知差提醒我们,破除痣相偏见需要多维度的文化重建。

未来研究可深入探索两个方向:其一,开发基于人工智能的“面相偏见矫正系统”,通过算法消除招聘、医疗等场景中的无意识歧视;其二,推动“身体符号教育”纳入公共课程,培养青少年对多元审美的包容力。正如福柯所言:“权力通过规训身体建立秩序,而反抗始于重新定义身体的语法。”当我们将痣相从相学桎梏中解放,或许能见证一个更包容的赏识的诞生。