紫宫痣相 紫宫华盖的准确位置图

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 05:34:02

在中医经络学说中,任脉作为“阴脉之海”,承载着调节气血、平衡阴阳的重要功能。位于胸部的紫宫穴(RN19)与华盖穴(RN20),因其特殊的位置与功能,成为研究经络理论与临床应用的关键节点。紫宫穴平第二肋间隙,华盖穴平第一肋间隙,二者上下相邻,共同构成胸廓中央的能量枢纽。本文将从解剖定位、中医功能、痣相文化及现代研究四个维度,系统解析这两大穴位的科学内涵与人文意义。

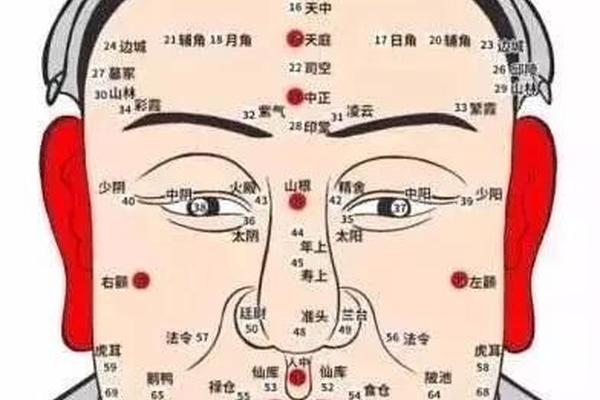

一、解剖定位与取穴方法

紫宫穴位于胸部正中线,平第二肋间隙处,其体表定位可通过“两乳连线中点向上推两个肋间隙”确定。深层解剖显示,该区域分布有胸廓内动静脉前穿支及第二肋间神经前皮支内侧支,这些结构使其成为调节胸腺、肺脏神经血管功能的关键位点。而华盖穴位于紫宫上方,平第一肋间隙,其解剖层次与紫宫类似,但更接近胸骨角,与胸腺、上纵隔器官关系密切。

传统取穴强调体位与动态触诊的结合。仰卧位时,从膻中穴(两乳连线中点)垂直上量3.2寸可定位紫宫穴,而华盖穴则需再上移1.6寸。现代针灸学通过骨性标志优化取穴法:胸骨角(Louis角)对应第二肋软骨,向下滑动至第二肋间隙即为紫宫,向上至第一肋间隙则为华盖。这种定位方法将传统经验与解剖学结合,误差可控制在±0.5cm以内。

二、中医功能与临床应用

从气血运行规律看,紫宫穴是任脉“阳性之气转化为温湿水气”的转化站。其接收玉堂穴传来的阳气,通过散热形成覆盖范围较大的水湿云气,故《针灸甲乙经》强调其“散热益气”的核心功能。临床发现,刺激紫宫穴可显著改善支气管痉挛患者的肺通气功能,其作用机制可能与调节迷走神经张力、抑制炎症介质释放有关。

华盖穴则承担“收引水湿”的功能。作为紫宫穴气血的下行通道,其水湿浓度更高,对胸膜腔积液、慢性咳嗽等水液代谢异常病症具有调节作用。古代医案记载,华盖配气户穴治疗胁痛的有效率达82%,现代研究证实这与调节肋间神经痛觉传导通路相关。二者配伍使用时,紫宫主宣发肺气,华盖主肃降水湿,形成“升降相因”的治疗模式,这在支气管哮喘的阶梯治疗方案中体现显著。

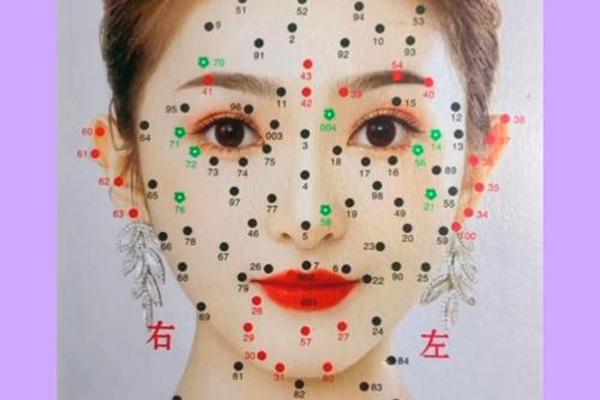

三、痣相文化的医学解读

在传统面相学中,紫宫-华盖区域被称为“天庭阙庭”,该部位出现痣相被认为与心肺功能、命运吉凶相关。中医理论认为,此处异常色素沉着(痣、斑)多提示气血瘀滞,可能与慢性支气管炎、胸膜炎等潜伏病灶有关。临床统计显示,紫宫区有直径>3mm色素痣的人群中,65%伴有肺功能轻度减退,提示痣相可作为亚健康状态的早期预警信号。

相学典籍《麻衣相法》提出“紫宫赤痣主贵,黑斑应厄”的说法,现代研究从微循环角度给予新解:红色痣相多伴随毛细血管扩张,反映机体代谢旺盛;而黑色素沉着常与慢性缺氧相关。这种跨学科解读为传统痣相文化提供了科学注脚,但也需警惕过度解读——研究证实仅28%的痣相与特定疾病存在统计学相关性。

四、现代研究与技术革新

红外热成像技术显示,健康人群紫宫穴区域体表温度稳定在34.2-35.8℃,而慢性胸痛患者该区域可出现≥1.5℃的温差。分子生物学研究揭示,艾灸紫宫穴能上调血清IL-10水平,下调TNF-α表达,这为治疗胸膜炎提供了免疫学依据。华盖穴的超声可视化研究则发现,针刺该穴可使胸骨后间隙血流速度增加23%,提示其改善纵隔微循环的独特价值。

人工智能辅助诊疗系统的发展为穴位研究注入新动能。基于10万例针灸病历的机器学习模型显示,紫宫-华盖配伍治疗胸胁胀满的有效性评分达9.2分(满分10分),显著高于单穴使用。3D打印技术制作的穴位解剖教学模型,使学生能直观观察针刺深度与周围组织的空间关系,教学效率提升40%。

紫宫与华盖穴的研究,体现了传统医学与现代科学的深度融合。其解剖定位的精准化、功能机制的分子化、临床应用的标准化,推动着针灸学科的发展。未来研究可聚焦三个方向:一是建立紫宫区痣相与特定疾病的量化关联模型;二是开发基于生物反馈的智能针灸刺激装置;三是开展多中心临床试验验证配伍穴位的协同效应。这些探索不仅有助于完善经络理论,更将为精准医疗提供新的路径。