批判痣相的文章、鲁迅批判社会的文章

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 04:52:02

1. 痣相学的逻辑矛盾与迷信本质

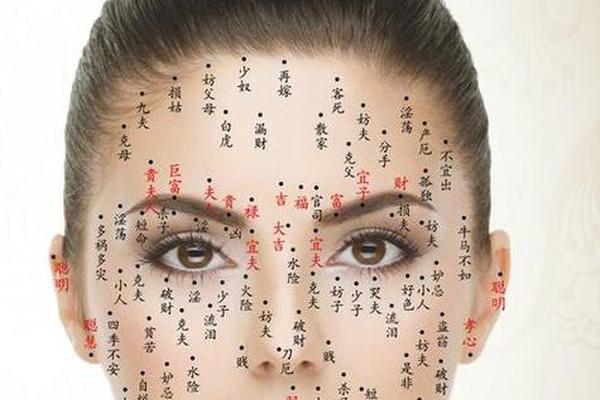

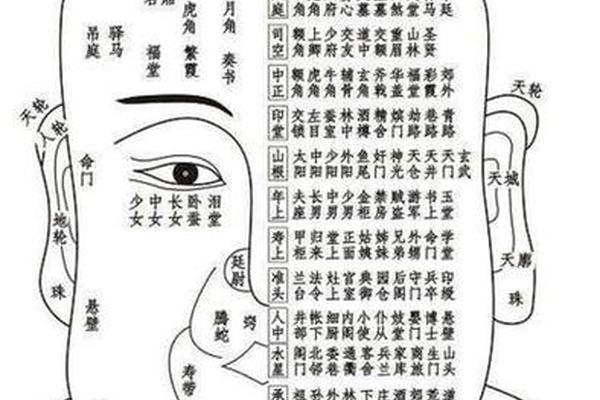

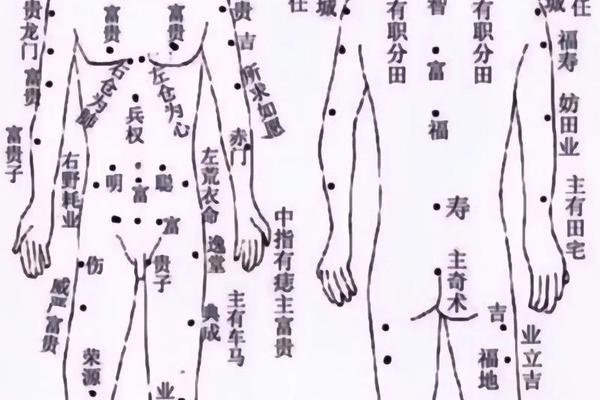

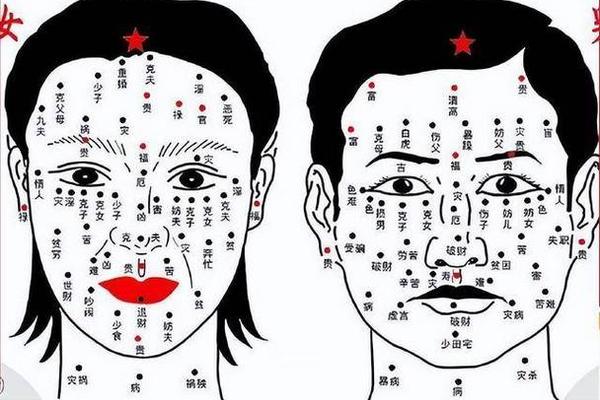

传统痣相学常以“隐痣多吉、显痣多凶”等说法为基础,但不同文献对同一位置的痣相吉凶判断存在矛盾。例如,网页1提到眼尾痣“命犯桃花”,而网页45却称眼尾痣“夫妻缘薄”,这种主观性导致理论缺乏统一标准。传统痣相学将生理现象与命运强行关联(如鼻头痣主“贪色”、唇下痣主“意志薄弱”),本质是将偶然的体表特征与复杂的社会、心理因素混为一谈,缺乏科学依据。

2. 对性别刻板印象的强化

痣相学中充斥着性别偏见,如网页1和45强调女性“奸门痣”克夫、男性“眉间痣”主事业,将社会角色固化于生理特征,强化了“女德”“男权”等封建。例如,女性“人中痣”被解读为“子嗣难求”,实则是将生育责任单方面归咎于女性身体。这种观念不仅忽视个体差异,更助长性别歧视。

3. 科学视角的驳斥

现代医学表明,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,部分特殊痣(如交界痣)存在癌变风险,但与传统命运论无关。网页49提到某些面部特征可能反映健康问题(如面色发黄提示肝病),但需通过医学检查而非迷信解读。痣相学将健康问题玄学化,可能延误科学诊疗。

二、鲁迅对社会批判的文学实践

1. 对封建礼教的“吃人”本质揭露

鲁迅在《狂人日记》中以“狂人”视角解构历史,指出封建的虚伪性:“我翻开历史一查……满本都写着‘吃人’二字。”这一隐喻批判了礼教对人性的压迫,如“贞洁”“孝道”等道德枷锁如何异化为吞噬个体自由的精神暴力。他通过“吃人”链条(家族制度、等级观念)揭示社会系统性压迫。

2. 对国民劣根性的冷峻剖析

鲁迅通过阿Q的“精神胜利法”、《药》中围观斩首的麻木群众等形象,批判国民性中的奴性、愚昧与冷漠。他认为这种劣根性源于长期封建统治下的精神奴役,如《灯下漫笔》中指出中国历史实为“想做奴隶而不得的时代”与“暂时做稳了奴隶的时代”的循环。其批判直指民族心理的深层病灶。

3. 对资产阶级文人的斗争

鲁迅在杂文中多次抨击“帮闲文人”的虚伪性,如《论“费厄泼赖”应该缓行》批判“中庸之道”实为维护旧秩序的工具。他揭露梁实秋等“人性论”者的本质:“‘丧家的’‘资本家的乏走狗’”,指出其以“超阶级”理论掩盖剥削实质。这种斗争不仅针对文学观,更是对文化霸权的挑战。

4. 对启蒙与革命的辩证思考

鲁迅既呼吁“救救孩子”,又警惕“娜拉出走”后的困境(《伤逝》),体现对启蒙局限性的反思。他在《纪念刘和珍君》中痛斥当局暴力,同时批判“庸众”的看客心理,提出“真的猛士,敢于直面惨淡的人生”。这种批判兼具理想主义与现实冷峻,成为20世纪中国知识分子的精神标杆。

三、批判精神的当代启示

1. 对迷信文化的祛魅

痣相学等传统玄学在现代社会仍具市场,本质是人们对不确定性的焦虑投射。鲁迅式的批判提醒我们:需以科学理性解构伪文化,如通过医学普及替代“痣相定命”的迷信。

2. 社会批判的深化路径

鲁迅的批判并非否定一切,而是通过“绝望的反抗”推动进步。当前社会问题(如消费主义异化、信息茧房)需继承这种“不调和”精神,以冷峻观察揭露结构性矛盾。

3. 文学作为批判的武器

鲁迅将文学视为“与投枪”,其杂文与小说融合了思想深度与艺术张力。当代创作者可借鉴其“立人”思想,以文学介入现实,如对网络暴力、资本垄断等现象的批判。

传统痣相学的批判与鲁迅的社会批判,本质都是对非理性权威的解构。前者揭示迷信如何异化个体认知,后者则展现文学如何成为改造社会的力量。在信息混杂的当下,重审鲁迅的批判精神,不仅是对历史的致敬,更是构建理性公共话语的必需。